連載 ロジカルコミュニケーション入門――【第6回】「ならば」の用法に注意しよう!

●本連載では「ロジカルコミュニケーション」を推進する哲学者・高橋昌一郎が、まったくの初心者に論理的思考の基礎から応用まで、わかりやすく明快に解説します。

●「ロジカルコミュニケーション」は、論理的思考に基づくスムーズなコミュニケーションを意味します。固定観念や偏見に陥らず、多彩な論点を浮かび上がらせて、双方の価値観をクールに見極めるコミュニケーション・スタイルです。

●なぜかコミュニケーションが苦手、他者との距離の取り方が難しいなど、コミュニケーションに問題を抱えていたら、抜群の効果があります。「ロジカルコミュニケーション」で人生が劇的に好転します!

●本連載は情報文化研究所主催のオンライン講座「ロジカルコミュニケーション入門――はじめての論理的思考」と連動しています。興味をお持ちの皆様は、情報文化研究所に会員(一般・学生会員)登録して、毎月第2土曜日13時より開催中のライブ講座にご参加ください!

https://note.com/logician/membership/info

●本連載に関するご意見やご質問にはnote「動画【ロジ研#6】ロジカルコミュニケーション入門【第6回】」のページで高橋昌一郎および情報文化研究所研究員が直接お答えします。ぜひこちらもご活用ください!

https://note.com/logician/n/n504f133104e0

●論理的思考の意味

本連載【第1回】「論理的思考で視野を広げよう!」では、「論理的思考」が「思考の筋道を整理して明らかにする」ことであると解説した。たとえば「男女の三角関係」のように複雑な問題であっても、思考の筋道を整理して明らかにしていく過程で、発想の幅が広がり、それまで気づかなかった新たな論点が見えてくる思考法である。

【第2回】「論理的思考で自分の価値観を見極めよう!」では、「ロジカルコミュニケーション」によって新たな論点を探し、反論にも公平に耳を傾け、最終的に自分がどの論点を重視しているのか、自分自身の価値観を見極めることの意義を説明した。

【第3回】「論点のすりかえは止めよう!」では、「ロジカルコミュニケーション」の大きな障害になる10の代表的な「論点のすりかえ」について具体的に紹介した。日常的にできる限り論点のすりかえを止めるだけでも、コミュニケーションはかなりスムーズで建設的になるはずである。

【第4回】「白黒論法に注意しよう!」では、とくに詐欺師がよく使う「白」か「黒」しか選択の余地がないと思わせる「白黒論法」を解説した。相手が「白黒論法」のような「二分法」を押し付けてきた場合、命題を整理すると実際の組み合わせは2通りではなく4通りであることが多いことに注意してほしい。

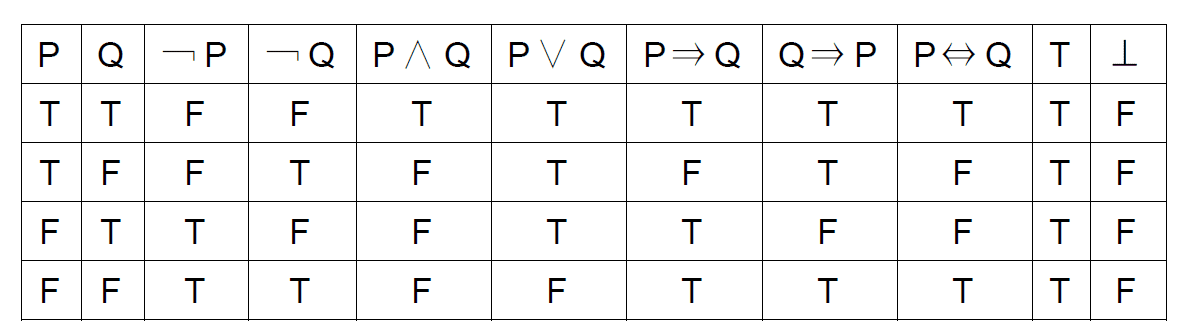

【第5回】「『かつ』と『または』の用法に注意しよう!」では、日常言語では曖昧になりがちな「~ではない(否定)」と「かつ(連言)」と「または(選言)」の組み合わせについて、「論理的結合子」を用いて記号で処理すると、論理的に厳密に表現できることを解説した。

●条件「もしPならばQ」(P⇒Q)

今回のテーマは、引き続き「論理的結合子(logical connectives)」である。

PとQが命題であれば、「もしPならばQ」(if P then Q; P implies Q)も命題である。論理学では「もしPならばQ」をPのQに対する「条件(conditional)」と呼び、記号では「P⇒Q」のように表す。

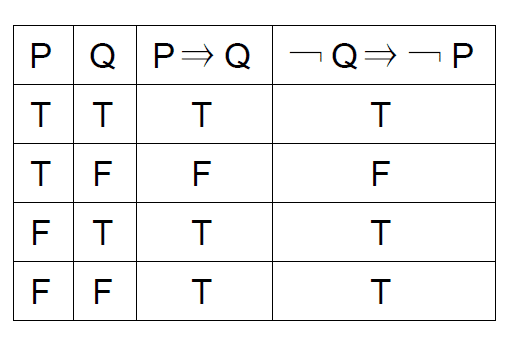

この「もしPならばQ」という命題は、Pが真であると同時にQが偽であるときに限って偽であり、それ以外の場合は、真と定義される。

たとえば、P=「今日は月曜日である」、Q=「今日は論理学の授業がある」であれば、「もしPならばQ」は「もし今日は月曜日であれば、論理学の授業がある」になる。

この「もしPならばQ」という命題は、P=「今日は月曜日である」が真であり、Q=「今日は論理学の授業がある」も真である場合には、真になることは明らかだろう。

また、この「もしPならばQ」という命題は、P=「今日は月曜日である」が真であり、Q=「今日は論理学の授業がある」が偽である場合には偽になる。つまり、今日が月曜日であるにもかかわらず、論理学の授業がない場合には偽になることも、問題なく理解できるだろう。

よく学生が混乱するのは、「P⇒Q」の真理表の3行目と4行目で、Pが偽の場合、Qが真であろうと偽であろうと「もしPならばQ」が真になってしまうという点である。

わかりやすい具体例として、P=「私はスーパーマンである」(偽)とQ=「私は空を飛べる」(偽)を考えてみよう。この場合、「P⇒Q」は「もし私がスーパーマンだったら、空を飛べる」になる。

この用法は、実は英語の仮定法で見慣れた「反事実仮定」であり、「If I were a superman, I could fly in the sky.」のように動詞が過去形に変化する(仮定法過去)。

つまり英語話者の場合、「もし私がスーパーマンだったら(If I were a superman)」と発話した時点で「were」を用いているので、すでに「もちろんこれは、ありえない仮定だけどね」と示しているわけだが、日本語にはそのような動詞の変化がないので、混乱しやすいのかもしれない。

実は、東京大学で「記号論理学」の授業を担当した際、「P⇒Q」の真理表の3行目と4行目を「T」にすることがどうしても納得できないという学生がいた。彼によれば、最初から「P」に「偽」を仮定している命題である以上、あくまで「P⇒Q」も「F」にするべきだというのである。

そこで私は、彼に次のように言った。「なるほど、君の気持ちもわからなくはないんだけど、もしP⇒Qの3行目と4行目をFにしたら、どうなるか考えてごらん。君の論理体系は大変なことになってしまうんじゃないかな?」

この東大生は「アッ!」と叫んで、すぐに間違いに気づいたが、読者はいかがだろうか?

もうおわかりだと思うが、仮に「P⇒Q」の3行目と4行目をFにしたら、その真理表は「P∧Q」と同値になってしまう。つまり、この真理表に基づく論理体系では、「PならばQ」が「PかつQ」と同じ意味になってしまうわけで、これでは論理体系そのものが成立しないだろう。

ここで読者に理解していただきたいのは、そもそも人類の「自然言語」は数十万年前に発生し、気が遠くなるほどの長い年月をかけて洗練されてきた結果、ようやく数千年前の古代ギリシャ時代に、筋道の通った言語の用法を規定する「論理学」が生まれたという点である。

つまり、一般に「論理学」とは、できる限り「自然言語」に即して、論理的に筋道が通るように構成された「体系」なのである。

もちろん、20世紀に発生した「論理主義」のような考え方もある。「論理が世界を満たしている」という『論理哲学論考』におけるウィトゲンシュタインの主張のように、自然界は「論理」によって構成されているという世界観もあるが、ここではこれ以上哲学的な議論に踏み込まない(興味をお持ちの読者には拙著『20世紀論争史』をご参照いただきたい)。

これまでに説明してきた定義によれば、PとQには命題であれば何でも代入できる。したがって、たとえば「もし日本の首都が東京であれば、1+1=2である」のような何の脈絡もない命題でも構わない。この命題は、「P」と「Q」が「真」なので、真理表に基づいて論理的に「真」とみなされる。

すでに説明したように、読者がこのような用法に「違和感」を感じるのは、むしろ当然だということである。もう一度確認するが、ここで定義している「命題論理」は、あくまで論理的に筋道が通るように構成された「体系」にすぎない点に注意してほしい。

さて、ここで読者には、「P⇒Q」を「¬」と「∧」と「∨」の3つの論理的結合子のどれかを用いて表してほしい。

見つけられただろうか? 論理学においては「もしPならばQ」は「Pでないか、またはQ」と同値である。これも自然言語の感覚とは必ずしも合致しないかもしれないが、「命題論理」を構成するうえでは、完全に合理性を保つことのできる形式なのである。

したがって、「論理学」が最も明快にパワーを発揮するのは、その対象とする言語が「自然言語」ではなく「数学」のように厳密に構成された「人工言語」においてだということになる。

●必要条件と十分条件

一般に「P⇒Q」が成立する場合、Pを「十分条件」(sufficient condition)、Qを「必要条件」(necessary condition)と呼ぶ。

ここで数学の命題「もしX=1であれば、X²=1である」(X=1⇒X²=1)を考えてみよう。「X²=1」は「X=1またはX=-1」と置き換えられるので、この命題「もしX=1であれば、X=1またはX=-1である」は明確に「真」である。

このとき「X=1」であれば十分に「X²=1」を満たすので「X=1」は「十分条件」と呼ばれる。また「X²=1」すなわち「X=1またはX=-1」であることは、「X=1」を必然的に含むので、「X²=1」は必要条件と呼ばれる。

この構造は、「もし東京に住んでいるならば、日本に住んでいる」という命題と類似していることがおわかりだろう。この命題は「真」であり、「東京居住」は「日本居住」の「十分条件」であり、「日本居住」は「東京居住」の「必要条件」である。

●「逆」(Q⇒P)

「P⇒Q」に対して「Q⇒P」を「逆」(converse)と呼ぶ。

たとえば、命題「もしX=1であれば、X²=1である」に対して、命題「もしX²=1であれば、X=1である」は「逆」である。

この「逆」が成立しないことは明らかだろう。というのは、「X²=1」は「X=1またはX=-1」と置き換えられるので、この命題は「もしX=1またはX=-1であれば、X=1である」となり、「X=-1」の場合に「真」ならば「偽」の形式なので「偽」となる。

「P⇒Q」が成立するからといって「Q⇒P」が成立しない例は、いくらでも存在する。「もし東京に住んでいるならば、日本に住んでいる」が成立するからといって、「もし日本に住んでいるならば、東京に住んでいる」は成立しない。つまり「逆は必ずしも真ならず」である。

●「裏」(¬P⇒¬Q)

「P⇒Q」に対して「¬P⇒¬Q 」を「裏」(inverse)と呼ぶ。

たとえば、命題「もしX=1であれば、X²=1である」に対して、命題「もしX=1でなければ、X²=1ではない」は「裏」である。

この「裏」が成立しないことは明らかだろう。というのは、「X²=1ではない」は「(X=1またはX=-1)ではない」と置き換えられ、これは本連載第5回で解説した「ド・モルガンの法則」により「X=1ではない、かつX=-1ではない」ので、裏は「もしX=1でなければ、X=1ではない、かつX=-1ではない」となる。この場合、「X=-1」のとき「真」ならば「偽」の形式なので「偽」となる。

「P⇒Q」が成立するからといって「¬P⇒¬Q」が成立しない例も、いくらでも存在する。「もし東京に住んでいるならば、日本に住んでいる」が成立するからといって、「もし東京に住んでいなければ、日本に住んでいない」は成立しない。つまり「裏は必ずしも真ならず」である。

●「対偶」(¬Q⇒¬P)

「P⇒Q」に対して「¬Q⇒¬P」を「対偶」(contrapositive)と呼ぶ。

さて、P⇒Qは¬Q⇒¬Pと同値である。したがって、P⇒Qが成立すれば¬Q⇒¬Pも成立し、逆に¬Q⇒¬Pが成立すれば、P⇒Qも成立する。要するに真理表が同じになるわけである。

たとえば、命題「もしX=1であれば、X²=1である」に対して、命題「もしX²=1でなければ、X=1ではない」は「対偶」である。

「X²=1ではない」は「(X=1またはX=-1)ではない」と置き換えられ、これはド・モルガンの法則により「X=1ではない、かつX=-1ではない」である。したがって、「対偶」は「もしX=1ではない、かつX=-1ではないならば、X=1ではない」となり、明らかに「真」である。

「もし東京に住んでいるならば、日本に住んでいる」が成立する以上、「もし日本に住んでいなければ、東京に住んでいない」も成立する。このように「対偶は必ず成立する」のである。

●「Pのときに限ってQ」(P⇔Q)

PとQが命題であれば、「Pのときに限ってQ」(P if and only if Q; P is equivalent to Q)も命題である。論理学では「Pのときに限ってQ」をPとQの「同値(biconditional; equivalent)」と呼び、記号では「P⇔Q」のように表す。

この「Pのときに限ってQ」という命題は、PとQの真理値(TまたはF)が同じ場合に限って真であり、それ以外の場合は、偽と定義される。

「Pのときに限ってQ」は、「もしPならばQ」と「もしQならばP」の両方が成立すること、つまり(P⇒Q)∧(Q⇒P)を意味する。このように、「Pのときに限ってQ」は十分条件と必要条件を同時に満たしているため「必要十分条件」と呼ばれる。

●トートロジー(T)

必要十分条件の真理表を見れば、すぐに(P⇔Q)と(P⇒Q)∧(Q⇒P)の真理値がすべて同じであることに気付くだろう。ということは、この2つの命題を「⇔」で結べば、すべての真理値は「T」になることもおわかりだろう。

このように、「P」と「Q」の真理値がどのような組み合わせであっても結果的に真理表がすべて「T」になるものを「トートロジー」(tautology)と呼ぶ。

本連載【第4回】で説明した「排中律」が「トートロジー」の代表例の一つである。

命題P=「今日は月曜日である」であれば、「今日は月曜日か月曜日ではないかのどちらかである」(P∨¬P)は必ず成立する「トートロジー」である。

ここで重要な「トートロジー」の特徴は、「今日は月曜日か月曜日ではないかのどちらかである」のように、形式的に「真」であるだけで、実際には何の情報も与えていないことである。

たとえば、火星の地下にダイヤモンドがあるか否か、現時点で人類は誰も知らない。しかし、命題「火星の地下にはダイヤモンドがあるか否かのどちらかである」という命題は「真」である。

すでに説明したように、「P∨¬P」は「P⇒P」と同値である。つまり「今日は月曜日か月曜日ではないかのどちらかである」(P∨¬P)は、「もし今日は月曜日であれば、今日は月曜日である」(P⇒P)のように、同一内容を繰り返している。

したがって、「トートロジー」は「同語反復」と訳されることもあるが、「(P⇔Q)⇔[(P⇒Q)∧(Q⇒P)]」のように、必ずしも「同語反復」でない「トートロジー」が存在するので、この訳語は用いるべきではないだろう。

●矛盾(⊥)

「トートロジー」とは反対に、「P」と「Q」の真理値がどのような組み合わせであっても結果的に真理表がすべて「F」になるものを「矛盾」(contradiction)と呼ぶ。

命題P=「今日は月曜日である」であれば、「今日は月曜日であり、かつ月曜日ではない」(P∧¬P )は必ず成立しない「矛盾」である。

ここで重要な「矛盾」の特徴は、「今日は月曜日であり、かつ月曜日ではない」のように、形式的に「偽」であることであって、実際には何の情報も与えていないことである。

「火星の地下にダイヤモンドがあり、かつダイヤモンドはない」という命題は、火星の地下を探索することなく論理的に「偽」であるとわかる。

以上、ここまでに学んできた「論理的結合子」は、次の真理表の11列である。

実際には、「T」か「F」の組み合わせは16通りになるので、残りの5列にも名前が付いているが、これらは他の「論理的結合子」で表現できるため、基本的な「論理結合子」とは考えない。

「P|Q」は「PナンドQ」(P nand Q)と読み「¬(P∧Q)」のことである。「P↓Q」は「PノアQ」(P nor Q)と読み「¬(P∨Q)」のことである。「排反的選言」についてはすでに説明したとおりである。

「P>Q」と「P<Q」は「順番」(ordering)と呼ばれ、「T」を「より大きい数」、「F」を「より小さい数」と解釈すると、うまく機能することがわかるだろう。

●ロジカルコミュニケーションの第6歩は「ならば」に注意すること![第1歩~第5歩は、本連載第1回~第5回参照]

日常言語では曖昧になりがちな「ならば(条件)」および「逆・裏・対偶」が、「論理的結合子」を用いると論理的に厳密に表現できることをご理解いただけたと思う。

実は16種類の真理表は、非常に興味深い特徴を持っている。たとえば、すべての真理表の組み合わせを「¬」と「∨」の2つの論理的結合子だけで表現できるのだが、読者はそれを証明できるだろうか?

また、「P|Q」1つだけ、あるいは「P↓Q」1つだけでも表現できるのだが、こちらはいかがだろうか?

パズルの好きな読者には、ぜひ挑戦していただきたい!

参考文献

高橋昌一郎(著)『東大生の論理』筑摩書房(ちくま新書)、2010年

高橋昌一郎(著)『20世紀論争史』光文社(光文社新書)、2021年

高橋昌一郎(監修・著)/山﨑紗紀子(著)『楽しみながら身につく論理的思考』ニュートンプレス、2022年

スマリヤン(著)/高橋昌一郎(監訳)/川辺治之(訳)『記号論理学』丸善、2013年

イラスト・題字:平尾直子

高橋昌一郎(たかはし・しょういちろう)

國學院大學教授・情報文化研究所所長

専門は論理学・科学哲学。主要著書に『理性の限界』『知性の限界』『感性の限界』『フォン・ノイマンの哲学』『ゲーデルの哲学』(以上、講談社現代新書)、『20世紀論争史』『自己分析論』『反オカルト論』(以上、光文社新書)、『愛の論理学』(角川新書)、『東大生の論理』(ちくま新書)、『小林秀雄の哲学』(朝日新書)、『実践・哲学ディベート』(NHK出版新書)、『哲学ディベート』(NHKブックス)、『ノイマン・ゲーデル・チューリング』(筑摩選書)、『科学哲学のすすめ』(丸善)など多数。

動画【ロジ研#5】ロジカルコミュニケーション入門【第5回】のご案内

本連載の内容について情報文化研究所の研究員たちがディスカッションしています。ぜひご視聴ください!

関連書籍