記事一覧

「ラーメン食べにいかない?」が口説き文句になるワケは? 韓国の知られざるラーメン文化――短期連載#2「ドラマで読む韓国」金光英実

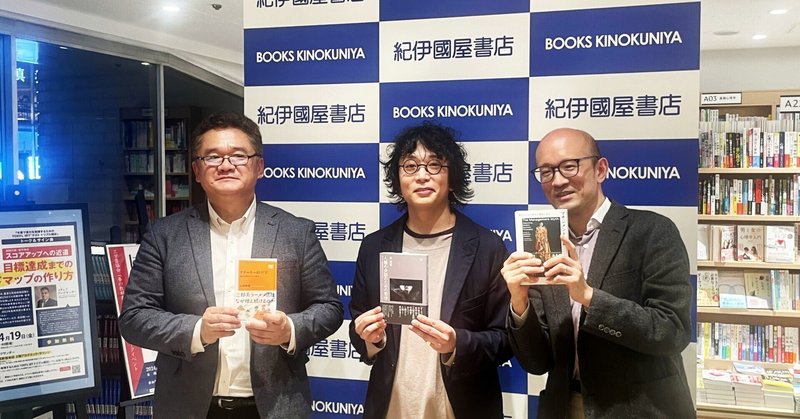

「太陽を抱く月」「雲が描いた月明かり」「ミセン」……数々の韓国ドラマ作品で字幕翻訳を手掛けてきた金光英実さん。そのキャリアとソウル在住30年の経験をもとに執筆した新刊『ドラマで読む韓国』は、現代韓国の文化や社会を知るのにうってつけの一冊です。9月10日予定の刊行に先立ち、内容の一部を抜粋してお届けします。 #1から読む方はこちらです。 韓国はインスタントラーメン大国! 韓国のドラマや映画で、登場人物がラーメンをすするシーンを見たことがある人は多いだろう。ラーメンは韓国人にと