連載 シン・アナキズム 第5章 グレーバー (その8)

重田園江さんの連載「アナキスト思想家列伝」第24回! 前回の『価値論』に続き、グレーバーの主著『負債論』を読みます。超分厚いあの本に挑む前に、この回で予習できる! 頭から、逆の意味で痛快(?)なセリフが出てきます! 「でもそれ、この世の常識では……?」と思った方、ぜひ続きをお読みください!

※これまでの各シリーズは下記よりお読みいただけます。

「序 私はいかにして心配するのをやめ、アナキストについて書くことにしたか」へ

「ジェイン・ジェイコブズ編」の第1回へ

「ヴァンダナ・シヴァ編」の第1回へ

「ねこと森政稔」の第1回へ

「ポランニーとグレーバー」の第1回へ

「グレーバー」の第1回へ

「でもやっぱり、借りたお金は返さないと」(!)

さて、いよいよ『負債論』に入っていこう。この本は、私たちが経済活動について考えたりイメージしたりする際に、いつも市場の商品交換をモデルとしているせいで気づかない事柄について教えてくれる。というより、市場の商品交換モデルをここまで当然のごとく前提している社会に住んでいることに、改めて驚かされる。私たちは、よく考えれば市場とは異質なはずの社会関係を含めて、何でもかんでも市場モデルで捉えているのだ。読後には、当たり前と思っていたことが当たり前でなくなり、世界の見え方が変わるのだから、『負債論』はアナキストとしてのグレーバーの本領が存分に発揮された作品だと言える。

出発点は衝撃的だ。それは、石油ショック以降の金余りと80年代からのアメリカの金融引き締めによって起こった、途上国の債務地獄の話ではじまる。ここで比較のために、いま喫緊の国際問題に触れておこう。現在では、武器生産大国の別名である先進国が、政情不安の独裁政府や反政府組織に武器をばらまきつづけたことで、アフリカでめちゃくちゃなことが起きている。マリで、ニジェールで、スーダンで、旧宗主国のえげつない資源搾取と武器輸出、そこにロシアの傭兵集団が食い込んで、長い間こんなひどいことが行われてきたのかと驚くばかりだ。

グレーバーが『負債論』冒頭で糾弾しているのは、途上国の借金漬けという、一見すると資源搾取や武力供与より多少はマシに見えるやり方だ。ところがこれは実際にはとても恐ろしく、IMFの「構造調整」なる掛け声は、国の政策としてあらゆる社会インフラ予算を差し置いて、とにかく国際的な借金を返せと債務国を恫喝するものだった。当時バブルで調子に乗っていた日本はむしろ貸し手の一部だったので実感がないが、ちょっと想像してみてほしい。無償の教育も公共事業も医療保険も全部後回しにして、とにかく外国から借りた金を返すことを最優先しろと言われたらどうだろう。

巨大債権国と債務国の非対称が生まれ維持された背景には、途上国政府が安全だが金利の低い不利な資金運用しかできず、リスクはあるが上がりのいい投資は、金のある国の金融機関やファンドに独占されたというカラクリがあった。先進国は、リスクを負えない途上国の資金を自国の国債などに集め、自分たちはリスクを取ってそれをもっと高利で運用する余裕があった。そのため富はどんどん豊かな国に還流した。旨みの多い新規事業への投資はわれわれがやるから、原資は君らの国家資産から供出してね、というわけだ。こうした状況の中で、反IMF、反グローバリズムの運動が起こり、財政「健全化」を突きつけられた国々から債務帳消しの要求がなされた(グレーバーはその運動の中心にいた)。

あるときグレーバーは「ウェストミンスター寺院の園遊会」で、「反貧困団体のために法的支援を行っている財団で働いている」若い女性弁護士に、債務帳消し運動の顛末について語ることになった。議論は終始あまりかみ合わなかった上に、最後に彼女は「でもやっぱり、借りたお金は返さないと」と言ったそうだ[※1] 。

どんなに不公平な条件だったとしても、そしてそれが後になって明らかになったとしても、借りた金は返さなければならない。所定の利子をつけて。先進国のエリート慈善家でさえ当然視するモラルだが、これって本当に正しいことなのだろうか。しかもグレーバーは、実際には返されない融資がたくさんあり、それは貸し手のリスクとして最初から勘案されていることを指摘している。リーマンショックのとき政府に救済された大企業は、借金を返すというモラルの履行を大々的に免除された。多重債務から逃れるために夜逃げする人は後をたたないし、自己破産によって債務が帳消しになることはしょっちゅうある。会社だって倒産すれば債務は清算される。

それなのにこの世の中、「借りたものは返す」という道徳のまかり通りようと言ったらこの上ないものだ。慈善団体のために働いている若い弁護士すら、どんなひどい条件でも借りたものは返すのが道理だと、グレーバーの債務帳消しの主張に全く納得しないほどなのだから。私たちは借金を踏み倒すのはとても悪い人だと思うし、いくらひどい条件でも借りるときに合意したのなら、その条件で返さないのは全て債務者の責任だと考えがちだ。

「気の毒に思いますが借りたものは返さないと。それがルールですから」と言う人は、本当は債務者を気の毒だなんて思ってはいない。そのルールが誰のために作られ、どんな暴力と悪意とエゴイズムに支えられているかを想像することすらないまま、ルールはルールだと思考停止して債権者が債務者の生殺与奪権を持つことに賛同する。金を借りたことで人生が左右され、場合によっては命が取られてきた人類の歴史っておかしくないのか、と一度も考えたことがないのだろう。

借金づけにされたハイチ

もう一つ例を挙げよう。グレーバーもどこかで言及していた、南の楽園ハイチという国だ。ハイチはカリブ海の中では大きな島国で、人口も多い。イスパニョーラ島(=スペイン島)というグロテスクな名前がついたこの島は、ドミニカ共和国と分有されている。だがこの楽園の歴史は暗い。コロンブスがやってきてわずか数十年で、数百万いた現地人は金鉱での劣悪労働などで皆殺しにされた。スペイン人は絶滅した現地住民の代わりに西アフリカから奴隷を連れてきて、やがて国力を増したフランスがスペインを蹴散らして宗主国となった。この暴力の過程で、黒人奴隷による労働はますます強化された。

ところが、そこにフランス革命が勃発する。これをきっかけにハイチは1804年、ラテンアメリカで最初の独立共和国となるハイチ革命を成功させた。だが、フランスがこうした行いを許すはずがない。「人権宣言」を文字通り実現しただけなのに、そんなのは黒人奴隷には適用されないと考えたフランス政府と植民地支配者は、ハイチの独立を決して許さなかった。

フランス人がやったことは、軍艦で押し寄せて威嚇し、独立の際解放されたプランテーション農地などについて、莫大な賠償金を要求することだった。開発したのはフランスなのだから、ハイチ人はその分の金銭をフランスに負っているというわけだ。植民地支配をした側が、そこでこき使われた元奴隷に賠償金を要求するとは何たることだろう。逆なら分かるが。散々な人権侵害をしておいて、奴隷労働で開墾した土地は奴隷使用者のものだから金を払えということらしい。これが理性と良心と文明と三色旗の国のやることだと考えると薄ら寒い。

こうしてハイチという国は、フランスの債務奴隷国となった。宗主国のみならず「文明地域」全般から望まれない独立を果たしたハイチにとって、奴隷制からの解放は債務という別の形での国家の奴隷化をもたらした。諸外国からの国家としての承認もなく苦しむハイチに、この賠償金はその後長きにわたって重くのしかかることになる。ちなみにヨーロッパの国々より長い間ハイチを独立国家として認めず、フランスが手を引いた後に軍事占領したのはアメリカだった。結局、ハイチからフランスへの賠償金の返済は130年にわたり、それによる貧困や政情不安がずっとつづいてきた。

ハイチのケースを「借りた金は返さなければならない」のモラルに照らすなら、そもそも植民地化による開拓にかかった費用は「借りた金」なのかという根本的な問題がある。そこで二〇〇二年に、当時のハイチ大統領アリスティドはフランスに、この返す謂れがないのに多大な犠牲を払って支払われた賠償金について、フランス政府に「返還と補償」を要求した。その金額は約217億ドルであった。これはハイチのGDPの7.7倍だが、フランスのGDPのわずか1.3%だったそうだ。

これに対してフランスが出した報告書の返答がふるっている。

「返還」について――賠償金を返還する必要はない。なぜなら、賠償金はもともとハイチの側が発意したものであり、その額もハイチの側が「合理的に計算」したものだ。

〔中略〕

「補償」について――奴隷貿易と奴隷制度を「人道に対する罪」とするにしても、金銭的な補償の対象にはならない。なぜなら、大西洋黒人奴隷貿易に関与し利益を得たのはフランスだけではなく、ヨーロッパの大西洋岸諸国だけでもない。アフリカ自身が奴隷貿易の推進者であり「パートナー」だった。奴隷貿易は古典古代にもあったしアフリカにもあった。ヨーロッパが黒人奴隷制度を廃止した後も、アメリカ合衆国やブラジルでは黒人奴隷制度が維持された。

現在、ハイチの治安と生活環境は最悪である。2010年の地震のあとコレラが蔓延したことはよく知られている。地震の際に救援のために派遣されたイギリスの慈善団体オックスファムの支援隊員が、長年にわたってハイチで少女買春を行っていたという衝撃の事件もあった。これは個人的な犯罪ではなく、支援者によるレイプや買春が横行していたのを多くの職員が見聞していたことが分かっている[※3] 。こうした暴力は、ハイチの治安の極端な悪さ、実質的に武装集団やギャングが街を支配しており、治安機関が機能していない状況と連動して生じたものだ。昨今もハイチでは誘拐や殺人が多く、2021年の人口10万人当たり殺人発生率は13.01で世界で26番目[※4] 、犯罪発生率も上昇傾向で2023年1〜3月には前年同時期から倍増した。ユニセフは今年5月、治安悪化で10万人の子どもたちが飢餓の危険にさらされていると警告している[※5] 。

こうした現状を、浜忠雄は次のように評している。

先駆的な黒人奴隷解放と独立という輝かしい歴史を持つにもかかわらず、ハイチは極度の貧困に喘いでいる、という表現は不的確である。むしろ、そのような先駆的な国であるがゆえに貧困化へと向かわされた、と言わなければならないであろう。当時の周辺世界は「世界初の黒人共和国」を歓迎しなかった。ハイチは、その先駆性ゆえに、苦難を強いられることになったのである[※6] 。

こういう例を見ると、借金とは本当に恐ろしいもので、しばしば暴力と結びついた形で生まれた債権者=強国・富裕国、債務者=弱小国・貧困国の間の債権債務関係は、末代まで国の命運を左右することが分かる。それでも「借りたものは返さなければならない」のだろうか。そこにどんなひどい背景があったとしても。

おそらくこうした「返済のモラル」の無反省な強要にかなりの怒りを覚えたグレーバーは、このモラルについて歴史を遡って問い直そうとした。遡るといっても人類学者だから、チャラい近代研究者などとはスケールが違う。なんと彼は、負債の歴史を5000年にわたって紐解いていったのだ。そしてそこに、一方に負債、他方に負債と切っても切れない関係にある貨幣についての、壮大な歴史を見出していく。こんな本を書こうとする情熱が彼のアナキスト性から来るとしたらとても素敵なことで、グレーバーはやはりアナキズムの希望だ。

クレイジーな父親

『負債論』は『価値論』での方法的立場を踏襲し、人間の行為と社会の構造を「全体」として捉えることを目指す。出発点でやり玉に上がるのは、やはり市場と交換の経済学だ。近代経済学は、交換が個人と個人が社会的文脈とは無関係かつ「自由に」、自らの欲望だけにしたがって行われるかのように描く。しかしこれはサーリンズによって、またマリノフスキー、モース、ポランニーによって批判された「物々交換の神話」に由来する、歴史的・社会的な根拠を持たない架空の交換像に他ならない。

実際の経済行為は、社会的・文化的な背景の中で行われる。先進国と途上国の債権債務関係一つとっても、植民地支配の歴史や旧宗主国の狡知、内乱や政情不安などの背景がある。独裁国家の元首が自らの利益のために国に返す当てのない借金を負わせるなどということは、個人間の自由な取引と自己責任の世界とはほど遠い。つまり、自由な個人の欲望に基づく取引というモデルは、少なくとも国と国との間での負債には全く適用できないものなのだ。だが現実にはあらゆる負債が、「借りたものは返さなければならない」という単調なモラルに基づいて理解されている。返済はモラルである。だからそれが滞るなら、貸した方ではなく返さない方が悪いのだ。あるいは、たとえ貸した方が強欲で不道徳なやり方で自己利益を追求していたとしても、やはり借りたものは返すべきなのだ。それは永遠不変のルールなのだから。

借りたものを返すことは、本当に揺るぎないルールなのだろうか。また実際には負債とはどういうもので、債務が発生し返済される際、つねにやりとりされるカネあるいは貨幣とは何なのだろうか。これが『負債論』のテーマとなる。

グレーバーは、「負債が何かを本当に理解するためには、人間が他者と切り結ぶそれ以外の義務とそれ〔負債〕とがどう異なっているか、理解することが必要になる」[※7] という。だが残念なことに、経済人類学を含む現代の社会理論は、この点に関してはあまり参考にならない。ここでグレーバーはモースを取り上げて、『贈与論』での贈与の関係が、「人が贈与をするときには必ず負債が発生し、受け取る側はのちに同種の返礼をしなければならない」と想定していることに、批判的に言及している。つまり、「借りたものを返す」モラルの批判にかぎっては、モースさえも頼りにならないことになる。

さらにグレーバーは、経済的負債をもたらす金銭貸借に懐疑的なはずの宗教も、人間にはつねに「借り」があって、それを返さなければならないと広く教えてきたと指摘する。キリスト教の「原罪original sin」がよい例だ。聖書によるなら、私たちはとくに面識もなく親戚でもなさそうな、アダムという土くれから神が作った男の子孫である。そしてあろうことか、アダムのあばら骨から作られた女の子孫でもあるのだ。さらにこの二人が、私たちのあずかり知らぬところで罪を犯したらしい。その原罪を人類全員が背負っており、キリストの血をもってしてもその罪を贖うことはできなかった。大変なことだ。というよりめちゃくちゃだ。アダムって誰かも知らないのに、その罪が現代の私たちを縛るとは。これにかぎらず宗教には、負債とその返済の関係をなぞったことば遣いや考えが満ち満ちている。

だが、実際の人間同士の関係には、負債とその返済によっては全く理解できないものが多い。たとえば親子関係。『負債論』には小説家アトウッド(『侍女の物語』の人)によるシートン(『シートン動物記』の人)の逸話が記されている。シートンは彼の21歳の誕生日に父親から、これまで彼のためになされた全ての支出の明細を付した請求書を受け取った。そして息子はそれを支払ったとされる。多くの人は、どんな親だよと不審に思うだろう。ちなみに父は会計士だったらしい。なるほど。

この父親の行いは、なぜ奇妙に見えるのだろう。親が子に与える養育と愛情を全て「返済する」ことなどできないと、私たちが知っているからに他ならない。親の愛が有償だったら計算高いというだけでなく、そもそも愛はカウントして返済させることができる性質のものではないと思われている。

コミュニズムとヒエラルヒー

グレーバーはもう一つ、人類学では有名な例を挙げる。それは「誰かの命を救うと永久にその人物の面倒をみる責任があると見なされる」[※8] という、さまざまな場面で語られてきた逸話である。これについては、命に関わる事柄というのはおよそ有限な勘定にそぐわないので、一旦その関係に巻き込まれたら、無限に(いずれかが死ぬまで)命を救った側が面倒を見つづけなければならないという理屈として説明されている。してあげた方がもっとしてあげるというのは、負債と返済のモラルからすると理解しがたい。だがこういうモラルがあっても別に不思議ではない。借りたものは返さなければいけないというのが、あらゆる場面で妥当する唯一の正義やモラルでないとするなら[※9] 。

このように、借りること自体でなく、それを返すことの期待や約束も含めた関係全体が負債だと定義するなら、負債ではない人と人との関係はそこらじゅうにある。ちなみにここでの負債の定義は、負債を借りた金額などの「数値」に収斂させないという重要な利点がある。負債とは関係であって金額ではない。債権者はそれを「カネ」へと還元する(物象化する)ことで、「借りたものは返す」道徳の背後に存在する人と人との関係を見えなくする。これはもちろん、借りたものを返すことを誰も疑問に思わないようにするための巧妙な仕掛けだ。

だが現実は違う。私たちはけっこうな頻度で、借りたものを返さないまま生きている。そもそも全部返していたら誰も生きていけない。今日電車で席を譲られた杖の年寄りが、明日はお返しに席を譲れるというものではない。体育会の学生に仕方なくオマケで単位を出しても、彼らからは何のお返しも期待できない。だからといってこれは別に博愛的行為ではなく、日常的に行われていることだ。

グレーバーは、借りたものは返すという意味での負債を生むのは、交換の経済だけだと考える。つまり交換と負債はセットなのだ。そしてそれとは異なる関係様式として、「コミュニズム」と「ヒエラルヒー」を挙げる。コミュニズムはここでは、財産の共有などの所有様式を指すのではない。「各人はその能力に応じて、また各人はその必要に応じて」という原理に基づく、他者関係における実践である。これは私的所有権に基づく権利義務の関係とは異なる関係の様式である。互いにあるもの(現に手元にあって利用可能なものであって所有権は問題にならない)を融通し合い、生の困難に対処する場合にしばしば見られる(「災害ユートピア」のイメージ[※10] )。また、身近なところでは家族やペットとの関係などにも、コミュニズムは常在している。

だが、コミュニズムについて深掘りすることは『負債論』のテーマではない。それは同書では、交換という関係の特異性と限定性を明確にするための対照項として取り上げられるにとどまっている。

そして、交換と対比されるもう一つの関係様式がヒエラルヒーである。これは、一方が他方より上位であることが明らかな二者関係とその集積である。交換は、対等な当事者間の関係、あるいは対等性の回復(負債の返済がそれをもたらす)を目指す行為として理解することができる。これに対して、ヒエラルヒーは身分社会などに顕著に見られるもので、異なる者が異なる役割を果たし、それぞれがいずれかに還元することも交換することもできない独自性を有する。ヒエラルヒーの関係では先例や慣習の力が大きく、人々はそれを破ることができない。江戸時代を想像するといい。この原理が優勢な社会では、交換におけるような対等性(の回復)や見かけ上の立場の入れ替え、それに伴う関係の個人化と抽象化は起こらない。人とそのアイデンティティは身分の中に溶け込んでおり、こうした社会に生きる人々は、身分や社会的役割と切り離された「個人」をイメージすることすらできない。

ポランニーのカテゴリーを変形する

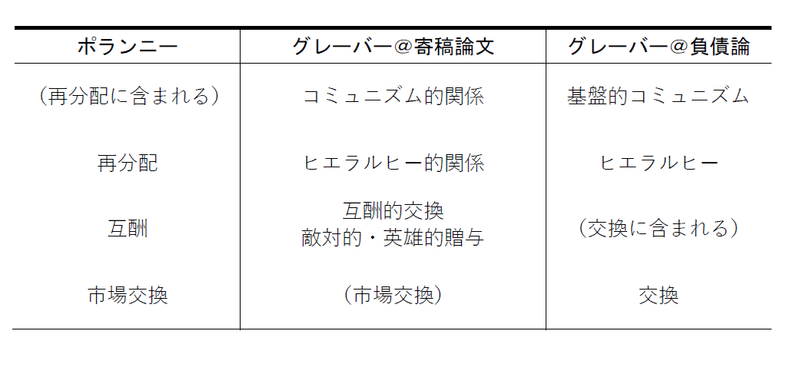

コミュニズム、ヒエラルヒーに次いで、三番目の交換について説明する前に、グレーバーによる三区分が、ポランニーの「互酬」「再分配」「市場交換market exchange」の変形になっている点について述べておきたい。グレーバーは『負債論』に先立つ2009年、ポランニーの『大転換』をめぐる論集に寄稿した論文ですでに、人間社会における二者関係が商品交換以外にも多様なパターンを有することを示そうとした。グレーバーはこの論文では、「コミュニズム的関係」「互酬的交換」「ヒエラルヒー的関係」「敵対的あるいは英雄的贈与」の四類型を示している[※11] 。

ややこしいので整理すると、グレーバーの「ヒエラルヒー的関係」は、ポランニーの「再分配」に近い。そしてグレーバーの「互酬的交換」と「敵対的あるいは英雄的贈与」の両方が、ポランニーにおいては「互酬」にまとめられている。

ここまではよく分かる。だが『負債論』ではこうした区分に大きな変更が加えられている。グレーバーは『負債論』で、「コミュニズム」「交換」「ヒエラルヒー」の三類型で語りはじめる。すぐ目につくのは、互酬がどこかに行ってしまったことだ。実はグレーバーは『負債論』では、互酬を交換の一部に含めてしまっている。つまり、2007 年の論文では商品経済や市場の交換とは異質な、それに対抗する社会関係とされた「互酬的交換」と「敵対的あるいは英勇的贈与」が、交換の一形態として商品経済における人間関係と同じ括りに入れられているのだ。

ややこしすぎるので、グレーバーによる諸関係カテゴリーとその変遷を一覧表にすると、こんな感じになる。

というわけだ。分かったか分からないか心許ないが、要するに、『負債論』では互酬と交換が一括りにされているところに最も大きな変化がある。ではなぜこんな変化が起きたのか。それは一面では、グレーバーによるモースの「贈与」批判と関係している。贈与には返礼の義務がある。これはモースが『贈与論』でくり返し強調した点だ。返礼の義務が社会関係に強制力を与え、贈与の輪に加わる人々を、中心はないが相互的かつ永続的な関係を維持する秩序へと巻き込んでいく。

ところが、「負債」を問題にし、「借りたものは返さなければいけない」というモラルの相対化とそこからの脱出を求めるグレーバーにとって、返礼の「義務」というモラルはもはや採るべきものではないのだ。人間は生まれながらに社会に何かを負っているだとか、過去の文明のストックのおかげで今の私たちは生きているだとかいう、モースより一世代前にフランスで流行した社会連帯の思想も、それが負債とそこから派生する義務の言語に依拠するという点では、グレーバーには受け入れがたい道徳となっていた。

同じように、ポランニーが市場とは異なる例として援用した互酬経済も、それがある種の平等や対等性に依拠し、誰かが誰かに「借りている」ことをバネにして秩序を紡ぐ点では、『負債論』のこだわりポイントから見ると市場と似たものになる。

ここには、負債を「完遂にいたらぬ交換」[※12] として捉えるグレーバーの立場が関係している。グレーバーによると負債debtは、多くの言語で語源として「誤りfault」「宗教的罪sin」「有責性guilt」などと結びついている[※13] 。つまり負債のモラリティにおいては、返せない債務者はつねに「悪い」のだ。たしかに、人間関係の基本的なあり方を相互的な与え合いと捉える互酬の秩序は、もらったのに返さない(返せない)と破綻してしまう。つまり負債は、返礼を当然の義務とし、返されなければ秩序が崩壊する、そうしたモラルの世界と地続きなのだ。グレーバーは「負債は厳密に互酬性の産物」[※14] であるとまで言う。したがって『負債論』は、グレーバーが互酬に以前ほど信頼を寄せず、その中心にある「返礼の義務」というモラルを疑ってかかる、そういう構えで書かれた著作だ。彼はここで、モースとポランニーという尊敬すべき二人の経済人類学者を超えて、その先に進もうとしている。

* * * * *

[※1] 『負債論』p.4―6.

[※2] 浜忠雄氏は1943年生まれの北海学園大学名誉教授で、日本でほぼ唯一のハイチ革命研究者である。ハイチ革命を研究主題に選んだら、その研究は自ずとグローバルヒストリーとなり、またポストコロニアリズム的な視点を持つことになる。昨今の歴史研究の潮流にまさにフィットする視角で、浜氏は時代に先駆けすぎた研究者という印象を受ける。たしかに1980年代以降第三世界論が流行したが、氏のハイチ研究のスケールは、支配する側と従属する側の力のダイナミズムを、地理的観点を含む形で世界大に描こうという昨今のグローバルヒストリーにこそふさわしい。まさにハイチ革命という「小さな」例を通じて、世界中にはびこりつづける暴力と支配という普遍的な問題に迫る業績だ。

また『ハイチ革命の世界史』で参照されている次の二著も、この問題を考える上で参考になる。植村邦彦『隠された奴隷制』集英社新書、2019、平野千果子『人種主義の歴史』岩波新書、2022。

[※3] BBC News Japan「オックスファム、ハイチ不祥事の報告書を公表 疑惑職員が証言者を「脅迫」」2018.2.19. https://www.bbc.com/japanese/43111262

[※4] GLOBAL NOTE「世界の殺人発生率 国別ランキング・推移」2023.5.10. https://www.globalnote.jp/post-1697.html

CNN.co.jp「政情不安続くハイチ、犯罪発生率が過去1年で倍増以上」2023.4.29. https://www.cnn.co.jp/world/35203260.html

なお、日本の2021年の殺人発生率は10万人当たり0.23で、データ上日本より少ない国は全て小さな島国か都市国家である。

[※5] AFP「ハイチ、子ども10万人が餓死の恐れ ユニセフ」2023.5.12. https://www.afpbb.com/articles/-/3463668

[※6] 浜忠雄『ハイチ革命の世界史』p.129―130.

[※7] 『負債論』p.135.

[※8] 同書p.140.

[※9] 等価交換や「借りたものは返す」とは相容れない社会関係、たとえば借りたものを返さないと分かっている場合、返済を期待してはならない場合、借りた側に返済に関する選択権がある場合など、さまざまな具体例が、佐久間寛編『負債と信用の人類学――人間経済の現在』以文社、2023、第1〜4章で取り上げられている。この本に出てくる、ラオス、タンザニア、エチオピア、そして大阪の事例を見ることで、グレーバーが『負債論』で語っていることが、リアリティを伴ってはじめて理解できた気がする。

[※10] レベッカ・ソルニット『災害ユートピア――なぜそのとき特別な共同体が立ち上がるのか』亜紀書房、2010.

[※11] グレーバー、佐久間寛訳「負債、暴力、非人格的市場――ポランニー的省察」『負債と信用の人類学』p.275―280を参照。

[※12] 『負債論』p.183

[※13] 同書p.182.

[※14] 同書p.183.

[※15] 同書p.200.