連載 シン・アナキズム 第5章 グレーバー (その4)

政治思想史家・重田園江さんの好評連載「アナキスト思想家列伝」第20回! 今回はグレーバーの遺著の意図を伝えながら、日本でも売れつづけているスコット著『ゾミア』と関連させ、「国家に抗する社会」という視点を解説します。

※これまでの各シリーズは下記よりお読みいただけます。

「序 私はいかにして心配するのをやめ、アナキストについて書くことにしたか」へ

「ジェイン・ジェイコブズ編」の第1回へ

「ヴァンダナ・シヴァ編」の第1回へ

「ねこと森政稔」の第1回へ

「ポランニーとグレーバー」の第1回へ

「グレーバー」の第1回へ

遺著『万物の黎明』は何を目指したか

グレーバーの民主主義=アナキズム像を知って胸が熱くなってきた。そこで次に、The Dawn of Everything: A New History of Humanity(以下、本文中では『万物の黎明』)を取り上げることにしよう。これは、グレーバーの不慮の死によって遺著となってしまった作品である。共著者はユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドンの考古学教授、デイヴィッド・ウェングロウ。考古学者との共著を通じてグレーバーは、西洋近代を相対視する試みを、これまで以上に徹底しようとする。そのため、彼自身がずっと行ってきた人類学的な調査や知見に基づく人類社会の多様性を考古学的な見地から補強し、さらに豊かにしようとしている。

ただし、本書の構想の元になった考え方は、前回取り上げた『民主主義の非西洋的起源について』のころから、彼が抱いてきたものである。それは、「西洋」と「東洋」、西欧的/欧米的な世界とそれ以外の世界を分け、西洋には複雑で大きな国家と強制力の存在、そして制度化された民主主義や法の支配を割りふり、それ以外の世界には非近代的なものすべてを割りふるというやり方への疑念である。

近代とはこういう時代で、西欧こそがそれを古代ギリシア、古代ローマから引き継いだという言説。逆に、近代以前、あるいは西欧以外の地域は、こんな社会組織やこんな慣習に縛られてきたといった主張。この両方を批判し、いわば「西洋病」を解毒することが、グレーバーの試みのなかで一貫している。

さらにその批判は、近代の人文・社会科学が脈々と受け継いできた、「単純社会から複雑社会へ」「小さな社会から大きな国家へ」「狩猟採集から農耕へ」という人類史の理解そのものの再考でもある。人類学は、文明と野蛮、近代と前近代、複雑で洗練された複合社会と単純で素朴な未開社会といった二分法を疑問視するが、その前提には、人類史の単線的な「進化・進歩」という歴史像そのものへの疑念がある。

頭の中で勝手に作り上げた歴史

進歩の歴史像は、18世紀ヨーロッパで流行した四段階論、つまり狩猟採集→牧畜→農耕→商業という順序で社会の下部構造が変容し、それに伴った上部構造の洗練が生じたとする主張と大いに関連している[※1]。人間の生存様式に関わる四段階論は、小さな社会がだんだんと大きく複雑になり、やがては国家のような権力集中装置と不平等な富と権力の配分なしには統治できなくなったという歴史像へとつながるからだ。こうした理解が形づくられたのは、新大陸の発見、とりわけアメリカインディアンの暮らしぶりとヨーロッパとの比較がきっかけだとされている。ただしグレーバーによるなら、その大部分は、自分たちとはあまりにも異なる暮らし(定住ではなく移動、集住ではなく分散、非中央集権的で連合的な社会体制)に衝撃を受けた、欧米人が頭の中で勝手に作り上げた歴史なのである。

「進歩史観」の一つであるこうした歴史像は、資本主義や自由市場経済に反対したマルクスや、私有財産制を激烈に告発したルソーにも分け持たれていた[※2]。彼らは文明化によって人類が到達した複雑な社会である商品経済社会を、別のもっと自由なものに変えたいと願った。だがその時代に至る人類史の大枠については、商品経済社会の擁護者と見方を共有していたのだ。

さらにこうした歴史像は、すでにカール・ポランニーのところで取り上げた、「物々交換の神話」とも関係している。四段階論は狩猟採集からはじまるが、この段階の人間たちは凝集力のある大きな社会を作ることはなく、移動生活を営み、集住よりは分散して居住したと考えられた。こうした、固定された共同体や組織を持たない融通無碍な暮らしのイメージと、偶然出会った見知らぬ二人が、ことばもないままに物々交換を行うところから出発し、そこから市場の組織化へと至る遠大なプロセスで経済活動を説明する、「物々交換の神話」とは結びつきやすい。

人類学者は欧米発のこうした進歩史観を全てひっくるめて、根拠を欠いた推測的歴史として批判する。物々交換の神話についてはポランニーの章ですでに論じた。では、四段階論に基づく進歩の歴史の到達点に近代国家と商業社会を置くような歴史像に対しては、どのような批判がなされてきたのだろう。

「横倒しの世界史」説の能天気さ

こうした進歩と発展の歴史像は、日本では大塚久雄の「横倒しの世界史」でなじみがあるかもしれない。横倒しの世界史とは、現に存在する未開社会や「遅れた」社会は、文明化によってその始祖から離れてしまった人類の遠い過去を、私たちが生きる時代に現前させているという考えである。縦の歴史であるはずの世界史が、横倒しになっていまの世界に表れているということだ。この見方によると、発展途上国とは多かれ少なかれ過去の先進国であり、文明化のプロセスを通じてどの国・地域にも先進国化の可能性、チャンスがある。有り体に言って、非常に奇妙でかつ能天気な歴史観だ。なぜならこの見方は、諸地域の交流というものが、残酷な暴力や略奪や狡猾な詐取を含むことを無視しているからだ。

世界の進歩が平和裡に成し遂げられるとするこうした歴史観に異を唱えたのが、従属理論である。なぜなら、先進国は自分たちの力だけで発展したのではなく、その豊かさは途上国に貧困を生み出すことでしか成り立たないからである。地理上の発見は何を生んだだろう。南北アメリカへの疫病の輸出、ラテンアメリカ諸文明の滅亡と銀の流出、アメリカインディアンの皆殺しと土地の無断詐取と環境破壊、アフリカからの奴隷の大量輸入ではなかったか。その延長が現代であるという認識が少しでもあれば、横倒しの世界史なんて呑気なことを言っていられるだろうか。

また、一国の中でも富裕層が貧困層の労働と余った金を利用した錬金術で富を増やしている。これと同じことが世界規模で起こっていないわけがない。グローバル化によって、世界のどこにでもサプライチェーンを築くことができるようになった。そのため従属理論が提唱された1960年代と比べて、ますます多くの地域や人々が、世界規模での一握りの富裕化と大多数の貧困化との同時拡大メカニズムに巻き込まれるようになっている。

中央集権国家は統治の失敗例

話を戻すと、そもそも単純な社会がだんだんと複雑になり、国家のような巨大で堅固な組織を生むのが歴史のノーマルルートである、つまり国家を持たない社会は国家を持てるような段階に達していないから未開なのだ、という歴史像への疑念は、20世紀の人類学がずっと抱いてきたものだった。だがそれを、明確な形で定式化し疑問を突きつけた最初の人類学者は、おそらくピエール・クラストル(1934―1977)だ。

クラストルはパリに生まれ、パリ大学で哲学を学んだ。やがて人類学に興味を持ち、クロード・レヴィ−ストロースの下で研究をはじめる。1960年代末には、パリに研究に来たサーリンズ(グレーバーの指導教授)とも親交があったという[※3]。クラストルは1960年代から70年代にかけて、パラグアイのガラニ族、チュルピ族、またベネズエラのヤノマミ族などを調査し、そこに「国家に抗する社会」の実例を見出していく。

私たちは、未開社会を「遅れた」幼児のような段階にある社会と見なす傾向がある。だが、クラストルによるとそれは誤解である。実はこうした社会は、国家のような暴力と権威の独占装置が出てこないように、財産と権力を巧妙に分散させ、社会の不平等の是正をつづける創意工夫に富んだ社会なのである。逆にいうなら、近代に現れるような中央集権国家は、人類社会の進化の賜物ではなく、不平等の固定化から人々を逃れられなくすることで形成された、いわば統治と政治の失敗例なのだ[※4]。

こんなふうに歴史を語られると、頭がクラクラしてくるかもしれない。それはクラストルの語りが「価値の顚倒」を含んでいるからだ。中央集権国家における強制力の独占は、社会の進歩ではなくむしろ統治の失敗によって生じた。これは突飛な思いつきなのだろうか。だが、クラストルがそう考えるに至るほど豊富な、平等を維持し権力を集中させない仕組みを、彼が調査を行った地域の人々は工夫を凝らして考案・維持していたのだ。

クラストルの説は、近代国家憎しの空想の側面を持つとして批判も受けてきた。彼が未開社会をロマンチックに理想化しすぎたというのだ。だが考えてみてほしい。そもそも、平等社会より不平等社会の方がいいという人はどのくらいいるだろう。現状で特権を握る人々、人よりいい暮らしができて優遇されているエリート層、そして富裕層として君臨するクソ金持ちたち。彼らは不平等社会が大好きだ。自分より下の人間がいなくなったら、生きる意味の大半が失われるのだろう。そして彼らは、人が現に持つ財や富は全て自分の力で得たものだと思い込んでいる。だが、こうした図々しい思い込みに支配された人以外の大多数が、平等社会を選択しても何ら不思議ではない。

国家権力によって職質されたり小突かれたり、マイナンバーカードを持ってないと手続きできませんと言われる社会より、権力が流動的かつ平等主義的で、ある種の無駄と非効率を有効活用して権力の集中が防がれている社会の方がいい。現在の主権国家秩序と国民国家体制が何をしてきたかを振り返るなら、こんな大仰な暴力装置より、もっと身軽な別の社会を選ぶ方がよほど賢いと言われると納得してしまう。

「統治されないこと」を選んだ山岳民

クラストルのこうした逆転の発想を引き継いで、独自の非農耕社会論を唱えるに至ったのが、ジェームズ・C・スコット(1936ー )である。スコットはアメリカ、ニュージャージーに生まれ、イエール大学で博士号を取得した[※5]。彼の主なフィールドは東南アジアで、この地の山岳民たちを、まさに「国家に抗する社会」の実践者として捉えている。このことがとりわけ明確に表れているのが、『ゾミア』(2009)『反穀物の人類史』(2017)の二著だ[※6]。ちなみに『ゾミア』の原題は、「統治されないための技法 The Art of Not Being Governed」である。このタイトルからしてすでに、彼が研究対象とするゾミア地域の山岳民たちが、近代化から取り残された存在ではなく、あえて統治されないことを選んだ人々であり、そのための技法を発明することで、統治から逃れつづけてきたことが示唆されている。

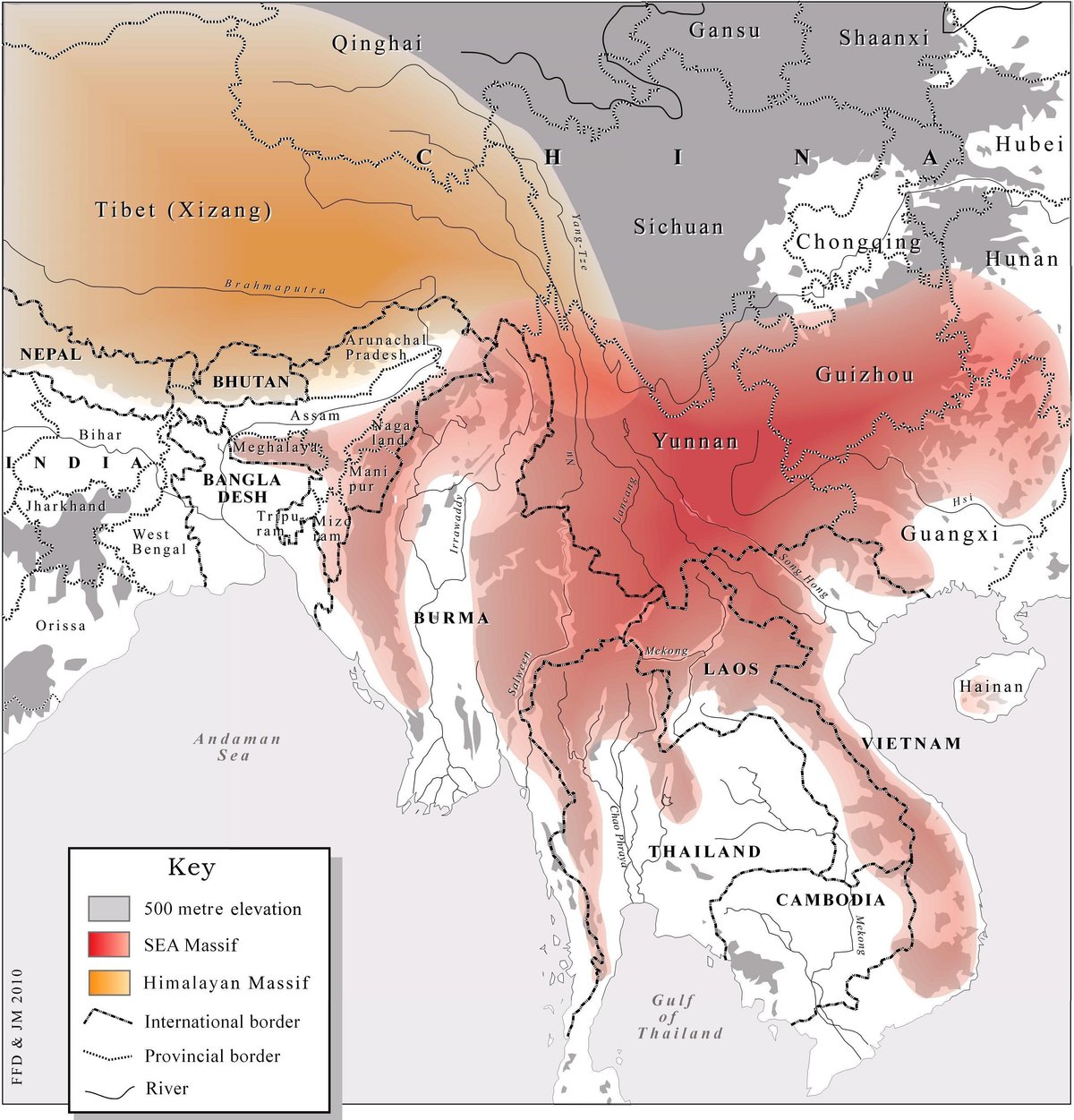

ゾミアとは、西はインド北東部から、ミャンマー、中国西南部、タイ、ラオス、ベトナムへと広がる巨大な山岳地帯を指す。これらの地域には1億もの人が住むとされるが、国境ではなく山岳帯という地理的な環境によって規定されている。そして、険しい地形はそれぞれの地域住民の生活形態の均質化を不可能にしている。ゾミアという呼称はもともとオランダのファン・シェンデルによって提唱されたものだが[※7]、この概念を発展させ、そこに住む人々を「国家に抗する」存在として描いたのがスコットである。

(出典:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/GENERAL-Massif_2May2010.jpg)

スコットはゾミアの人々の生活が、国家「以前の」状態で停滞する、つまりは遅れた存在なのではないと考える。そこに住む人々はあえて、こうした生活を選んだのだ。大規模な開墾が困難でまとまった平地を見出せず、簡単な移動手段を得ることもできず、天候も厳しい山岳地帯に、彼らはなぜわざわざ暮らすのか。それは端的に、国家からの収奪を逃れるためである。物理的に「まとめる」ことができない山岳民を国家が支配し簒奪するのは難しい。これは、山岳地域では広い範囲での農耕や大量の家畜から生活の糧を得るような暮らしができないことと関係している。彼らは生存の悪条件を逆手に取って、安逸と予測可能性の代わりに支配されない自由を手に入れているともいえる。人が暮らす土地の条件と食料を得るやり方は、その人が巻き込まれる政治社会形態と密接に結びついているのだ。

「文明人」には理解できない

こうした問題意識の下で、改めて農耕と国家との関係を主題にしたのが『反穀物の人類史』である。スコットは同書で、巨大国家が税を課すための格好の対象である穀物栽培が、いかに古代国家における広範な奴隷制を可能にし、また逆に、国家による戦争捕虜の奴隷化によって穀物生産が発展したかを描いている。

農業は狩猟採集や遊牧より、文明的で進歩した社会の食糧確保の方法である。定住は移動より優れており、人はそれを理解すればすぐにも移動生活を捨てるだろう。スコットはこの前提を疑いはじめると、移動民がいたるところで「永続的な定住に頑強に抵抗してきたことを示す膨大な証拠」[※8]が見つかるという。彼らは意図的に定住と国家支配を忌避した。そして、山岳地帯の住民が愚かさや怠惰のせいで狩猟採集「段階」や遊牧「段階」にとどまったのではなく、ゾミア地域では、狩猟採集と遊牧と農耕を混合させた生活スタイルをあちこちで発見できるという。農業なしの定住もあれば、農業を伴った移動生活も存在している。

つまり、定住、集住、農業、穀物栽培などについての文明化と進歩史観に基づく見方が、こうした単線的な歴史に当てはまらない社会を理解不能・分類不能で、なきに等しいものとしてきたというわけだ。「文明人」が理解できない社会に遭遇した際、それらは、遅れた、未開の、野蛮な、粗野で非文明的な暮らしとして、あたかも人類史の過去の闇の残り滓であるかのように見なされてきた。徴税への反発、国家管理からの逃亡、失踪、徴兵忌避、そして戦場での脱走兵など、逃げる者、身を隠す者、さまざまな意味で国家による収奪と抑圧から逃れようとする者が、現代にも後を絶たないにもかかわらずだ。

スコットは、統治から逃れ、国家に抗する民が自ら選び取ってきた生活が、山岳の人々、ゾミアの暮らしだと考える。小さな単位で移動し、地理的条件に応じて生活の創意工夫を行い、厳しい自然と折り合いをつけながら暮らす彼らの自律した生活は、とてもアナキズム的だ。スコット自身もまた、1980年代からコネティカットで夫婦で農場を経営し、羊毛を出荷している。こうした「土の暮らし」は、現代のアメリカで大学で教えながらアナキスト的に生きることができるかどうかの、彼自身の実験でもあるのだろう。

* * * * *

[※1] 18世紀に四段階論が社会科学の言説として登場した経緯については、ロンルド・L・ミーク、田中秀夫他訳『社会科学と高貴ならざる未開人――18世紀ヨーロッパにおける四段階理論の出現』昭和堂、2015を参照。

[※2] 西欧近代の文明化に批判的であったルソーは、こうした歴史像そのものは受け容れつつ、それを批判した。マルクスの唯物史観も四段階論の再構成である。また、19世紀末のデュルケムも、単純な社会と複雑な社会、環節的連帯と有機的連帯などの対比を用いて、未開とヨーロッパの社会類型を比較している。デュルケムが生涯にわたって進歩史観を維持しつづけたとはいえないが、とくに初期の『社会分業論』(初版1893)などには、こうした類型論的理解が顕著である。

[※3] ピエール・クラストル、酒井隆史訳『国家をもたぬよう社会は努めてきた-クラストルは語る』洛北出版、2021の「訳者あとがき」を参照。

クラストルは43歳で交通事故死した。

[※4] ピエール・クラストル、渡辺公三訳『国家に抗する社会-政治人類学研究』水声社、1987.

[※5] スコットが、すでに取り上げたグレーバーの再任用不許可についてどう考えていたかは分からない。しかし彼の辛辣なイエール大学批判の文章ならある。消費者視点での大学評価を押し上げるピカピカの校舎とアメリカ大学ランキングを批判した後、スコットはライス元国務長官がイエールの総長に選ばれたらどうなるかを想像している。彼女はイエール大学を品質管理し、その生産性を部局ごとに徹底的に数値化して評価することを目指すだろう。つまり、イエール株式会社の社長というわけだ。スコットは、この想像のイエールの未来にからめて、なぜアメリカでは数値による評価が好まれるかにも言及している。「アメリカのような大衆民主主義は、人間の恣意が入らず客観的で機械的な質の測定に誘惑されやすい」(スコット、清水展他訳『実践 日々のアナキズム-世界に抗う土着の秩序の作り方』岩波書店、2017、p.135)。つまり、アメリカでは伝統に根ざす人格的権威の不在のせいで、人に代わって数値が権威の座についたということだ。

ここでスコットは、教育の質を多面的に数値化して評定しようとする傾向が、馬鹿げた張りぼてのような教育機関を生み出す近未来を描き、それに警鐘を鳴らしている。アメリカの猿真似で数値によるエビデンスが大好きな日本の大学および文部科学省は、イエールを反面教師にするなど思いもよらないだろう。だが、大学の商品化と総長の経営者化、そして教育の質の尺度をデータサイエンスに委ねることが、その推進者が考えるほどいい結果をもたらさないことは、ちょっと自分の頭で考えれば誰にでも分かることだ。

[※6] ジェームズ・C・スコット、佐藤仁他訳『ゾミア――脱国家の世界史』みすず書房、2013、スコット、立木勝訳『反穀物の人類史――国家誕生のディープヒストリー』みすず書房、2019.

[※7] Willem van Schendel, ‘Geographies of Knowing, Geographies of Ignorance: Jumping Scale in Southeast Asia,’ in Sage Journals, Vol.20, Issue 6, 2002. この論文でファン・シェンデルは、チベットを含むかなり広い地域をゾミアとしている。その場合、ブータンやネパールの大部分も含まれる。狭く捉える場合との違いは、ヒマラヤ・チベット山塊を含めるか、東南アジア山塊のみを指すのかである。

[※8] 『反穀物の人類史』p.7.

プロフィール

重田園江(おもだ・そのえ)

明治大学政治経済学部教授。1968年西宮市生まれ。早稲田大学政治経済学部政治学科卒業。日本開発銀行へ入行、退職後、東京大学大学院総合文化研究科相関社会科学専攻博士後期課程単位取得満期退学。2005-07年ケンブリッジ大学客員研究員。2011年、『連帯の哲学Ⅰ――フランス社会連帯主義』で第28回渋沢・クローデル賞受賞。ほかの著書に『フーコーの穴――統計学と統治の現在』(木鐸社、2003年)、『統治の抗争史――フーコー講義1978-79』(勁草書房、2018)、『フーコーの風向き――近代国家の系譜学』(青土社、2020)、『真理の語り手――アーレントとウクライナ戦争』(白水社、2022年)など。