中野京子「異形のものたち――絵画のなかの怪を読む 《人はなぜヘビを嫌い、恐れるのか?(1)》」

画家のイマジネーションの飛翔から生まれ、鑑賞者に長く熱く支持されてきた、名画の中の「異形のものたち」。

大人気「怖い絵」シリーズの作家が、そこに秘められた真実を読む。

※当記事は連載第3回です。第1回から読む方はこちらです。

邪悪の象徴

人間にとって蛇の異質さは格別である。紐状の長い身体。四肢を持たないのに自在に動きまわり、鱗の肌は冷たく、目はさらに冷たい。鳥のように卵から孵化し、昆虫のように脱皮し、二股に分かれた舌で臭いを嗅ぎ、共喰いし、音もなく近づく。上顎と下顎をつなぐ関節を外して、ギョッとするほど大きく口をあけて獲物を丸呑みする。牙には猛毒を有するものもいる。危険さが異様さを倍加させる。

蛇に対する恐怖が先天的なものか後天的なものか、世界各国でさまざまに研究されてきた。それによれば、(異論もあるが)一度も蛇を見たことのない乳児や猿でも怯えるらしい。理由は樹上生活をしていた六五〇〇万年前に遡る。人間の先祖は捕食者から逃げるのに木の上へ上へとのぼっていったが、大型動物が近づけない細い枝の先まで執拗に追ってきたのが蛇、つまりもっとも危険な敵が、蛇だった。その遠い恐怖の記憶が、今に至るも残っているのだという。

蛇のシンボル性は、強烈な存在感を放つものの常として、両極端に割れる。ポジティブな面としては――とぐろを巻く姿から「永遠、悠久」、形が男性器に似ているので「生命力」、脱皮するところから「再生」、毒は薬にもなるため「医療」の、各シンボルとなる。ネガティヴな面としては――人間の天敵ゆえに「死」、哺乳類と全く違う目から「魔力」、異形と危険の組み合わせから「邪悪」、そこから派生して聖書では「サタンの化身」とされる。

蛇を邪悪と見なすならば、蛇が嫌うものは善であり正義となる道理だ。芳香で蛇を近づけない百合の花や、蛇を捕食する猛禽類(とりわけ鷲)が、ヨーロッパ各王家の紋章に使われているのはそのためである。

楽園の蛇

旧約聖書はこう語る。

神は天地創造後、アダムとイヴを創って楽園エデンに住まわせ、特定の樹木の実(後にリンゴとされるようになった)だけは、死ぬから食べるなと固く禁じた。だが人間は見るなと言われれば見るし、するなと言われればするように出来ている。ある日イヴが、その木にからみつく蛇に誘惑された。とても美味しいし、知恵がつくから食べてごらん、と。

確かに美味しい。イヴはその実をアダムにも食べてさせた。すると二人は(知恵がついたため)裸だということに気づき、恥ずかしくて局部をイチジクの葉で隠した。神は禁を破った二人と一匹に怒り心頭。楽園から叩き出して、こう言い渡す。アダムには「一生、額に汗して働け」、イヴには「死ぬほど苦しんで子を産め」、蛇には「これからは全ての動物から嫌われ、地を這って歩め」と――。

かくして人生も蛇生も、自業自得とはいいながら有限となり、辛いものと化す。神の命令に背いたこの行為こそが「原罪」で、アダムとイヴの子孫たる人間は生まれながらに罪を負った存在だ、というのがキリスト教の基本的考えだ。

さて、神の言葉からわかるように、蛇にはかつて肢があった。腹には退化した肢足の痕跡も認められる。とはいっても、十五世紀フランドルの画家ヒューホ・ファン・デル・グース(1440~1482)がここに描いたような「女面蜴体」ということはさすがになかったろう。しかも水かきまで付いているので、トカゲではなく、両生類のイモリ。

(ヒューホ・ファン・デル・グース「The Fall of Man and The Lamentation」、美術史美術館)

グースの独創によるイモリ風の蛇女は、ヘアスタイルが凝っている(くるくる巻き)わりに、表情は凄まじく恨みがましい。画家の同時代人はこの顔から「邪悪」を読み取れたのかもしれない。「水かきをもつ四つ足の、邪悪でおしゃれな蛇女」。この不思議な絵がけっこう人気なのも少しわかる気がする。

イヴは目元が涼やかで古典的な顔立ち。ただまだ肉体の美化表現が完成されておらず、描線になめらかさを欠く。そのため二の腕が筋張り、女らしいふっくら感が乏しく、現代人の目からはどことなく痛々しい。小さな胸と妊婦のような腹も、この時代の「あらまほしき女体」なので文句を言っても仕方がない。デベソに関しても、欧米人はそう気にしないようだ。

アダムはといえば、イヴにもリンゴにも蛇にも視線を向けていない。情けないほど存在感が薄く、これでは女と蛇に太刀打ちできるはずもなかろう。

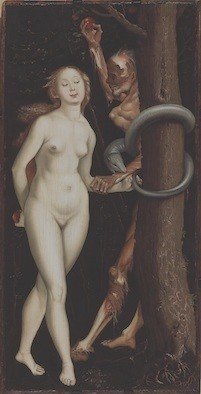

デューラーの弟子ハンス・バルドゥング・グリーン(1484頃~1545)も、『イヴと蛇と死』で妙な蛇を描いている。

(ハンス・バルドゥング・グリーン『イヴと蛇と死』、1510-1515、カナダ国立美術館)

長い髪をなびかせたイヴは、リンゴを持つ右手を後ろに隠し、左手で蛇の尾を軽くつまむ。その彼女の腕を「死」が握り、「死」の手首に蛇が嚙みつく。リンゴの木の下での三者の微妙な関係。

「死」はかなりグロテスクな描写だ。茶色い皮膚はボロ布のごとく破れ、頭蓋骨や手足の骨がところどころ剝き出しになっている。右手は頭上の枝からリンゴをもいだところだ。ということは、これはアダムの変わり果てた姿に違いない。リンゴを手に入れ、生命は有限になった。お前のせいだと言わんばかりに憎しみを込め、アダムはイヴの白い腕を鷲摑みするが、彼女がなんら痛痒を感じていないのは、平然たる顔つきで示される。

イヴには味方もいる。蛇だ。蛇がアダムに嚙みつくのを、うっすら微笑みながら横目で見つめるイヴこそが、人間を堕落させた張本人なのだ。いや、イヴは女そのもの。女こそ蛇、蛇こそ女、というのが、古来、キリスト教徒の男たちの思いであるらしい。本作もその線に沿った作品になっている。

蛇の顔に注目。これでは蛇というより、ネズミか、あるいはイタチ科のフェレットだ。口も大きくは開けられそうにない。首の付け根には曲げたホースのような皺が寄り、目は赤く、耳のようなものまである。鱗もはっきりせず、かなりあやふやな描写。ひょっとして画家は蛇が怖くて、本物をじっくり観察することができなかったのではあるまいか(そんな根性では、女性のことも理解できない?)。

ギリシャ神話の蛇女

ギリシャ神話に登場するラミアという女性がいる。

あまりに異本が多すぎ、伝承は多岐にわたるものの、とりあえずいくつか挙げると――

人魚に似て、上半身が女で下半身が蛇という異形の姿だが、もとは人間だった。ゼウスがその美しいラミアを見初め、二人の間には子が複数生まれる。それを知ったゼウスの妻ヘラが怒り、ラミアを蛇女にしただけでなく、その子たちを皆殺しにした。以来、彼女は他人の子をさらうようになる。さらうだけでなく、喰うようになったともいう。

別の言い伝えではヘラの復讐の仕方が違い、ラミアは女神から眠りを奪われた。それを哀れに思ったゼウスによって、彼女は眼球を自在に取り外すことができるようになる(これは聖書にある「目から鱗」とも関連していよう。なぜなら蛇には瞼がないので眼球も鱗に覆われており、脱皮の際に文字どおり「鱗が落ちる」からだ)。

また、恐ろしい姿に変えられたラミアは、夜に道端にひそんで通りがかった人間を襲い(まさに蛇のやり方だ)、あるいは若者を誘惑し、血を吸ったり、喰ったりしたといわれる。

旅の神ヘルメスが蛇を美少女に変えたというヴァージョンもあり、そこからイギリスの詩人ジョン・キーツがバラードを書いている(結婚式当日、花嫁が蛇体の妖怪とわかった青年が、彼女が消えると同時に命を失う)。

美しい蛇少女にまつわるあれこれをアレンジし、イギリス・アカデミズムの画家ジョン・ウィリアム・ウォーターハウス(1849~1917)が『ラミアと戦士』を描いた。

(ジョン・ウィリアム・ウォーターハウス『ラミアと戦士』、1905年、個人蔵)

甲冑に身を固めた若い戦士が、おそらく戦場で仲間とはぐれて森をさまよい、疲れて座り込み、兜(画面右端)を脱いだところだろう。もしかすると浅い眠りに陥りかけていたかもしれない。ふと気づくと、この世のものとも思えぬ美しい少女が目の前にひざまずいて自分を見上げている。その訴えるような眼差し、やわらかな手の感触。戦士は完全に魅入られ、瞬きさえ忘れてしまう。

少女の薄衣は鱗模様だ。そして――足元に咲く赤や白やピンクの花に紛れて見えにくいが――巨大な蛇の抜け殻が地面から彼女の足元、そして腰にまでゆるやかに巻きついている。ラミアは脱皮したばかりなのだ。蛇の皮を脱ぎ捨て、中から出てきた。

この後、少女は若者を呑み込むのだろうか、呑み込まれる寸前に彼はその正体を知るのだろうか、知ってなお抗わず、恍惚のうちに死ぬのだろうか……。

男にとっては女こそが異形の存在なのかもしれない。昨日までほんの子供だった相手が、まるで脱皮でもしたように突然セクシャルな美を放ち、こちらの動きを固く縛りつけて離さなくなる。蛇の邪淫の魔力に丸呑みされたようなその感覚、けたたましい警報を聞きながら身動きできない恐怖を、男は常に女に対して抱くのかもしれない。

退治される蛇女

ラミアが退治された話は聞かない。

だがギリシャ神話には、英雄ペルセウスに退治された蛇女メドゥーサの話があり、それは――

山奥の洞窟に怪物ゴルゴン三姉妹が棲んでいた(ゴルゴはギリシャ語で「恐ろしい女」の意)。彼女らは牙を持ち、口から舌を突き出した醜貌で、指は鉤爪、髪の毛の一本一本がしゅうしゅうと音たてる蛇という凄まじい姿。さらにその目には、見た者を石へと変える力があった。姉妹のうちメドゥーサだけが不死身でなかったため、ペルセウスに首を刎ねられた。

メドゥーサはかつて美しい女性だったが、海神ポセイドンの求愛を受けたため女神アテナの嫉妬を買って、このような恐ろしい姿に変えられたのだという。

多くの画家がメドゥーサに挑戦している。ルーベンスの傑作がもっとも有名だが(拙著『怖い絵』参照)、ここでは珍しいアメリカ人女性画家の作品を取り上げよう。アリス・パイク・バーニィ(1857~1931)の『メドゥーサ』だ。

(アリス・パイク・バーニィ『メドゥーサ』、1892年、スミソニアン博物館)

舞台化粧の白塗りに、青いスポットライトを浴びせればこうもなろうか。髪の毛が蛇というより、髪に蛇が紛れ込んだという感じが少し残念だが、芝居の一場と考えれば許せよう。

これは観客側、即ちプロメテウス側から見たメドゥーサだ。英雄は怪物と直接目を合わせないように、持っていた盾を鏡代わりに突きつける。メドゥーサは岩場から出てきて、蒼い月光の下で盾に映った自分自身を見てしまい、驚愕し、死の恐怖に凍りつく。ドラマティックな瞬間である。

この直後、彼女は剣で首を刎ねられるわけだが、ころがった首を生々しく描いたのが『メドゥーサの首』。作者は長らくレオナルド・ダ・ヴィンチ(1452~1519)と言われてきたが、二十世紀になって否定され、今はフランドル派の逸名画家(あるいはオットー・マセウス・ファン・スリーク?)とする説が有力だ。しかし見てのとおり、ダ・ヴィンチ説を受け入れたくなる迫力描写である。

(作者不明『メドゥーサの首』、ウフィツィ美術館)

まず蠢く蛇たちの絡み合いがグロテスクだ。メドゥーサの死は彼らの死でもあり、のたうちながら声なき苦痛の叫びを上げている。このメドゥーサは、だがまだ完全には死んでいない。口から白い息が吐き出されているからだ。これが最後の吐息だとしても。

画面には蛇の他に、人間が嫌う小動物も配されている。鼻のあたりにネズミ、画面右上にコウモリ、右下にヒキガエル。醜い同類たちに囲まれ、かつて美女だった怪物は死んでゆく。

髪は女の命という。その大切な女性の髪の毛を蛇に変える、それを最初に思いついた古代人の豊かな、いや、悪意に満ちたイマジネーションに感嘆せざるを得ない。

プロフィール

中野京子(なかの・きょうこ)

作家、独文学者。著書に『「怖い絵」で人間を読む』『印象派で「近代」を読む』『「絶筆」で人間を読む』『美術品でたどる マリー・アントワネットの生涯』、「怖い絵」シリーズ、「名画の謎」シリーズ、『ヴァレンヌ逃亡』、『名画で読み解く ロマノフ家12の物語』『(同)ハプスブルク家12の物語』『(同)ブルボン王朝12の物語』、最新刊に『画家とモデル――宿命の出会い』など多数。2017年に特別監修を務めた「怖い絵」展は、全国で約68万人を動員した。 ※著者ブログ「花つむひとの部屋」はこちら

関連書籍