中野京子「異形のものたち――絵画のなかの怪を読む 《人間以外のものとの合体(2)》」

画家のイマジネーションの飛翔から生まれ、鑑賞者に長く熱く支持されてきた、名画の中の「異形のものたち」。

大人気「怖い絵」シリーズの作家が、そこに秘められた真実を読む。

※当記事は連載第2回です。第1回から読む方はこちらです。

半人半馬、人面豚

太古の昔、人間は野生馬を狩っていた。食料として、また皮を得るために。やがて家畜化し、ある時、誰かが――歴史を変えた冒険家と言えよう――乗りこなせることに気づく。この画期的発見により、馬は生きたオートバイとなる。重装備で遠くまで猛スピードで駈け、定住農耕民族から容易に富を奪えるようになった。戦場でも目覚ましい働きをし、二十世紀初頭に戦車や装甲車があらわれるまで、戦士の乗り物として重要な役割を担い続けた。

半人半馬のケンタウロスがギリシャ神話に登場したのも、馬を知らない、あるいは乗馬を知らない地中海沿岸の人々が、人馬一体となって牛を追う粗暴なテッサリア人を見て驚いたからという。ちなみに十五世紀メキシコのアステカ帝国(当時は馬がいなかった)の民も、馬上の征服者スペイン人の一軍を初めて見て、半人半獣の、しかも自在に人となったり獣となったり、身を二つに割れる怪物、と思いこんだと伝えられている。

ホメロスはケンタウロスを、野獣と呼んだ。人と獣の混交、即ち人間以前なので理性も文化もなく本能のままに生き、粗野粗暴、好色で大酒飲み、というのが一般的なケンタウロス観なのだ。多くの画家が描いてきたのも、殴りあい、女性をさらい、酔って暴れるケンタウロスの姿だった。

ルネサンスを代表する一人、サンドロ・ボッティチェリの「ミネルヴァとケンタウロス」を見てみよう。メディチ家の主ロレンツォがナポリ王と和平を結んだ記念に描かれた作品(背景はナポリ湾)。

(サンドロ・ボッティチェリ「ミネルヴァとケンタウロス」、1482-83年頃、ウフィツィ美術館)

知恵と芸術と戦の女神ミネルヴァ(=アテナ)は、自らの聖木たるオリーブ(勝利をあらわす)の葉冠をかぶり、またその蔓を上半身と腕に巻き、左手で巨大な矛槍、右手でケンタウロスの前髪をつかむ。髭面に長髪のこの半人半獣は、弓で何かを射ようとしたところを見つかったようだ。力の源泉たる前髪をこんなふうに女神に鷲づかみされては逃げることもできず、痛みに顔をしかめる。

本作のテーマは明らかで、「理性が獣性を屈服させた瞬間」。ただし裏の意味もあり、それは「ロレンツォ・デ・メディチ礼讃」だ。彼の「理性」的外交手腕によって、フィレンツェは「野蛮な」ナポリ王に勝利したと、あからさまではないものの、わかる者にはわかるように示される。

どこでわかるか?

ミネルヴァの薄衣を点々と彩る三角模様が証拠だ。よく見るとそれは三つのダイヤの指輪から成っており、このマークこそロレンツォの個人紋章なのだ。ミネルヴァ、即ちロレンツォが、ケンタウロス、即ちナポリ王の前髪をつかんだ――神話画に託して現実の政治を表現した、芸術作品によくある作例である。

ボッティチェリと同時代人で同じフィレンツェ人でもあったピエロ・デ・コジモも、数多くケンタウロスを描いている。だが「森の火事」に見られるのは人面獣だ。

(ピエロ・デ・コジモ「森の火事」、アシュモレアン美術館蔵)

画面中央の森でさかんに火が燃えている。黒煙が樹上より高くのぼり、鳥たちが大空へ逃げてゆく。飛べるものはいいが、地上に縛りつけられている動物や人間は、逃げまどうしかない。牛、熊、豚、ライオンなど、家畜も野獣も一目散、と言いたいところだが、なぜか緊迫感のない描写ではある。

画面中央左寄りに変なものがいる。こちらを見ているので、すぐ気づく。映画や舞台でも、演じているはずの役者が突然観客を見据えて話しかけてくると、その異化効果は絶大だ。見られたので見返すと、なんとこれは人面豚である。こめかみから顎にかけてふさふさした髭なんぞを生やしている。左隣の鹿に目をやれば、これまた人面鹿だ。横を向いている。やはり髭面。

二体ともこの髭の様子では、もしや人間側の親が同じなのでは。つまりこれは獣姦をあらわしているのでは……?

狩猟民族だったヨーロッパでは、獣姦に関する法律をもつ国が多い(日本には無い。ただし獣姦自体が全く無いという意味ではない)。つい数年前には、デンマークで新たに禁止法案が通ったが、理由は動物愛護のためばかりではなく、(驚いたことに)罰則がないのをいいことに獣姦目的で他国から訪れる人間が多かったからとのこと。

それを鑑みると、中世ヨーロッパでは現代よりずっと獣姦事例は多かったに違いない。当時の動物裁判では、人間の相手をしたとの廉で動物にまで有罪判決が下された記録もある(拙著『もっと知りたい「怖い絵」展』参照)。近世に入ってもまだ科学が十分発達しておらず、双子ができるのは女性が二人の男性と同時に交わったせいだとか、多毛症の人たちは獣姦によって生まれたなどと、偏見の眼差しに耐えねばならなかった。「森の火事」が制作された初期ルネサンス時代なら、獣姦によって生まれた人面獣が森の奥深くに棲息していて、山火事のような非常事態に里へ下りてくると、本気で信じる人も少なくなかったろう。

日本で一時流行した人面魚とは違い、本作に登場する人面獣が単なる造形上の面白さだけで描かれたとはとうてい思えない所以だ。

上下、逆

人間と非人間の合体は、顔や上半身が人間というのがほとんどだが、逆もある。ギリシャ神話中のミノタウロスで、これは牛頭人身。

親子三代にわたる、牡牛にまつわる物語は――

テュロスの王女エウロパを見初めたゼウスが、真っ白な美しい牡牛に化けて海岸にいる彼女に近づいた。エウロパが牡牛の背に乗ると、牡牛はたちまち彼女をさらって海を渡り、一帯を経めぐった(エウロパ〈Europa〉が周ったところがヨーロッパ〈Europe〉とされる)。

最後に牡牛はクレタ島に到着し、エウロパとの間に男児をもうけた。その子はクレタ島のミノス王となり、海神ポセイドンに祈って手に入れた牡牛を祀る。するとミノス王の妃パシパエがこの牡牛に欲情し、密かに交わった(ここでも獣姦だ)。生まれたのは頭が牛のミノタウロスだった。

ミノス王は不義の子ミノタウロスの獣性と醜悪を憎み、ラビリンス(世界最古のクノッソス迷宮)を造って閉じ込め、おとなしくさせるために多くの少年少女をいけにえとして与えた(牛は草食なので食用ではない)。やがてミノタウロスはギリシャの英雄テセウスに退治される。

――たいていの現代日本人が連想する牛は、おとなしい役牛や乳牛としての和牛だが、古代ギリシャでは野生のオーロックスだった。すでに家畜化され、いちおう牛とは呼ばれたものの、なおまだ野生を残し、今よりずっと巨躯で気性も荒く、生命力と男性性の強さを象徴していた(だからエウロパもパシパエも魅了されたのだ)。

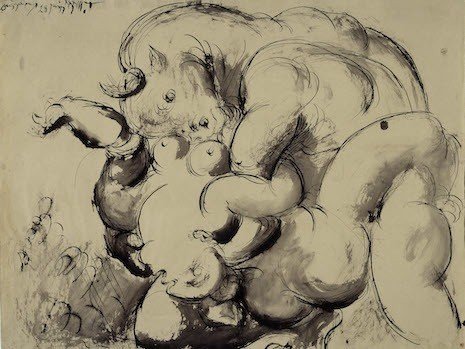

古代クレタでは、牡牛を飛び越える舞踊があったが、スペインの闘牛と同じく、それは強大な野生に対する人間の優越性を示す儀式でもあった。絵画表現においても、半人ミノタウロスは人間に恐怖を与える存在として描かれることが多い。特にピカソは晩年に、スケッチを含む数十点のミノタウロスを制作しているが、驚くばかりポルノティックで暴力性残虐性にまみれ、レイプ犯としての怪物の側面を強調している。

愛人を次々替え、さんざん泣かせてきたピカソは、老いて力の減退を感じるようになり、ミノタウロスを描くことで自らを奮い立たせようとしたのだろうか、それとも己をこの怪物に擬して画面上でここぞとばかり自己嫌悪を表明しているのか。天才の心の闇は深い。

一方、ヴィクトリア朝時代の画家ジョージ・フレデリック・ワッツ作品は、ラビリンスから出ることのできないミノタウロスが遠くを眺める図だ。筋骨隆々の男の肉体に、重そうな牛の頭部を無理やりかぶされたような姿で、尾骶骨からは長い尾まで伸びる。異形に生まれたばかりに自由を奪われた怪物の、そこはかとない哀愁が漂ってくるではないか。

(ジョージ・フレデリック・ワッツ「ミノタウロス」、1885年)

ここでミノタウロスの左手に注目。無造作に拳で握りつぶしているのは、か弱い小鳥だ。苦しげに口をあけ、すでに事切れている。これはミノタウロスのいけにえとなり、弄ばれて死んでいった少年少女たちを象徴していよう。怪物はやはり怪物だった。ラビリンスを出れば、犠牲者はもっと増えるだろう。その強さに畏怖し、その境遇にいささか憐れを催したとしても、人間としてはやはり退治するより他ないのだった。

実は日本にも牛と人の合体例がある。「くだん」がそれだ。漢字は「件」で、文字どおり「ニンベン(人偏)」に「牛」と書く。漢字からして合体している。

ギリシャ神話とは何の関係もなく、また最初の目撃例は安政二年(一七〇五年)というからずいぶん新しく、都市伝説の類と言えなくもない。天保七年(一八三六年)の江戸の瓦版には女頭牛身の図が載っている。後にはミノタウロスのように牛頭人身の図も出回った。ただしその場合も女身ゆえか、獣性や暴力とは無縁である。

(「くだん」作者不明、1836年)

さまざまな伝承があるが、一般的に「くだん」は凶事を告げる者ととらえられている。ある時どこからか現れ、天変地異や疫病などを予告するという。災害の多い日本ならではの怪物だ。だがなぜ牛なのか? のっそりしたおとなしい大型草食動物が凶事を語りだすというシチュエーションに、人は意外性を感じるからだろうか。

異形の人面

最後はジュゼッペ・アルチンボルド。この綺想のイタリア人画家はハプスブルク家の変人皇帝ルドルフ二世に仕え、さまざまな物を組み合わせた肖像画を描いた。肖像というからには人間の姿なのだが、人間と何かの合体というよりは、何かがたくさん集まって異形の人面ができあがったというほうが正解か。

目鼻や髪の毛などすべてを花や果物で構成したルドルフ二世像、書物をはじめとした図書関係の物品を組み合わせた「司書」、無数の花で構成した春夏秋冬それぞれの「季節人間」など、当時の人々に与えたインパクトは相当なものであったろう。模倣者もおおぜい出している。日本人は浮世絵の寄せ絵を知っているため、リアルな描写には感心しても発想自体にはそれほど驚かないかもしれない。

そんな中、「水」はそのグロテスクさで群を抜き、今でも十分人目を惹き、たじろがせる。水の生きものはやはり地上のものとの異質さが際立つ。生臭い水がぽたぽた垂れてきそうだ。頬はエイ、耳は貝、眉は小エビ、口は鮫、首は海ヘビなど、地中海で獲れるもので構成してあるという。

(ジュゼッペ・アルチンボルト「水」、1556年、美術史美術館)

しかしこれは、水の生きものを組み合わせて顔にしたというより、ふつうの人間の顔に水の生きものたちが取りついて離れなくなったという感じだ。ハリウッド映画『エイリアン』(リドリー・スコット監督)で、卵からかえったエイリアンの幼生(カニに似ていた)がぴゅっと飛び出て近くにいた人間の顔にはりつき、すっかり覆ってしまったシーンを思い出させる。

間違いなくミノタウロスより怖い。

プロフィール

中野京子(なかの・きょうこ)

作家、独文学者。著書に『「怖い絵」で人間を読む』『印象派で「近代」を読む』『「絶筆」で人間を読む』『美術品でたどる マリー・アントワネットの生涯』、「怖い絵」シリーズ、「名画の謎」シリーズ、『ヴァレンヌ逃亡』、『名画で読み解く ロマノフ家12の物語』『(同)ハプスブルク家12の物語』『(同)ブルボン王朝12の物語』、最新刊に『画家とモデル――宿命の出会い』など多数。2017年に特別監修を務めた「怖い絵」展は、全国で約68万人を動員した。 ※著者ブログ「花つむひとの部屋」はこちら

関連書籍