中野京子「異形のものたち――絵画のなかの怪を読む 《古今東西、世にも奇妙なキメラたち(2)》」

画家のイマジネーションの飛翔から生まれ、鑑賞者に長く熱く支持されてきた、名画の中の「異形のものたち」。

大人気「怖い絵」シリーズの作家が、そこに秘められた真実を読む。

※当記事は連載第6回です。第1回から読む方はこちらです。

実在の動物を継ぎはぎして創り出した異形の生きものは、ほとんどが退治されるべき存在、つまり神(族)や人間にとっての敵、ネガティヴなイメージだったが、中にはそうでない事例もある。いくつか見てゆこう。

いるのにいない、いないのにいる

動物の雄というのは、実にもって余計なものというべきか、実用性のさほどないものを、体のどこかに誇らしくくっつけていることが多い。孔雀の羽しかり、アジアゾウの牙しかり、ライオンのたてがみやマンドリルの顔の極彩色しかり。

そうした派手な例に比べ、人間の雄は――ふさふさした美しい毛並みもなければ奇抜な模様もなく―-敢えて言えば、ぱっとしない。人間の雄は心の奥でこう考えているのではないか、人間の雌にはない猛禽類の翼や立派な枝ぶりの角、鋭い牙や竜の尾なんぞが欲しかった、と。「あらかじめ失われた」それらもろもろを補うため、男は想像の世界で合体クリーチャーを作って悦に入っているのでは……(女の勘繰り?)。

それはさておき。

北極海にのみ棲息するイッカクという哺乳動物がいる。イルカに似ているが、クジラ目イッカク科の小型ハクジラで、最大で五メートルくらいの大きさになるという。イッカクは「一角」、即ち雄の頭に角があるように見えるためこう呼ばれるが、実際には角ならぬ、上顎の門歯。それが一本だけ(稀に二本)前方に伸びてしまったのだ。最長で三メートルというから、体長より長くなる場合もあろう。

角にしか見えないその長い歯は象牙質で、左ネジ方向の螺旋状(左巻き)になっており、用途は不明(雄同志の戦いで使う、ないし単に見せびらかして脅す、などの説あり)。本人の用途は不明でも、人間側の用途は粉末にしての解毒剤、また中が空洞なので杯として使われた。中世以降のヨーロッパでは、ユニコーン(=一角獣)の角と称して高値で売買されたので、グリーンランドの猟師たちが大儲けした由。

イッカクの棲む海域はヨーロッパ人にとって北の果ての未開地だったから、「奇妙な長い角を持つ海獣」の存在はほとんど知られていなかった。見聞した者の証言があってなお十九世紀まで、イッカクは伝説上の生きものと見做されていた。

一方、ユニコーン(uni=一つ、corn=角)の実在は、誰も見たことがないにもかかわらず、古代からずっと信じられ続けた。十七世紀に入ろうかという頃ようやく科学者たちから疑義が呈され、それでもさらに一世紀以上、信じる者が絶えなかったのだから驚きだ。

いるのにいない、いないのにいる――人がいかに信じたいことしか信じないか、よくわかる。

処女とユニコーン

ユニコーンはインド、ないしエチオピアに棲むと言われた。外見は古代ギリシャの歴史家クテシアスによると――当時の彫像がそうであったように――きわめてカラフルだ。胴体は野生の白いロバだが、頭部は赤く、目はブルー。額に生えた角は、基底部は白いが中央部は黒く、先端は鮮血のように赤い。

それから五〇〇年ほど経ち、古代ローマの博物学者プリニウスが語るユニコーン像は、頭が鹿、胴体は馬、尾はイノシシ、足はゾウ、角は黒く、長さ一メートル以上だという。ずいぶん変化したものだ。

中世以降はさらに変化し、体は白馬、山羊のような顎鬚、牛のような偶蹄(馬なら奇蹄のはず)、知性を示す額には螺旋状の長い角一本と、ほぼ定型化してゆく。おまけに別の要素も加わった。この獣の角には不思議な力があり、水や毒を浄化するというのだ。そうなるとユニコーンは聖獣に近くなり、角が王侯貴族の垂涎の的となるのは必然だ。毒殺に怯える権力者は酒杯として用い、珍品コレクターたちは自らのクンストカンマー(驚異の部屋)を充実させるため競って買い求めた。イッカクの門歯とも知らないで……。

角はそうそう入手できなかった。なぜならユニコーンは群れることがなく、単体で森の奥深くにひっそり棲んでいる上、見つけても気が荒いし足が速く、めったに捕まらないのだ。ところが誰言うともなくこんな噂が拡がる。ユニコーンの弱点は、(なぜか人間の)処女に対してだけ従順でおとなしくなってしまうことだ、と。

現代人には実に噓くさい話だが、これまた広く信じられたのは「処女=純潔」の魔術的力への信仰からくる。イエスはむろんのこと、ペルセウス、アレクサンドロス大王、チンギス・ハーン、老子なども処女から生まれたと伝えられてきた。

バロック時代のイタリア人画家ドメニキーノ(=ドメニコ・ザンペーリ、1581~1641)が、『処女と一角獣』を描いている。

(ドメニキーノ『処女と一角獣』、1602年頃)

森というより穏やかな草原に、素朴な田舎の少女が大樹の根元に座り、仔馬ほどの小ぶりなユニコーンを抱いている。顎鬚のせいで奇妙な顔のユニコーンは、前脚を少女の膝に乗せ、すっかり甘えきった様子だ。

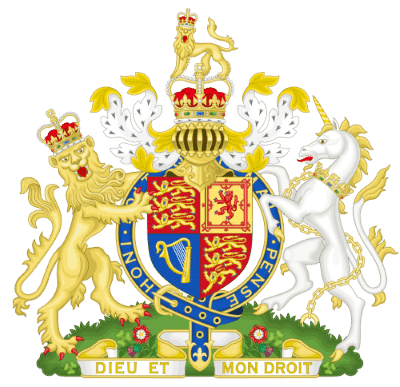

本作はファルネーゼ宮の壁にフレスコ画で描かれたもの。名門ファルネーゼ家の紋章がこのユニコーンなのだった。ちなみにイギリスの国章も、ライオンと髭ユニコーンが盾を支える図となっている。

さて、おとなしくなったユニコーンのこの後の運命を明かすのが、十二世紀末ロチェスター寓話本のイラストだ(逸名の画家)。

(大英図書館)

帽子付きチェーンメール(鎖帷子)と盾で身を固めた兵士がユニコーンの背後から近づき、槍で一刺しするシーン。オールヌードの処女は囮だったのだ。ユニコーンを捕まえる手段はこれしかなかった。現代風に言えばハニートラップ。しかしこうした伝説が語り継がれるということは、英雄がしばしば色を好み、女難にあいやすい現実をほのめかしていよう。つまり、やむを得ない、だって男だもの、と肯定されているのではないか。

この話にはおまけもついていて、囮が実際には非処女だった場合、怒ったユニコーンに喰われるという。

最後にユニコーンの象徴性だが、初期にはもちろん長い角は男根以外の何ものでもなかった。やがて処女の存在が強調されると聖母マリアとイエスに結びつけられ、さらには孤独な生活ぶりから修道僧の暗喩となる。高貴な存在であるところからは絶対君主制を示すとも言われたし、人間に馴化しないため性悪というのまで、多種多様だ。

鳥の王と獣の王を足す

ユニコーンと同じく、インドかエチオピアに棲むとされたのがグリフィン(グリフォン)だ。語源はギリシャ語で「湾曲した嘴」。鷲の頭部と翼と鉤爪、そしてライオンの胴体と後ろ脚の合体だ。最強である。なぜならそれぞれ空と大地の支配者なのだから。

グリフィン発祥地は古代オリエントで、金鉱の見張り番とされた。ギリシャへ渡ってもそれは変わらず、黄金の発見者かつ守り役として知られる。黄金は「知識」をも象徴するので、鳥の王と獣の王が一体となって財と知を護るとなれば、縁起のよいこと、この上もない。人間界の支配階級が、紋章や工芸品のモチーフにグリフィンを用いたのは当然であろう。

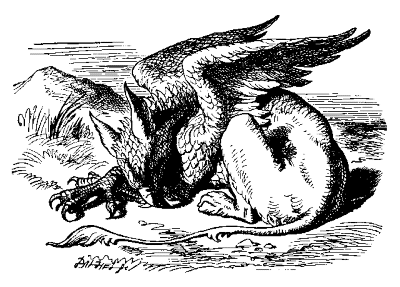

『不思議の国のアリス』(ルイス・キャロル作)の挿絵で有名なイギリスのイラストレーター、ジョン・テニエル(1820~1914)が描いたグリフィンが、これ。

空を飛翔している図なら勇壮なはずなのに、こうして座し、上半身をひねったポーズだとそうとう気色が悪い。そもそもカラス程度ですら、徒手空拳の人間が向き合うと勝てる気がしないのに、その数倍も迫力ある鷲が、こんな物凄い鉤爪を持ち、なおかつ下半身がライオンだと……あれ? ライオンである必要があるのかしらん。

鷲というのはそれだけで完璧なフォルムである。大地を蹴って走る必要はない。ハイスピードの低空飛行だってできるのだから。何ゆえに下半身を重くする必要があるのだろうか。

ライオンもそうだ。雄ライオンもまた完璧なフォルムで、あれ以上何を付け足す必要があろう。しかも雄ライオンの迫力の源は上半身、もっと言えばあのたてがみに飾られた大きな顔面にある。それが欠けるとすぐにはライオンと認識できない。

もしかするとこのグリフィンも、合成失敗例なのではないか。それが証拠に、グリフィンのエピソードはきわめて少ない。しかも(これではだめだと思ったのか)中世の詩人たちが新たなクリーチャーを創っている。それがグリフィンと雌馬の間に生まれたヒッポグリフだ。鷲の上半身だが、下半身は母親に似て馬。そしていかにも神話風の物語に登場する。

とはいえ、その物語はペルセウスとアンドロメダ(第4回参照)にそっくりなのだ。つまり――

王女アンジェリカが海の怪物の生贄にされるため岸に鎖でつながれていたところ、異教の英雄ルッジェーロがヒッポグリフに跨って飛んできて、彼女を救った。

フランス新古典主義の画家ドミニク・アングル(1780~1867)が『アンジェリカを救うルッジェーロ』でヒッポグリフを描いた。

(ドミニク・アングル『アンジェリカを救うルッジェーロ』1817~1819年頃、ルーヴル美術館)

これだと頭部が鷲で、下半身が馬だということがわかりにくい。メインは美しい女性ヌードの鑑賞にあるからだろうか。

ペルセウスの天馬ペガサスと、グリフィンの仔ヒッポグリフ。あなたはどちらに乗りたいですか?

プロフィール

中野京子(なかの・きょうこ)

作家、独文学者。著書に『「怖い絵」で人間を読む』『印象派で「近代」を読む』『「絶筆」で人間を読む』『美術品でたどる マリー・アントワネットの生涯』、「怖い絵」シリーズ、「名画の謎」シリーズ、『ヴァレンヌ逃亡』、『名画で読み解く ロマノフ家12の物語』『(同)ハプスブルク家12の物語』『(同)ブルボン王朝12の物語』、最新刊に『画家とモデル――宿命の出会い』など多数。2017年に特別監修を務めた「怖い絵」展は、全国で約68万人を動員した。 ※著者ブログ「花つむひとの部屋」はこちら

関連書籍