中野京子「異形のものたち――絵画のなかの怪を読む 《妖精、魔物、魑魅魍魎(1)》」

画家のイマジネーションの飛翔から生まれ、鑑賞者に長く熱く支持されてきた、名画の中の「異形のものたち」。

大人気「怖い絵」シリーズの作家が、そこに秘められた真実を読む。

※当記事は連載第11回です。第1回から読む方はこちらです。

小さきものたち

人間の居住空間から離れた森や洞穴や水辺に、人間でも神でもない「小さきものたち」がひっそり暮らしている。自然の化身ともいえるそうした精霊、妖精、小人(侏儒)、小鬼といった存在を伝える神話や民間伝承は、世界中で枚挙にいとまがない。

小人(英語でドワーフdwarf)は、アイルランドのレプラホーン、ドイツのコーボルト、スカンジナビアにおけるトロールなどがよく知られている。道産子の筆者にとっては、小人と言えばアイヌ神話のコロポックル(フキの葉の下に棲んでいる絵をたくさん見て、幼いころは本気で信じていた)。

一般に小人は知恵者で善悪両面を持ち、シンボル的には鉱山に関係し、秘宝の守り手とされる。また一説には――巨人と同じく――古い世界秩序の体現者であり、かつて人間に追い払われた記憶から人間界を避けるのだという。

グリム童話『白雪姫』に登場する「七人のこびと」のモデルは、グノーム(=ノーム)。十六世紀の錬金術師パラケルススが命名した「土の精」で、ギリシャ語の「認識・知識」を語源とする(キリスト教から異端視されたグノーシス主義も同じ語源)。グノームは醜い老人の顔をし、地中の金銀のありかを知り、働き者で且(か)つ鉱山労働者を守護するという。

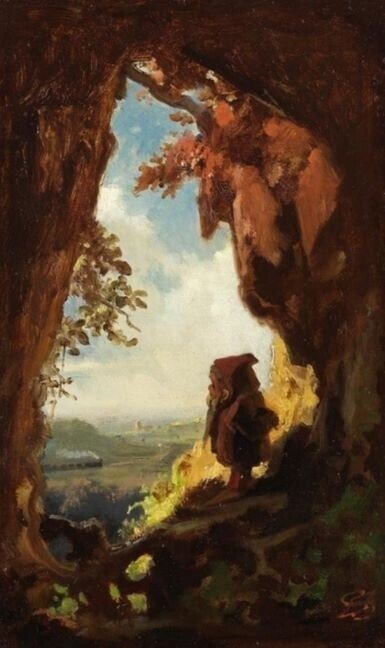

ドイツ人画家カール・シュピッツヴェーク(1808~1885)が描く『グノーム』がこちら。

カール・シュピッツヴェーク『グノーム』(1848年頃、私蔵)

グノームがひとり、洞穴の入り口に立つ。両手を後ろにまわした老人風の仕草と、短すぎる脚のアンバランス。灰色の長いヒゲ、赤い帽子、中世に流行した尖り靴。彼が見つめているのは、眼下に白い煙を吐きながら爆走する「鉄の馬」、即ち蒸気機関車。産業革命の象徴的存在だ。

時代はめまぐるしく変わってゆき、もしかするとグノームのいる洞穴にも鉄路が通り、トンネル化されるかもしれない。そうなると彼が何世紀も守ってきた地中の宝はどうなるのだろう。それどころかグノーム自身、この先も生き残れるのか。

産業革命の時代は、小さきものたちの居場所がどんどん削られた時代でもある。その一方――いわば科学技術発展への不安と反動から――特にヴィクトリア朝のイギリスで降霊術や妖精画が全盛となった。

チャールズ・シムズ(1873~1928)もよく小さきものたちを描いた一人だ。これは「怖い絵」展出品作でもある『そして妖精たちは服を持って逃げた』。

(チャールズ・シムズ『そして妖精たちは服を持って逃げた』、1918-1919年頃、リーズ美術館蔵)

母親と幼い息子が野原で日向ぼっこをしていると、小妖精たちが現れ、しばらくいっしょに戯れたのだろう。だからタイトル冒頭に「そして(=それから)」の言葉が入っている。妖精たちは人間とひとときを過ごし、それから男の子の服を持ちさった(画面左下に七、八人の妖精が見える)。

この絵にはどこか不穏さが漂う。イギリスはもともと幽霊も妖精も信じる(あるいは信じたがる)お国柄だから、妖精が日常の中に入り込んでいるのは不思議でも何でもない。しかし子供の無表情、本気で服を取り返そうとしない母親、背後の森の闇が、画面を幸福感や明るさと無縁なものにしている。

シムズが画家として昇り調子の時期、第一次世界大戦が勃発した。まだ十代の息子は義勇兵となり、戦死。シムズも従軍画家として戦線へ投入され、トラウマを抱えて帰郷した。本作を描きあげたのは、帰郷年ないしその翌年である。ということは、絵の中の親子がシムズの妻子であり、妖精は悪い妖精で、彼らが盗み去ったのは息子の服ではなく命だった、と想像する人々がいても当然だろう。

この後シムズの画風は次第に暴力的となり、同時に神経も蝕まれ、購買者はいなくなって、ついには川へ身を投げた。

絵画から生まれたヒット曲

ロックバンド「クイーン」のファンなら、「フェアリー・フェラーの神技」を知らない人はいないだろう。タタタタ、タタタタという時計の秒針を想起させるリズミカルなドラムで始まり、歌詞は――今夜は新月。妖精たちが集まってくる。フェアリー・フェラー(妖精の樵(きこり))が斧で木の実を割る神技的一撃を見物するためだ、云々。

これはボーカルの故フレディ・マ-キュリーがテイト美術館でイギリス人画家リチャード・ダッド(1817~1886)の細密きわまる『お伽の樵の入神の一撃』にインスピレーションを受け、作詞作曲したもの(絵画も楽曲も原題は同じ「The Fairy Feller’s Master-Stroke」なのに、訳者が違うため異なるタイトルになった)。

(リチャード・ダッド『お伽の樵の入神の一撃』、1855-64年頃、テイト美術館蔵)

54×40cmほどの小型画面に――昆虫の翅(はね)を背につけたり、つけなかったりの――さまざまな妖精たちが数え切れないほどひしめきあう。じっと見つめていると、自分が巨人と化したかのように思えてくる。これほどの粘着的、偏執的な描き込みぶりは、画家が異界を見たからだろうか? そう、たぶん見たのだ。

恵まれた環境に育ったダッドだが、エジプト旅行を一つのきっかけとして、オシリス(エジプト神話における冥界の神)の命令で悪魔を殺さねばならぬと思い込む。心配した父が療養させようとしたが、それが裏目にでて、ダッドは父を刺殺し、フランスへ逃亡。その途上、乗合馬車の相客も殺そうとして捕まった。二十六歳の時だ。精神疾患ゆえ殺人罪には問われず、亡くなるまでの四十年以上、病院に隔離されることになる。時々暴れたらしいが、おおむね絵を描いて過ごしたという。

代表作『お伽の樵の入神の一撃』は、手がけてから八、九年経っても描き終えることができず、そのうち別の病院へ移されたため、見てのとおり未完で終わった。画面には典型的な空間恐怖の一症状(隙間を埋めずにいられない強迫神経症)があらわれている、との説あり。

教養人ダッドは登場人物をシェークスピアやケルト神話やマザーグースなどから引用し、自ら解説も残した。それによってこの絵の物語性、つまりここに繰り広げられているのは、樵が固い木の実を一撃で割るという大イベントに、おおぜいの妖精たちが参加し、多彩な反応を見せている姿なのだ、とわかる。

思わぬ箇所に思わぬ人物、また彼らよりさらに小さきものたちが花や葉の陰に隠れている。画面中央、ヒーローの樵が斧をふるう、そのすぐ上方に首のない者たち(=肩に頭部をのせている)、さらにその上に金色の三重冠をかぶった白髭の「魔法使い」。彼の大きく伸ばした左腕の上方で、あまりに小さくて見過ごしてしまいそうな妖精たち(スペインの踊り子風)が行列をなし、さらにその上にはオベロンとティターニア(『真夏の夜の夢』の登場人物。ともに王冠をかぶる)。

他にトンボのトランペット奏者、トンスラ(頭頂部を輪状に剃った髪型)の修道士、妖精の女王マブなどもいるが、見つけられるだろうか? 妖精はふつうの人間の目には見えないというから、ダッドは我々の目を試しているのかもしれない。

魔女の集会

妖精が集会をするように、魔女もまた特別の日に特別の場所(山頂、荒野、森、十字路など)に集まって夜宴を催す。それをサバト(Sabbat)という。

スペインを代表する画家フランシスコ・デ・ゴヤ(1746~1828)の二作品を比べてみよう。まずは五十一歳ころの『サバト』。

(フランシスコ・デ・ゴヤ『サバト』、1797~98年頃、ラサロ・ガルディアーノ美術館蔵)

サバトは悪魔が催し、魔女は箒(ほうき)や動物に跨って飛んでくる。夜宴は悪魔崇拝の場であり、魔女は悪魔の尻にキスし、踊り狂い、乱交し、悪事を話しあい、攫ってきた幼児を生贄(いけにえ)にする。

悪魔はここでは牡山羊の姿をとることが多いが、それは牡山羊が旺盛な精力をもつと信じられ(北欧神話では雷神トールの車を引いた)、性を抑圧するキリスト教文化において悪しきものの象徴になったからだ。善なる羊と対比された牡山羊は、快楽を追い求める悪しきものとして、また悪魔の化身として、最後の審判後の地獄行きが確定している。ちなみにサバトももとは太古の豊穣の儀式だった。それがキリスト教によって魔女の夜会へと捻じ曲げられた。多神教から一神教への変換の過程で、古代の神々はこうして矮小化され、悪魔化されてきた。

閑話休題。

ゴヤの牡山羊は、湾曲した巨大な角にオークの葉冠をかぶり、老魔女に囲まれている。幼い子らが哀れな犠牲者だ。左端に死んで横たわる子、中央で後ろ向きの魔女のストールの下から小さな足をのぞかせる子、右側では二人の魔女がそれぞれ痩せこけた子と肉付きのいい子を悪魔に差し出している。悪魔は太った子に腕を伸ばす。

堀田善衛は評伝『ゴヤ』でこの絵について曰く、「鬼気迫るというほどのものではない。(中略)けれどもそこに描かれた魔女たちの、その表情の愚鈍、無智、蒙昧さ加減は(中略)やはり肌に粟を生じさせる」。

無智蒙昧の顔というものも、ひょっとして異形と呼べるものなのか……。

『サバト』から四半世紀以上たち、七十代半ばのゴヤは別宅「聾(ろう)の家」の壁に十四点の絵を残し(「黒い絵」シリーズ)、フランスへ亡命した。

有名な『我が子を食らうサトゥルヌス』のすぐそばに描かれたのが、『魔女の夜宴』。

(フランシスコ・デ・ゴヤ『魔女の夜宴』、1821-3年、プラド美術館)

同じ牡山羊と醜い魔女たちの集会とはいえ、前作と異なり、主人公は悪魔の化身の牡山羊ではなく、目を異様に光らせた魔女たちの方だ。荒い、素早いタッチで造型したそれらは、人間になる前の顔というか、人間であることをやめた顔と言うべきか、いずれにせよ画家の絶望の深さと怒りが込められているようだ。

『サバト』から『魔女の夜宴』までの間にゴヤが体験したのは、かつて愛したアルバ公爵夫人の急逝(王妃が毒殺したとの噂あり)、ナポレオン軍のスペイン侵略、王家の亡命、『裸のマハ』を描いたことを知られ、危うく異端審問にかけられそうになる(スペインでは裸体画は禁止)。反ナポレオンのゲリラ戦、マドリード大飢饉、妻の死去、ナポレオン軍追放、前王の王太子による王政復古、その新王の暗愚政治。

聾のゴヤは完全な無音の中で、全身を眼と化して絵筆を動かし続けた。無能な王やフランス傀儡の王の肖像、数多の残酷な戦争の惨禍、あまりに愚かなスペインそのものを、黙々と描き続けた上での「黒い絵」シリーズだった。

プロフィール

中野京子(なかの・きょうこ)

作家、独文学者。著書に『「怖い絵」で人間を読む』『印象派で「近代」を読む』『「絶筆」で人間を読む』『美術品でたどる マリー・アントワネットの生涯』、「怖い絵」シリーズ、「名画の謎」シリーズ、『ヴァレンヌ逃亡』、『名画で読み解く ロマノフ家12の物語』『(同)ハプスブルク家12の物語』『(同)ブルボン王朝12の物語』、最新刊に『画家とモデル――宿命の出会い』など多数。2017年に特別監修を務めた「怖い絵」展は、全国で約68万人を動員した。 ※著者ブログ「花つむひとの部屋」はこちら

関連書籍