「NHK出版新書を探せ!」第6回 近代の「民衆暴力」から何を学ぶか?――藤野裕子さん(歴史学者)の場合〔前編〕

突然ですが、新書と言えばどのレーベルが真っ先に思い浮かびますか? 老舗の新書レーベルにはまだ敵わなくても、もっとうちの新書を知ってほしい! というわけで、この連載では今を時めく気鋭の研究者の研究室に伺って、その本棚にある(かもしれない)当社新書の感想とともに、先生たちの研究テーマや現在考えていることなどをじっくりと伺います。コーディネーターは当社新書『試験に出る哲学』の著者・斎藤哲也さんです。

※第1回から読む方はこちらです。

<今回はこの人!>

藤野裕子(ふじの・ゆうこ)

1976年生まれ。東京女子大学現代教養学部准教授。早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学。博士(文学)。著書『都市と暴動の民衆史 東京・1905-1923年』(有志舎、第42回藤田賞受賞)『民衆暴力――一揆・暴動・虐殺の日本近代』(中公新書)、共著に『震災・核災害の時代と歴史学』(青木書店)、『歴史学のアクチュアリティ』(東京大学出版会)、『公正から問う近代日本史』(吉田書店)などがある。

民衆史の入口は「学習まんが 少年少女日本の歴史」

――藤野さんは、2015年に博士論文を再構成した『都市と暴動の民衆史 東京・1905-1923年』(有志舎)を上梓し、今年の8月には新書の形で『民衆暴力――一揆・暴動・虐殺の日本近代』を刊行しました。素朴な質問から入りますが、民衆史に最初に関心をもったきっかけは何だったんでしょうか。

藤野 学生にもよく説明するんですけど、児玉幸多さんが監修している小学館の「学習まんが 少年少女日本の歴史」というシリーズがあるんですね。私の家は漫画禁止でしたが、このシリーズは買い与えられました。全20巻(当時)で、マンモスのお肉を食べる話から、現代までの日本の歴史が描かれています。20巻まで読んだころには最初のほうの内容は忘れているので、また1巻から読み始める。そうやって延々エンドレスで読み続けられました。

私は江戸中期を描いた14巻で必ず泣くんですよ。それは、現在の長野県上田市で起きた農民一揆を取り上げている箇所です。あるとき、勇吉君という11歳の子どもが、隣村の憧れの娘さんのお父さんである半平から、一揆の計画があることを教えられる。半平はそこで「いいか勇吉、わしらの戦いぶりを、その目でしっかりと見とどけてもらいたい」と勇吉君に告げるんです。

結局、一揆は成功するものの、半平は首謀者のひとりとして打ち首になり、それを勇吉君も見ている。そして最後のコマでは、約50年後に上田で再び一揆が起こり、その指導者は勇吉という老人だったと記されています。そして「それがこの物語の勇吉少年であったかどうかはご想像におまかせしましょう」という言葉で終わるんです。そこを読んだ瞬間、私はもう膝をついて、「絶対に勇吉君だ、絶対そうだ」って泣いてしまうんです(笑)。

このシーンが、おそらく私が民衆運動史のようなものに心を惹かれるきっかけになったんだと思います。その関心は持続して、高校では秩父事件について先生に質問したりしました。「なぜ自由民権運動から秩父事件のようなことが起こったのか」と。

――学習まんがの影響が大いにあるんですね。

藤野 院生時代、4人ぐらいでご飯を食べたときにこの学習まんがシリーズが話題になったんですが、そのうち3人が子どもの頃に読んでいましたからね、ハンパない研究者の再生産能力ですよ(笑)。良質の知を気軽に手に取れる形で提示することは本当に重要です。現在ならどういうコンテンツになるのか、真剣に考えたいと思っています。

現在を見る眼を磨くために

――民衆史にはさまざまなアプローチがあると思いますが、そのなかでなぜ民衆の暴動を研究テーマとして選んだのでしょうか。

藤野 いろいろな理由はつくんですが、一つは、暴動にしろ何にしろ、事件史に興味があったのだと思います。自ら記録を残さなかった人びとについて知ろうとする場合、何か事件があり、権力と接触したときに史料が作られるんですね。たとえば、警察の取り調べや新聞報道などです。それを手がかりに日常に迫っていこうという研究の仕方が、私にはすごく面白く思えたんです。

日常の生活では意識されない、あるいは人々が無視したり、見ないことにしている不可視化された領域が、事件によって一挙に出てくる。その意味で民衆暴動というのは、これまで日常的には主役に見えないような人たちを主語として歴史を書くために重要な手がかりになるわけです。

――『都市と暴動の民衆史』のあとがきには「なぜ彼らは路上で暴れ、私は暴れないのか」が、卒業論文や修士論文で扱った日比谷焼打事件と向き合う中で生じた問いだったと書かれています。非常に印象に残るフレーズでした。

藤野 民衆の暴動について研究していくうちに、自分の暴力や秩序の感覚と、暴動に参加した人たちの感覚とが大きく違うことが際立ってきました。そうすると、自分の感覚に向き合わざるをえない。歴史対象である人々の感覚を理解しようとしていたら、現在の社会はどうできあがっているんだろうとか、私はどういう秩序意識を持って行動しているんだろうという問いにつながったわけです。そうやって、「自分って何だろう」と現在を見直す手がかりを得られるのも歴史の良さだと思うんです。

ただ、あとがきにあるように、最初からそういう問いがあって研究を始めたわけじゃないんです。調べ考えていろいろな発見がある中で、現在や自分を見直してみるような感覚を持てたことは非常に重要なことでした。今回の新書にも同じことがいえて、過去の人たちの暴れ方や暴動の怖さを書きたかったのではなく、それを通して、今はどうなんだろうと考えてほしいんですね。

人間が生きていくエネルギーを書き出したかった

――今回の『民衆暴力』もそうですが、藤野さんは民衆の感情エネルギーのようなものを重視しているように感じました。歴史を通じてそういったエネルギーのダイナミズムが浮かび上がってくるところが、一読者として非常に刺激的でした。感情エネルギーという言い方が正しいかわかりませんが、どういう問題意識からそういった点に重心を置いているのでしょうか。

藤野 そういうふうに読んでいただけたとしたらすごくうれしいというか、その部分を伝えたいという気持ちでいました。今回の本では、人間が生きていくエネルギーのようなものを書き出したかった。それは目に見えないけれども、しかし一人ひとりの中にあるはずです。それが何らかの形で権力と接触しながら時代が動いていく。そういうさまを描き出したかったんです。

何よりも今、私たちがそうですよね。どれだけ無気力な感じになっていようが、敵が誰だかわからず、異議申し立ての仕方が見えなかろうが、でもやっぱり私たちは時代を動かすエネルギーを抱えながら生きている。そのことを感じられるような本にしたかったんです。ただし、そういうエネルギーは必ずしもいい方向にいくとは限らないということも示したかった。

そのエネルギーが権力に向かっていくところだけをつまんで書いて、みんな元気になりましょうという本もあり得るかもしれません。でもそれは、私の歴史像ではないんですね。私自身も人から差別をされるような属性を持っているし、そういう人はたくさんいます。人からの暴力に怯えながら生きている人がいるわけです。そのことも切り捨てたくはなかった。そういう側面を削らずに、でも怖いというだけでなく、この本を読んで、例えばちょっとでも顔を上げてもらえるような、そんな本にできないかなって。おこがましい話なんですが。歴史の本を通して、読者に顔を上げてもらおうとかね(笑)。ともあれ、そのためには、人のエネルギーをきちんと書くことだと思ったんです。

それが成功しているかどうかはわかりません。一方でこの本は、考えてほしいと言っている。つまり、エネルギーを感じるレベルとは違う行為を求めてもいますから、読みながら自分の中にあるエネルギーを感じるという方向には意識が向かないかもしれません。でも、もしそういう人がいてくれたらいいなという気持ちはあります。

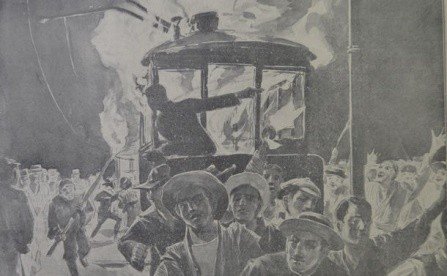

日比谷焼き打ち事件を伝える「東京騒擾画報」(1905年)から、夜に群衆が路面電車を焼く絵(東京都立中央図書館所蔵)

――藤野さんの研究は、文字史料の読み解きが中心ですよね。素人からすると、そういった文字史料からどうやって民衆のエネルギーのダイナミズムを取り出すんだろうと思うんですが。

藤野 「できるわけないじゃん」と思いますよね(笑)。私もそう思います。実際、実証はできないんですよ。狭い意味での実証はできないけど、歴史の要素として大事だと思うんです。だから、ギリギリ人を説得できる範囲内でどう書くかをずっと考えていました。断片的な史料をいろいろとつなぎ合わせながら、「ここにあるエネルギーが」と言ったときに「はぁ?」と思われないような叙述をしなければいけない。それは科学的な論証とは違うレベルで、ある種「えいや」って書くしかないような、大技なところがありますね。

――民衆のエネルギーを歴史から浮かび上がらせるという点で、藤野さんに影響を与えた研究者にはどういう人がいますか。

藤野 民衆史の研究者の多くは、きっとそういうエネルギーを感じていたと思います。たとえば安丸良夫さんは、1974年に出された『日本の近代化と民衆思想』のなかで、まさに「膨大な人間的エネルギー」という言葉を使っています。私も安丸さんから多大な影響を受けていますし、『民衆暴力』の序章から2章まででも頻繁に引用しています。

安丸良夫さんというと、一所懸命に働いて倹約して貯蓄をし、それで生活を良くしていこうという道徳的な規範が民衆の中から湧き上がってきたという「通俗道徳」を明らかにしたことで有名です。でも安丸さんのすごさは、通俗道徳を「人間的エネルギー」の現れとしながらも、それではおさまりがつかない人びとのエネルギーがところどころ噴出している点を捉えているところだと思います。たとえば、それを「ええじゃないか」の描写を通じてしっかり書いているんですね。

牧原憲夫さんからも影響を受けています。牧原さんの「万歳の誕生」という論文があるのですが、これは、お祭りのエネルギーとは別に、国民的な祝祭の仕方を身体的に身につけさせる必要から、明治期に万歳という祝祭行為が作られたことを明らかにしたものです。この論文の冒頭で、牧原さんもまた、たとえば神田の祭りをやるように憲法を祝ってしまう様子を描いています。牧原さんは、そういう描写の大切さを私に教えてくれた方です。

長いスパンから見た民衆暴力と国家の暴力

――まだ読んでいない人向けに言っておくと、『民衆暴力』は、江戸時代の民衆暴力を論じた序章から大正時代の関東大震災までという、かなり長いスパンを扱った内容になっています。この構成はすんなりと決まったんでしょうか。

藤野 あらためて企画が始動した際に、編集者から前著とどういう違いを出すかと問われたんです。『都市と暴動の民衆史』は副題にあるように、1905年の日比谷焼き打ち事件から1923年の関東大震災での朝鮮人虐殺までを対象としています。それを後ろに延ばすのではなく前の時代に延ばした理由の一つは、近代の出発点をきちんと書いておきたかったということがあります。

近代国家が暴力の正当性を独占することが、当たり前じゃなかった時代から説き起こして書く必要がある。もちろん当たり前じゃなかった時代にも、いまとは異なる暴力に関するルールはあるわけですが、それも含めて江戸時代の民衆暴力のあり方が、近代の都市暴動にどうつながっていくのかという流れを1冊で見通せる本があるといいなと思ったんです。

ただ、副題にあるように、この本はあくまで「一揆・暴動・虐殺の日本近代」であって、日本近代史にはなっていません。第1章以降は、新政反対一揆、秩父事件、日比谷焼き打ち事件、関東大震災時の朝鮮人虐殺という四つの事件を典型として挙げるにとどまり、日本近代を通時的に追うという網羅性は放棄せざるを得なかった。いま挙げた四つ以外にも、大切な事件はさまざまにあるわけですよね。だけど、1冊の本に書けることは限られているので、私の観点からもっとも重要だと思う四つを選びました。

――日比谷焼き打ち事件と関東大震災時の朝鮮人虐殺は、前著の中心的な題材になっているので、今回の新刊に入るのはよくわかりますが、新政反対一揆と秩父事件を選んだのはなぜでしょうか。

藤野 都市暴動のような権力に向かう暴力と、朝鮮人虐殺のような被差別者に向かう暴力の両方を考える場合、どちらの要素も入っている新政反対一揆はとても重要です。ただ、新政反対一揆を説明するには、その前の時代の一揆との違いを見ないといけないので、序章では江戸時代の百姓一揆や世直し一揆を取り上げたわけです。秩父事件を入れるか入れないかはかなり迷いましたが、国家の暴力と民衆暴力との関係を見るうえでは大事な事件なので、取り上げることにしました。

*取材・構成:斎藤哲也/2020年9月上旬、オンラインにて取材

プロフィール

斎藤 哲也(さいとう・てつや)

1971年生まれ。ライター・編集者。東京大学文学部哲学科卒業。ベストセラーとなった『哲学用語図鑑』など人文思想系から経済・ビジネスまで、幅広い分野の書籍の編集・構成を手がける。著書に『もっと試験に出る哲学――「入試問題」で東洋思想に入門する』『試験に出る哲学――「センター試験」で西洋思想に入門する』がある。TBSラジオ「文化系トークラジオLIFE」サブパーソナリティも務めている。

*斎藤哲也さんのTwitterはこちら

*NHK出版新書編集部のTwitterはこちら

関連書籍