落合陽一×人類の叡智――混迷の世界を読み解くヒントは「過去」にある! 『ズームバック×オチアイ 過去を「巨視」して未来を考える』本日発売

NHK人気番組初の書籍化、『ズームバック×オチアイ 過去を「巨視」して未来を考える』(落合陽一、NHK「ズームバック×オチアイ」制作班)。世界恐慌、ペスト、ファシズム、オイルショック……過去の事例を徹底検証し、キーワードをもとに「半歩先の未来」への展望を示す新しい未来予測本です。「自粛=空気を読む力を武器にする」「環境負荷を制限する新しいイノベーション」「連帯の精神が経済を変える」など、ウィズコロナの世界を生きるヒントが満載。「世界の知見」オードリー・タン、マルクス・ガブリエルとの特別対談も収録の充実の1冊です。本書より一部を特別公開!

「私たちは昔よりはるかに思考、考え方ともに自由になっています。自由な時代に何をすべきか、どんな失敗を繰り返さないようにすべきか、過去の事例を振り返りながら考えることが大切でしょう」落合陽一(「はじめに」より)

自然が人類を脅かす

過去に〝ズームバック〞して考える最初のテーマは「エコロジー」。エコロジーには、生態学や自然環境運動などいくつかの意味があります。ここでは、地球環境に負荷をかけないための人間社会と自然との調和について考えていきます。

落合 有史以来、人類には意図的に「自然」を遠ざけようとしてきた歴史があります。たとえば、洪水の氾濫が起こったら、氾濫周期を予測してその周期を動かすことを考えたり、野生動物の被害があれば動物を食い止めるために壁を作ったり。それらを繰り返しながら、人間はいかに自らの身から「想定外の自然」を遠ざけるかについて考えてきました。

そういった歴史があるなかで、新型コロナウイルスの蔓延によって、21世紀の現在、「自然が人類を脅かす」という事態が起きています。人間はたしかに文明を発達させてきましたが、身体的にこの100年、1000年で大きく変化したわけでなく、自然と対峙するベースの能力はあまり変わっていません。それにもかかわらず、感染症という制御できないものが目の前に出てきた。そういう状況で人間はこれから自然とどう付きあっていくべきなのかを考えるため、過去の事例やコロナ禍で着目されたことを掘り起こすのは意味があるでしょう。

人類と自然は「96対4」

これまで以上に自然が都市における脅威として存在感を増したなかで「その先の未来」を考えるために、人類と自然の関係をあらためてとらえ直す必要があります。そのヒントになる数字が「96対4」。この数字は、陸上の哺乳類の全体重を足した場合、じつに96パーセントが人間と家畜で、野生動物はわずか4パーセントしかいないことを示しています。

人と家畜、野生動物の割合は96:4

Yinon M. Bar-On, Rob Phillips, and Ron Milo”The biomass distribution on Earth”Proceedings of National Academy of Science(June 2018)をもとに作成

人類と自然の関係は、なぜここまでアンバランスになってしまったのでしょうか。ここで、絶滅の危機にあるヨーロッパバイソンの歴史を振り返り、人間と自然の共生について考えます。

ズームバック なぜヨーロッパバイソンは消えたのか

〝人類最古の絵画〞のひとつとされる、フランス南西部のラスコー洞窟に描かれた壁画には、紀元前1万5000年頃、狩猟採集時代の人類が描いた、欧州で最大の陸上哺乳類であるヨーロッパバイソンの姿を見ることができます。ヨーロッパバイソンは、当時ヨーロッパ全域に生息しており、ラスコーの壁画と並んで先史時代に残された壁画として有名な、スペイン北部のアルタミラ洞窟の壁画にもその姿が描かれています。人類の貴重な獲物だったのです。

かつてヨーロッパ各地に生息していたヨーロッパバイソンは、現在、絶滅の危機にさらされており、自然界で確認されているのはわずか40群れ前後(2020年12月当時、ポーランドDziennik紙調べ)です。生息地はポーランドなどの一部の森林に限られていますが、その生息地も冬に餌が十分でないなど最適な環境とは言えず、継続的な保全管理が必要な状況が続いています。

▪大開墾で失われた原生林

なぜ、ヨーロッパバイソンはここまで減ってしまったのでしょうか。そのヒントは、動物学者デズモンド・モリスの著書『バイソン(Bison)』(Reaktion Books, 2015)のなかにある次の文に見られます。

モリスは、「12世紀に始まった大々的な開墾のせいでヨーロッパバイソンは姿を消したのだ」と書いています。12世紀から14世紀にかけて、ヨーロッパは〝大開墾時代〞を迎えました。中央ヨーロッパでは、ベネディクト派やシトー派をはじめとするキリスト教の修道院が旗振り役となって森林や原野が開拓され、畑がつくられました。「地を従えよ」(旧約聖書「創世記」)という教えがありますが、その言葉どおり修道士たちは木を切り、農地を開墾していったのです。その結果、ヨーロッパの原生林は激減し、バイソンも姿を消していきました。

▪森を切り拓くと〝病〞が来る

森を切り拓いた人々はそこに都市をつくりました。その都市にはさらに人が集まり、人口が膨らんでいきます。14世紀中頃まで、中央ヨーロッパの森林地帯では多くの開墾事業が行われ、人口は増えつづけました。

1347年、ヨーロッパの状況を一変させる出来事が起こります。それは、ペストの流行です。ペストは、感染すると皮膚が内出血して紫がかった黒い斑点が生じることから〝黒死病〞とも呼ばれ、ヨーロッパ全土で人口の半数近くが命を落としたと言われています。

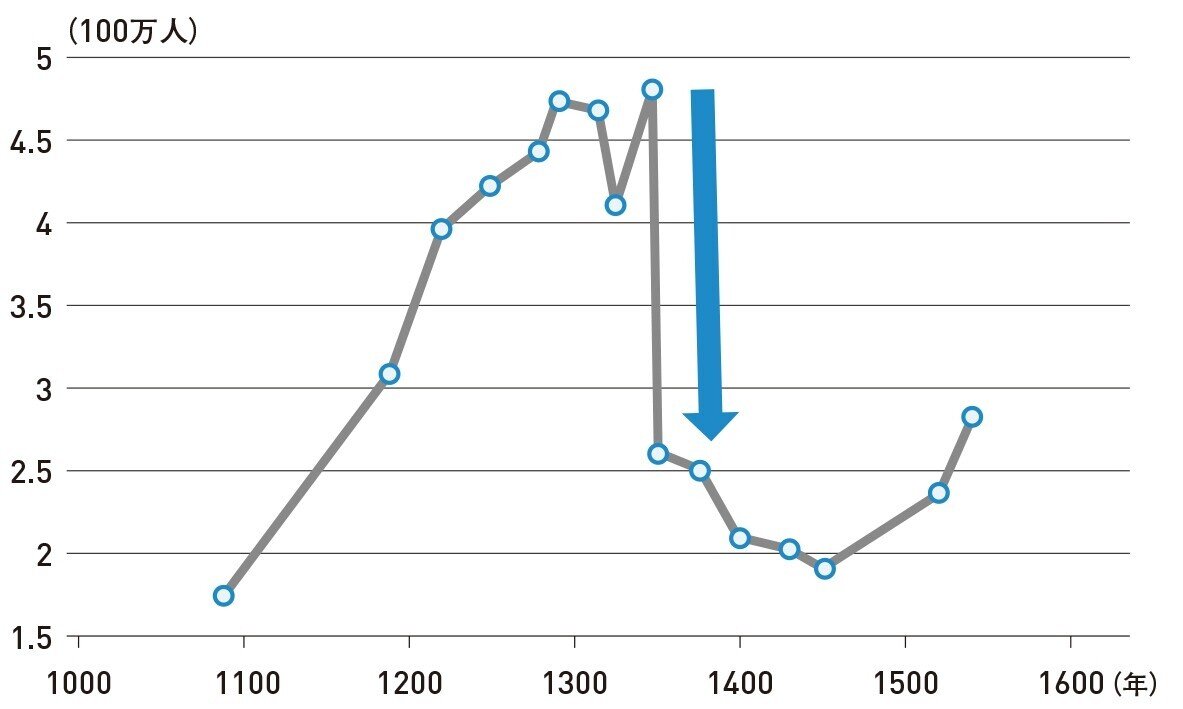

中世イングランドの人口増加

Broadberry et al 2010, English Medieval Populationのデータをもとに作成

ペストによる中世イングランドの急激な人口減

Broadberry et al 2010, English Medieval Populationのデータをもとに作成

落合 感染拡大の大きな原因は、ペスト菌を媒介するネズミやノミが、森林伐採によって都市に侵出したことにも一因があったと言われています。ウイルスは自然のなかにとどまっていたのに、人間が木を伐採して防御を破壊してしまったのですから、ウイルスが都市に入ってくるのは必然かもしれません。生態系が破壊されれば、人類もその影響からは免れられないという一例でしょう。

本来なら人間と自然で共生社会をつくるべきところを、自然が人間の従属物だと考えてしまうと、どうしても人間の制御下に置きたくなってしまう。けれど、自然は人間には制御しきれない存在です。

新型コロナウイルスも、自然界にとどまっていたウイルスが開発によってあふれ出た(スピルオーバー)可能性が指摘されています。現在の新型コロナウイルスと生態系の関係と、当時のペストとヨーロッパの開墾の関係は違いますが、感染症の拡大が、自然を開発し都市に人間が密集した結果として起きたのだとしたら、ある意味「人の手」によって引き起こされたとも言えるでしょう。

落合 エコロジー(生態系)について考えるとき、都市構造や人間をエコロジーの外に見てしまうことがよくあります。けれど人間も都市構造の一部であり、その一部としてのわれわれが都市を捨ててほかの生態系のなかで生きるのか、もしくはそれをふくめたマクロの生態系について考えるのか。いくつもの生態系が〝入れ子〞構造になって存在していますので、いまの自分の意思決定はどの生態系においてなのかを考える必要がありそうです。

もちろん、大きな枠で見れば地球規模の話になりますが、小さな枠で見れば誰でもローカルなエコロジーのなかに「種」として存在しています。そこでは経済活動と同じくらい、そこのエコシステムや環境を守っていくのも重要であり、常にバランスを見ながら考えていく必要があるでしょう。

自然への回帰――コロナ禍で進む都市構造の変化

自然を開発すると、都市に〝病〞が来る─この「エコロジーのジレンマ」を今後どう変えていくことができるのでしょうか。

落合 ひと昔前であれば、新型コロナウイルスは誰にも気づかれないまま蔓延し、いつのまにか集団感染していたかもしれません。しかし、ここまで公衆衛生の観念が発達した社会で〝知らないうちに〞というのはありえないでしょう。現代は「開発を選択せず、健康を選択する社会」になっているからです。

考えるべきキーワードに、「都市構造の変化」があります。つい最近まで、都市と自然を比較したとき、都市に価値を見出す時代が続いていました。ところが、新型コロナウイルス感染症の拡大により都心を中心にテレワークが普及し、地方移住やワークライフバランス充実への関心の高まりが見られるようになりました(内閣府「地方創生テレワーク推進に向けた検討会議、新型コロナウイルス感染症拡大を受けた国民の意識・行動の変容」)。その結果、都市に密集し、自然から遠ざかるというこれまでの人類のあり方が見直され、「分散系への回帰」が起きるかもしれません。

では、都市に身を置く利点は何でしょうか。たとえば、劇場で上演されるエンターテインメントなら、集客によるコストベネフィットを考えると、都市構造のほうが適しているでしょう。しかし、オンラインコンテンツならそのベネフィットは関係ありません。そして、身体的なシェアでは、都市構造の利点はあまりありません。「家」が一例で、都市にあるマンションなら、狭い部屋に住むことになりがちです。シェアする体積率の高さを考えれば、私みたいに「都市を眺めるのが好きだから」という理由でもないと、狭い場所に高いお金を払ってまで住みつづけることにあまり利点はないでしょう。

では、都市構造のなかでシェア効率がいいものは何でしょうか。美術館や野球の試合といった、コストが高い、あるいは複製が難しいものの「体験」に際しては価値があるかもしれません。しかし、それ以外のものはだいたい、どこにいても体験できます。5人に1人が車を保有する地域で、立体駐車場よりコストパフォーマンスが低い平面駐車場を作るとしたら、都市ではスペース的に難しくなります。そういった都市構造の限界性が明らかになってきているように思えます。

デジタル化が進む以前は、身体的なコミュニケーションの割合がいまより高く、かつ全員にとって利便性が高そうだという理由で、多くの企業が本社機能を都市に置いてきました。けれど、狭い場所に高密度に人を配置し、さらに高いコストを払う都市でなくてもやっていけることをコロナ禍において多くの人が気づくようになりました。たとえば、東京のオフィスを解約するベンチャー企業も増え、ある種の分散型の状況になってきています。

この先、もちろん職種によりますが、どこにいても働けるような業種が増えてくれば、たとえばインターネット環境の整った山奥で、自給自足に近い生活を送りながらコーディングの仕事をするような人が増える予感があります。自然のなかで暮らしていても都市構造と同じような恩恵にあずかれるなら、それを選択する人たちが増えていくのは確実です。その流れのなかで、自然の価値が高まっていくのではないでしょうか。

*続きは『ズームバック×オチアイ 過去を「巨視」して未来を考える』でお楽しみください。

プロフィール

落合陽一(おちあい・よういち)

メディアアーティスト。1987年生まれ。東京大学大学院学際情報学府博士課程修了。現在、筑波大学図書館情報メディア系准教授/デジタルネイチャー開発研究センター、センター長。ベンチャー企業や一般社団法人の代表を務めるほか、政府有識者会議の委員等も歴任。メディアアーティストとして個展も多数開催し、EUのSTARTS Prize やメディアアート賞のPrix Ars Electronicaなど国内外で受賞多数。著書に『半歩先を読む思考法』(新潮社)、『2030年の世界地図帳』(SBクリエイティブ)、『超AI時代の生存戦略』(大和書房)など。

関連コンテンツ