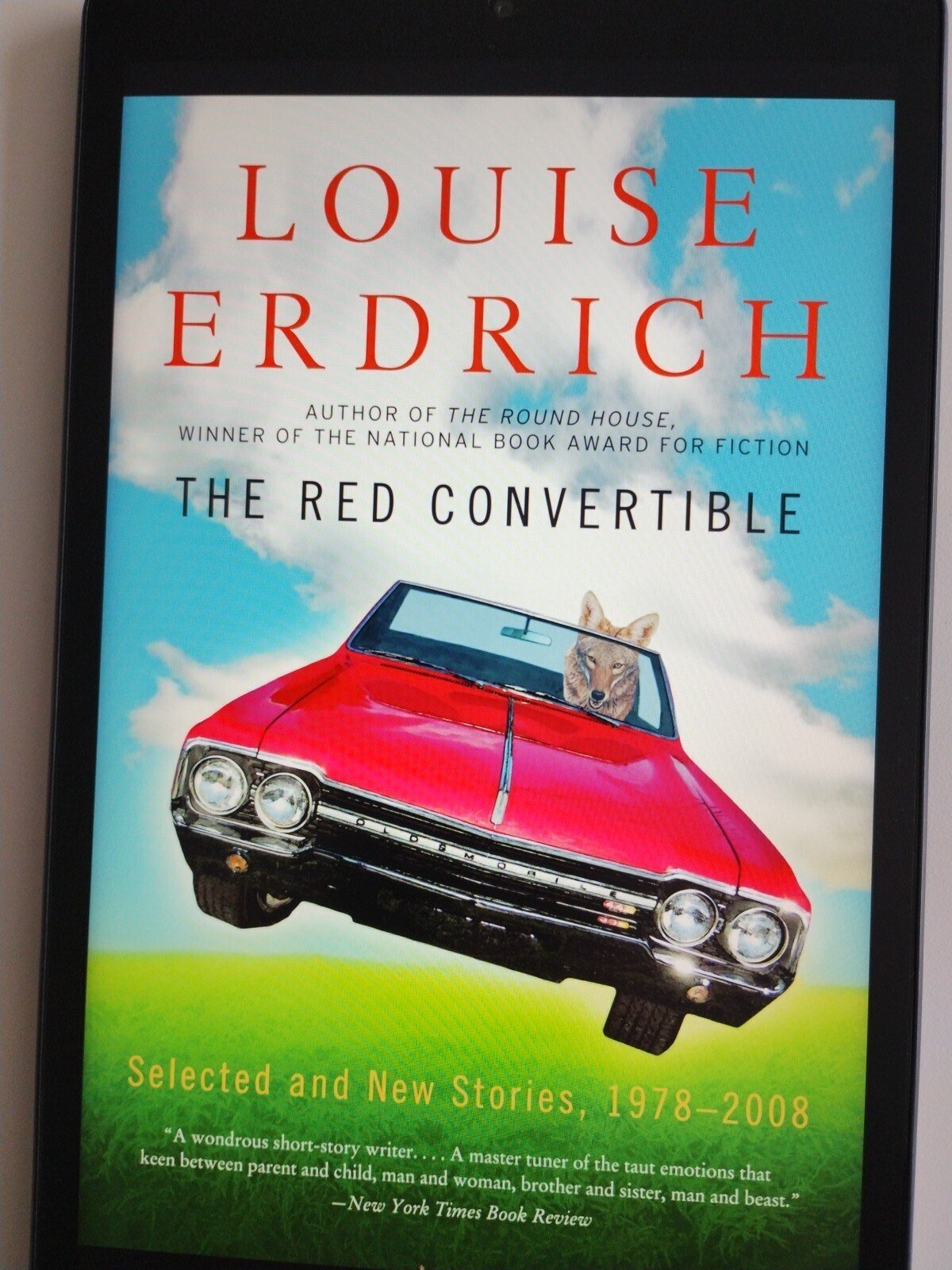

儀式を紡ぎ出す――#6 ルイーズ・アードリック『赤いオープンカー』(2)

ルイーズ・アードリックの短篇「赤いオープンカー」は、ベトナム戦争に翻弄されるネイティブ・アメリカンの兄弟の物語でした。アードリックのもう一方のルーツであるドイツ系移民の夫婦を描いた「肉屋の妻」とあわせて、都甲幸治さんが読み解きます。

#6(1)から読む方はこちら

雄大な自然と青春の風景

「赤いオープンカー」で何より印象的なのは、雄大な自然描写だ。遠く広がる荒野を駆け抜け、アラスカに着いた兄弟は、今まで知らなかった世界に出会う。北極圏の夏は日が沈まず、自然の中でうとうとし、目を覚ましても明るいままで、ただ時間がゆっくりと流れていくだけだ。そうかと思えば、今まで泥と苔しかなかった大地に突然、見渡す限り花が咲き乱れ、草が生える。こんな光景に変わるのにたった一日しかかからない。こういう場所があったのか、と2人は驚く。

スージーとの交流も魅力的だ。彼女はスージーという白人名は教えてくれるものの、ネイティブ・アメリカンとしての名前を教えてくれない。それでも彼女は、だんだんとこの兄弟と親しくなる。あるとき、ステファンに肩車された彼女は、まとめていた長い髪をほどく。するとなんと、彼女の髪はステファンの腰のところまで来た。ステファンが回ると、彼女の髪がなびいて広がる。魅力的な青春の一場面だ。

変わり果てた兄の姿

だからこそ、ステファンがベトナムから帰ってきた後との対比は強烈だ。「だが、ステファンが帰ってくると、とても違ってしまっていた。そして、この変化はいいものだとはとても言えない」。いつもイライラしている彼を、家族は遠巻きにするようになる。以前の彼はあれほど笑っていたのに、今は陰鬱な顔をして座っている。

それだけではない。見れば彼は、椅子の肘掛けを力いっぱい握り締めている。まるで椅子自体が高速で動いていて、そんなふうに全力でしがみついていないと投げ出されてしまうかのようだ。

彼は自分が何をしているかすらわからない。だから、自分の歯で唇を噛みぬいてしまい、血が流れていても気づかない。そのまま食事の時間になっても、彼は血を流し続けている。そしてパンと自分の血を一緒に食べ続ける。だが、その光景があまりに凄まじくて、家族も何も言えない。

現代を生き抜くための「儀式」

家族は彼を病院には連れて行かない。こうした病には、白人の医療は効果がないと知っているからだ。だがだからといって、伝統的なネイティブ・アメリカンの呪術医に連れて行くわけでもない。『儀式』の時代と違い、もはやそうした伝統は根絶やしになってしまっている。だからこそ、ステファン自身も家族も打つ手が何もない。

弟がわざと壊してしまったオープンカーをステファンがコツコツと直すのは、現代における儀式というべきものだろう。しかし、その効果はとても充分なものとは言えない。だからこそ、ステファンはある日突然、川に消えてしまう。だが、このラストシーンこそ、この兄弟なりの儀式なのではないか、と読んでいて僕は思った。

すでに心が死んでしまっているステファンは、自分をあの世に送るために、川の側で歌い踊る。そして弟は、ステファンがきちんと天国にたどり着けるように、赤いオープンカーを供物として、エンジンをかけたまま川に沈める。アードリックの描写はとても乾いた、淡々としたものだ。しかしそれゆえにこそ、読者の心に彼らの悲しみややりきれなさ、そして兄弟や家族の愛情の強さが迫ってくる。シルコウの時代より、さらに伝統文化に頼れなくなったネイティブ・アメリカンたちが現代を生き抜くことについて、アードリックは深く思考している。

現代アメリカを代表する書き手

こうした作品を描いたルイーズ・アードリックとはどういう人物なのか。1954年生まれだから、シルコウよりちょっと年下である。ノースダコタ州に住むオジブウェの血を半分引く母親と、ドイツ系の父親のあいだに生まれた彼女は、ネイティブ・アメリカン居留地の人々と白人との交流や摩擦について書いてきた。

日本でもよく知られている代表作は、全米批評家協会賞を受賞した『ラブ・メディシン』(1984、邦訳は筑摩書房、1990)である。あるネイティブ・アメリカンの居留地での50年にわたる様々な出来事を描いたこの連作短篇集には、「赤いオープンカー」が兄弟の名前やステファンがベトナム戦争に行った時期を変更し、ほかの短篇の登場人物との関係を加筆した形で収録されているが、この原稿では独立した短篇として読める1981年のバージョンを扱った。アードリックはそのあと、ノースダコタに住むドイツ系やポーランド系、スカンジナビア系の人々についても書くようになった。

レイプされた母親の復讐を求める十代の少年が奮闘する『丸い家』(2012)で彼女は全米図書賞を獲得し、『夜警』(2020)ではピュリッツァー賞を受賞している。今やアードリックは、ネイティブ・アメリカンの血を引く作家であるというだけでなく、現代アメリカを代表する書き手にまで上り詰めた。

「肉屋の妻」における家族の愛情

家族の間での濃密な愛情はネイティブ・アメリカンだけのものではない。短篇「肉屋の妻」に登場するドイツ系移民の家族でも愛情は強い。主人公であるデルフィーヌは、エヴァとフィデリスの夫婦がやっている肉屋を伝うことになる。ここは日本の多くの店のように、仕入れてきた肉を並べているだけの場所ではない。自分で巨大な肉を仕入れ、店で捌くという、いかにもドイツ風の本格的な場所だ。

がっしりしていて、働き者で、細かいところまで気が利くエヴァの働きぶりに、デルフィーヌはほれぼれとしながら仕事を覚えていく。だが、その日々も終わりを告げる。エヴァが突然、体の痛みを訴えたのだ。実は何ヶ月も痛みをこらえて平気な顔をしていたという。医者にかかったところ、末期の癌だという診断が下された。もはや手の施しようもない。

奇妙な行為とその美しさ

デルフィーヌは店を手伝いながら、洗濯などの家事をし、痛みに耐えきれないエヴァにモルヒネを注射するという役割を買って出る。一方、フィデリスはなすすべもない。力自慢の彼にできたのは、苦しむエヴァの気をそらすために、友人の男性の体にベルトを巻き、歯でそれを嚙み締め、渾身の力を込めて友人を持ち上げる。

「愚かなことだ。自分の持てる力をすべて示すことなど何にもならない。彼女の病気を前にしたフィデリスは、子どものように弱い存在だった」。確かに、視点人物であるデルフィーヌが言うように、そのような努力には意味がない。だが僕は、この行動から彼の濃密な妻への愛を感じた。そして病に伏せるエヴァは、きちんとその彼の姿を窓越しに見届けていた。

はたから見れば、奇妙なものでしかないかもしれない。だが、こうした行為もまた、死と向き合い、受け入れていく儀式のようなものなのではないか。ネイティブ・アメリカンとドイツ系という二つの血を引いているアードリックは、こうした人間のやりきれなさや弱さ、それゆえの美しさを見据えていると思う。だからこそ、地球の裏側に住む我々も、彼女の物語を読んで心が動かされるのだろう。

(第6回了)

題字・イラスト:佐藤ジュンコ

都甲幸治(とこう・こうじ)

1969年、福岡県生まれ。翻訳家・アメリカ文学研究者、早稲田大学文学学術院教授。東京大学大学院総合文化研究科表象文化論専攻修士課程修了。翻訳家を経て、同大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻(北米)博士課程修了。著書に『教養としてのアメリカ短篇小説』(NHK出版)、『生き延びるための世界文学――21世紀の24冊』(新潮社)、『狂喜の読み屋』(共和国)、『「街小説」読みくらべ』、『大人のための文学「再」入門』(立東舎)、『世界文学の21世紀』(Pヴァイン)、『偽アメリカ文学の誕生』(水声社)など、訳書にチャールズ・ブコウスキー『勝手に生きろ!』(河出文庫)、『郵便局』(光文社古典新訳文庫)、トニ・モリスン『暗闇に戯れて――白さと文学的想像力』(岩波書店)ドン・デリーロ『ホワイト・ノイズ』(水声社、共訳)ジュノ・ディアス『オスカー・ワオの短く凄まじい人生』(新潮社、共訳)など、共著に『ノーベル文学賞のすべて』(立東舎)、『引き裂かれた世界の文学案内――境界から響く声たち』(大修館書店)など。

関連書籍

都甲幸治先生といっしょにアメリカ文学を読むオンライン講座が、NHK文化センターで開催されています。

NHK文化センター青山教室:1年で学ぶ教養 文庫で味わうアメリカ文学 | 好奇心の、その先へ NHKカルチャー (nhk-cul.co.jp)

NHK文化センター青山教室:1年で学ぶ教養 英語で読みたい!アメリカ文学 | 好奇心の、その先へ NHKカルチャー (nhk-cul.co.jp)