連載 ロジカルコミュニケーション入門――【第11回】論理的思考で神学論争に挑戦しよう!

●本連載では「ロジカルコミュニケーション」を推進する哲学者・高橋昌一郎が、まったくの初心者に論理的思考の基礎から応用まで、わかりやすく明快に解説します。

●「ロジカルコミュニケーション」は、論理的思考に基づくスムーズなコミュニケーションを意味します。固定観念や偏見に陥らず、多彩な論点を浮かび上がらせて、双方の価値観をクールに見極めるコミュニケーション・スタイルです。

●なぜかコミュニケーションが苦手、他者との距離の取り方が難しいなど、コミュニケーションに問題を抱えていたら、抜群の効果があります。「ロジカルコミュニケーション」で人生が劇的に好転します!

●本連載は情報文化研究所主催のオンライン講座「ロジカルコミュニケーション入門――はじめての論理的思考」と連動しています。どなたでも情報文化研究所に会員登録(一般会員・学生会員)すれば、毎月第2日曜日11時より開催中のライブ講座を受講できます。ぜひご参加ください!

https://note.com/logician/membership/info

●本連載に関するご意見やご質問にはnote「動画【ロジ研#11】ロジカルコミュニケーション入門【第11回】」のページで高橋昌一郎および情報文化研究所研究員が直接お答えします。ぜひこちらもご活用ください!

https://note.com/logician/n/n981d2389eaf7

●論理的思考の意味

本連載【第1回】「論理的思考で視野を広げよう!」では、「論理的思考」が「思考の筋道を整理して明らかにする」ことであると解説した。たとえば「男女の三角関係」のように複雑な問題であっても、思考の筋道を整理して明らかにしていく過程で、発想の幅が広がり、それまで気づかなかった新たな論点が見えてくる思考法である。

【第2回】「論理的思考で自分の価値観を見極めよう!」では、「ロジカルコミュニケーション」によって新たな論点を探し、反論にも公平に耳を傾け、最終的に自分がどの論点を重視しているのか、自分自身の価値観を見極めることの意義を説明した。

【第3回】「論点のすりかえは止めよう!」では、「ロジカルコミュニケーション」の大きな障害になる10の代表的な「論点のすりかえ」について具体的に紹介した。日常的にできる限り論点のすりかえを止めるだけでも、コミュニケーションはかなりスムーズで建設的になるはずである。

【第4回】「白黒論法に注意しよう!」では、とくに詐欺師がよく使う「白」か「黒」しか選択の余地がないと思わせる「白黒論法」を解説した。相手が「白黒論法」のような「二分法」を押し付けてきた場合、命題を整理すると実際の組み合わせは2通りではなく4通りであることが多いのに注意してほしい。

【第5回】「『かつ』と『または』の用法に注意しよう!」では、日常言語では曖昧になりがちな「~ではない(否定)」と「かつ(連言)」と「または(選言)」の組み合わせについて、「論理的結合子」を用いて記号で処理すると、論理的に厳密に表現できることを解説した。

【第6回】「『ならば』の用法に注意しよう!」では、日常言語では曖昧になりがちな「ならば(条件)」および「逆・裏・対偶」が、「論理的結合子」を用いて記号で処理すると、論理的に厳密に表現できることを解説した。

【第7回】「明確に『論証』してみよう!」では、日常言語では曖昧になりがちな「話の正しい筋道」が、アリストテレス以来の「論証」という概念で論理的に厳密に表現できることを解説した。論証には、モダス・ポネンスやモダス・トレンスのように「妥当」なものと、後件肯定虚偽や前件否定虚偽のように「妥当ではない」ものがある点に注意してほしい。

【第8回】「多種多彩な『論証』を使ってみよう!」では、8つの「妥当」な論証形式「MP、MT、HS、DS、Add、Simp、Conj、CD」を確認した。記号化されているため、最初は戸惑う読者もいるかもしれないが、これらを自在に使いこなせるようになれば、日常の議論にも大いに役立つので、ぜひ頭に叩き込んでほしい!

【第9回】「論理パズルを楽しもう!」では、多種多様な「論理パズル」を解きながら、これまで登場した概念を復習した。とくに、さまざまな論理結合子を用いて記号化すると、複雑に見えるパズルも機械的に解くことができることを明らかにした。この回に出した課題は自力で解いて楽しんでほしい!

【第10回】「論理パズルで不完全性定理をイメージしよう!」では、「いかなる有意味な体系も完全にシステム化できない」という驚異的な事実を示した不完全性定理について、論理パズルを活用してイメージ化した。

全能のパラドックス

正しく見える前提と、妥当に見える推論から、受け入れがたい結論が導かれる現象を「パラドックス(paradox)」と呼ぶ。

古代ギリシャ時代から現代にかけて、無数のパラドックスが議論されてきたが、なかでも有名なのが「全能のパラドックス」である。

一般に「全能」とは「何でもできる(できないことはない)」という意味である。古代から有名な「全能のパラドックス」の事例は、「全能者は自分で持ち上げられないほど重い石を作ることができるか?」という質問である。

これ以外にも、「全能者は自分で解けない問題を作ることができるか?」とか「全能者は自分よりも強いボクサーを生み出すことができるか?」など、さまざまなバリエーションが提起されてきた。基本的には「全能者は全能であることをみずから制限して、全能でない存在になることができるか?」という問題だといえる。

もし全能者が自分で持ち上げられない石を作ることができるとすると、その時点で全能者はその石を持ち上げられないので「何でもできる」存在ではなくなる。逆に、そのような石を作れないとすると、やはりその時点で「何でもできる」存在ではなくなってしまう。

全能のパラドックスは、古代から哲学者や神学者たちを悩ませてきた。このパラドックスの存在自体が「全能者が存在できない証拠」とみなす見解もある。一方、「石を持ち上げられないことも能力の一つ」とか、「全能者は自分でも持ち上げられない重い石を作り、それを後から軽くして持ち上げることができる」などと詭弁で逃れようとする神学者もいた。

実は、このパラドックスは、そもそも「全能」という概念の定義が曖昧なために生じると考えられる。「何でもできる」のであれば、命題Pに対して「PかつPでない」にできるのか、「1+1=100」にできるのか、「四角い円」を作ることができるのかなど、論理的に不可能なことまでできるのか、という疑問が生じる。

実際には、この議論は「神であっても論理に従う存在」なのか、「神は論理を超えた存在」なのかという神学論争に繋がる。とはいえ、基本的にあらゆる学問は論理を基盤にしているわけだから、「論理を超えた存在」を持ち出されると、もはや学問は成立しなくなってしまう。

それでも古代から「唯一神」を信仰する人々は、何とかして「神」の存在を証明しようとした。もし神の存在を証明できれば、揺るぎない信仰を持つことができるし、もちろん布教にも大いに役立つからである。

以下、よく知られる3種類の「神の存在証明」を挙げるので、読者にはどこに論理的な問題があるのか、探し出してほしい。

「神の宇宙論的証明」

今、読者はこの世界に存在し、この文章を読んでいる。読者が生まれてくるためには、読者の両親が存在しなければならなかったし、そのためには、読者の父と母にそれぞれの両親が存在しなければならなかったはずである。

つまり、人間が存在するためには、先祖が存在しなければならない。さらに、その先祖を何世代も何百世代も何千世代も遡っていくと、最初のホモ・サピエンスに到達するだろう。

さらに、440万年前のラミダス猿人に遡り、その前の類人猿の先祖を遡れば、原始生物として最初のバクテリアが存在するはずである。その最初の生命が誕生するためには地球が存在し、そのためには太陽系や銀河系が存在し、そのためには138億年前のビッグバンが生じなければならなかった。

あらゆる出来事には原因と結果があり、原因がなければ結果は存在しない。しかし、この原因を永遠に問い続けることはできない。もし宇宙がビッグバンで始まったのであれば、そこには最初の始まりの原因が存在しなければならない。その第一原因こそが「神」である。

13世紀にスコラ哲学を完成させた神学者トマス・アクィナスは、この「神の宇宙論的証明」をいくつかの異なる表現で示している。「どんな物も、それに先立って動かす者がなければ動かないから、何かが最初の動きを与えたに違いない」とか、「何も存在しなかったところに物理的宇宙を存在させたのは、非物理的な存在でなければならない」とも述べている。いずれにしても「第一原因としての神」が存在しなければならないという結論に導く論法である。

アクィナスの宇宙論的証明は、次の論証で表すことができる。

さて、読者は、この論証に反論できるだろうか?

「神の宇宙論的証明」への反論

あらゆる結果には先立つ原因があるはずであり、その最初の原因を与えた第一原因としての神が存在するはずだという論証に対しては、どうして「神」で話を止めるのかと問い返すことができる。つまり、その「神」はどこから出てきたのかを尋ねればよいのである。論理的には、「仮定2」の真偽性を問うことになる。

ケンブリッジ大学の哲学者バートランド・ラッセルは、この反論を説明するために、ヒンドゥー教の一宗派の神話を持ち出している。

その神話によれば、世界を支えているのは3頭の巨大なゾウで、それらのゾウを支えているのは1匹の巨大なカメで、そのカメはとぐろを巻いたヘビに乗っている。そのヘビはどこに乗っているのかと尋ねると、ヒンドゥー教徒は「話を変えましょう」と答えるそうだ。

「神の存在論的証明」

次の「存在論的証明」は、「神は全能である」という定義から出発する。読者は、「神は全能である」ことを認めるだろうか?

仮に読者が「認める。神である以上、できないことはないはずだ」と認めてしまうと、読者は「神の存在」を認めなければならなくなってしまうのである!

この論法は、非常に巧妙なので注意してほしい。読者が、「神である以上、できないことはない」と認めると、神にできないことはない以上、たとえば「神」は一瞬にして地球の反対側に行けるし、空を飛ぶことができるし、泳ぐこともできることを認めることになる。

さて、人間は、一瞬にして地球の反対側に行くことも、空を飛ぶようなこともできないが、泳ぐことや存在することはできる。そもそも存在するというのは非常に簡単なことで、ゴキブリやウィルスのように忌み嫌われる対象でさえ、勝手気ままに存在している。

それなのに、もし「全能の神」が存在のように簡単なこともできなかったら、「全能」という定義に矛盾することになる。したがって、「全能の神」は存在しなければならない。

さて、読者は、この論証に反論できるだろうか?

「神の存在論的証明」への反論

この論証は、「神は全能である」と認めたら「神は存在する」ことも認めなければならなくなる仕掛けになっている。ところが、すでに最初に述べたように、「全能」という概念が曖昧なため、この概念を用いる論証は「全能のパラドックス」を生じさせてしまう。したがって、この論証は成立しない。

歴史上、最初に「神の存在論的証明」を試みたのは、11世紀のカンタベリーの大司教アンセルムスである。彼が1078年の著作『プロスロギオン』で行った推論は、次のように構成されている。

定 義 神は、それよりも大なるものが可能でない対象である。

仮定1 神は、理解において存在する。

仮定2 神は、事実において存在する可能性がある。[可能性]

仮定3 もし任意の対象が、理解においてのみ存在し、事実において存在する可能性があれば、その対象は、それ自身よりも大なる可能性がある。

背理4 神は、理解においてのみ存在すると仮定する。

背理5 神は、神自身よりも大なる可能性がある。

背理6 神は、神自身よりも大なるものが可能な対象となる。

背理7 それよりも大なるものが可能でない対象が、それよりも大なるものが可能な対象となることはない。

背理8 神は、理解においてのみ存在することはない。

結 論 神は、事実において存在しなければならない。[必然性]

アンセルムスの推論で独創的なのは、「可能性」から「必然性」を導く論法である。一般に「神の存在論的証明」の中心課題となるのは、いかにして「存在するかもしれない」から「存在しなければならない」を導くかという問題になる。

アンセルムスは、神を「それよりも大なるものが可能でない対象」と定義することによって、この問題を解決しようとした。ここで「可能でない」とは、アンセルムスによれば、何人も「考えることができない」という意味である。たとえば、次の神Aと神Bを考えてみよう。

神A 心の中だけに存在する神。

神B 心の中に存在し、しかも本当に存在する神。

読者は、神Aと神Bを考えることができるだろうか?

アンセルムスによると、もし両方を考えることができるならば、そのこと自体が矛盾である。なぜなら、神は、それよりも大なるものを考えることのできない対象である(定義)にもかかわらず、神Aよりも大なる神Bを、考えることができる(仮定3)からである。

アンセルムスが、神Aと神Bを比べて、BがAよりも大なるものと推論しているのではない点に注意してほしい。彼は、神Aと神Bを考えることのできる心の中に、推論を展開しているのである。つまり、心の中だけに存在する神を考えること自体が、その心の中に矛盾を生じさせる仕組みになっている。

したがって、アンセルムスの定義を認めると、背理法により、神は、心の中だけに存在するものではない。しかし、神は、すでに心の中で考えることができ(仮定1)、しかも本当に存在すると考えることもできる(仮定2)。ゆえに、神は、本当に存在しなければならない(結論)ことになるわけである。

神学史上、アンセルムスが高く評価されたのは、神を「それよりも大なるものが可能でない対象」と明確に定義した点にある。これによって、彼は、キリスト教の神の概念を確立し、「スコラ哲学の父」と呼ばれるようになった。

一方、アンセルムスの論証に対しては、発表当時から批判があった。最初に反論を述べたのは、修道士ガウニロである。彼は、アンセルムスの推論は、神以外の対象にも適用できると主張し、「並行推論」を用いて、それを例証した。ガウニロは、アンセルムスとまったく同じ論証形式を用いて、事実上存在しない「それよりも大なるものが可能でない島」を証明してみせたのである。ガウニロの反論に対して、アンセルムスは、「神以外の対象に存在論的証明を用いてはならない」と答えたが、その理由は何も語っていない。彼の回答は、先のヒンドゥー教徒の「話を変えましょう」と同類といえる。

17世紀になると、フランスの哲学者ルネ・デカルトが、再び「存在論的証明」に目を向けた。彼は、著書『哲学原理』において、3個の角を持たない三角形が不可能であるのと同じ理由で、「存在しない神も不可能」だと述べている。なぜなら、「神」は完全であり、存在は「完全」の一性質とみなされるからである。

よく知られているように、デカルトは、すべてを疑っても、疑っている「我」そのものは消去できないことから、「我思う、ゆえに我在り」を導こうとした。

さらに、彼は、外界の対象を「存在」の性質を持つか持たないかによって区別した。たとえば、デカルトによると、事実上の銀貨は、存在の性質を持つが、概念上の銀貨は、存在の性質を持たない。

つまり、任意の対象は、「存在」の性質を持つか持たないかのどちらかである。ここで、デカルトは、「完全」の性質を持つにもかかわらず、「存在」の性質を持たない対象は、矛盾すると考えた。なぜなら、いかなる性質も所有できることが「完全」の意味だからである。よって、「完全」の性質を持つ対象は、「存在」の性質も持たなければならない。つまり、「完全な神」が「存在」しなければならないという論法である。

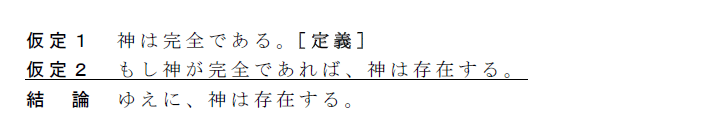

デカルトの存在論的証明は、次の論証で表すことができる。

この推論形式は、本連載【第7回】で解説した「モダス・ポネンス」であり、妥当な推論である点に注意してほしい。この形式では、もし仮定1と仮定2が真であれば、結論も真でなければならない。この意味で、デカルトの論証形式は、命題論理によって保証されているのである。ただし、「完全」も「全能」と同じように曖昧な概念である点に注意してほしい。

そもそも、いかに論証形式が妥当であっても、仮定1と仮定2がともに真でなければ、デカルトの論証は成立しない。ここでも、アンセルムスに対するガウロニと同じように、並行推論を用いることができる。もし「魔力」の性質が「存在」の性質を含むほどに強力であれば、デカルトとまったく同じ推論形式を用いて、次のような悪魔の存在を証明できることになる。

この種の「存在」の用法を強く批判したのが、ドイツの哲学者イマヌエル・カントである。彼にとって、「存在」は、「完全」の一性質ではないし、「魔力」の一性質でもない。というよりも、カントは、「存在」を他の概念の性質とみなすこと自体を否定したのである。

カントは、事実上の「存在」は、概念と事実の経験的な対応においてからしか得られないと考えた。したがって、彼は、デカルトの推論の仮定2を否定し、証明そのものを拒否したわけである。カントは「概念上の銀貨をいくら分析しても、事実上の銀貨は出てこない」と明確に述べている。

「神の目的論的証明」

第3の「神の目的論的証明」は、この世界は何らかの目的があって創造されたに違いないと想定し、その設計者としての「神」がいなければならないと結論づけようとする。

18世紀のイギリスの神学者ウィリアム・ペイリーは、野原を歩いていて時計を拾ったら、この物体をどのように考えるべきか、という有名な例を挙げている。時計は、時刻を表示するという明確な「目的」を果たすため、非常に複雑かつ精密な「デザイン」に基づいて製作されている。したがって、この時計が自然界の偶然によって生み出されたはずはなく、設計して製作した人間が存在するに違いないと推測するのが当然だろう。

それと同じように、自然界の植物や昆虫、さまざまな動物や人間の構造を見ても、何らかの目的と厳密に計算された設計があるようにしか考えられない。この世界に設計があったとすれば、その背景には設計者としての創造主が存在しなければならないはずである。その存在こそが「神」であるというのである。

さて、読者は、この論証に反論できるだろうか?

「神の目的論的証明」への反論

この「目的論的証明」は、アクィナスの「宇宙論的証明」とアンセルムスの「存在論的証明」以上に現在も人気のある論証である。

自然界の食物連鎖などを考えてみても、とてもうまくデザインされているように見えるし、自然や宇宙の存在には何らかの目的があるようにも思えるからである。

しかし、自然界の生命の複雑性や多様性は、「進化論」によって明快に説明することができる。オックスフォード大学の生物学者リチャード・ドーキンスは、1986年に発表した『盲目の時計職人』において、次のように述べている。

「ダーウィンが発見し、いまや周知のものとなった自然淘汰は、盲目の意識をもたない自動的過程であり、何の目的ももっていない。自然淘汰には、心もなければ心の内なる直観もない。将来計画もなければ、視野も、見通しも、展望も何もない。もし自然淘汰が自然界の時計職人の役割を演じていると言うなら、それは盲目の時計職人である」

ここで注意してほしいのは、「自然淘汰」が「偶然」とは根本的に異なる概念だということである。そもそも「自然淘汰」とは、生存に有利な遺伝的形質をもつ個体が、より多くの子孫を残すことによって、数百万年から数千万年といった非常に長期的な時間を経て、種の形質が置き換えられていく状況を表している。

たとえばキリンを例にすると、突然変異で生じた首の長いタイプのキリンは、短いタイプのキリンよりも高い木の葉を食べるのに適していたため、より多くの子孫を残し、結果的に首の長い種に置き換えられていったわけである。

つまり、「首の長いキリンが高い木の葉を食べるのに適していたため残った」のが事実であって、目的論者が言うように「高い木の葉を食べるためにキリンの首が長くなった」のではなく、まして創造論者の言うように「高い木の葉を食べるのに便利なように首の長いキリンを神が創造した」わけではない。

ここで「創造論者」と呼んでいるのは、あからさまに世界を「神が創造した」とは言わずに世界は「インテリジェント・デザインに基づいて創造された」と主張する一部のキリスト教徒のことである。

生命誕生の背景に「神」を直接持ち出すよりも「知的設計」があったと言う方が布教しやすいからだと思われるが、この論証を信じる生物学者や物理学者が存在することも事実である。

ちなみにインテリジェント・デザイン論者の中には、おおむね進化論を認めたうえで、「自然淘汰」こそが「神がその創造を達成するために用いた方法」だとみなしている人々もいる。ただし、この論証には「宇宙論的証明」に対するのと同じ反論を提起することができる。

もし生物の複雑性や多様性を「自然淘汰」で説明できるならば、さらにその設計者としての「神」を持ち出すのは、いたずらに問題を複雑にするだけである。というのは、仮に「自然淘汰を設計した神」が存在するならば、その神はどこで設計されたのかという新たな問題が生じるからである。

さて、それでは「目的論的証明」あるいは「インテリジェント・デザイン」に対する明確な反論を挙げよう。

それは、生物の「脳」である。インテリジェント・デザイン論者によれば、脳こそが地球上で最も高度に「設計」された生物のシステムだが、実際の生物の脳は、すべて進化の過程において部品が継ぎ足された寄せ集めにすぎない。

その起源は、およそ5億年前に出現したホヤの「神経管」にあり、魚類・両生類・爬虫類では脳の大部分を神経管の膨らんだ「脳幹」が占め、鳥類・哺乳類になると「小脳」と「大脳」が大きくなり、霊長類で大脳の新皮質が発達して、初めて高度な知性が生じる。

つまり、生物の脳は、それぞれが構造に合わせて設計されたものではなく、新たな機能が継ぎ足されて進化してきたわけで、ヒトの脳には生物の進化の歴史が刻まれているわけである。

非常に単純化すると、トカゲの脳の上に大脳辺縁系を継ぎ足したものがネズミの脳で、それに新皮質を継ぎ足したものがヒトの脳なのである。もちろん、ヒトの新皮質は大脳全体の九割以上もあるため、ネズミの脳の機能とは比べ物にならないが、構造上はネズミの脳を土台にしているわけである。

仮に「神」が自分の姿に似せて「アダム」を創造したならば、アダムの「脳」は最初から完成された機能を持っているはずである。コンピュータに例えると、アダムの「脳」には最初から最新の「ウィンドウズ11」が組み込まれているはずである。

ところが、人間の脳を調べてみると、そこには「ウィンドウズ1」から始まって、「ウィンドウズ11」に至るまで10回もアップデートされた痕跡があったとしたら、どうだろう? このコンピュータは最新型ではなく中古品であるに違いない。つまり、進化の痕跡が明確に脳に残っている人間は、いわば「中古品」であり、最初から「完成品」として創造されたとは、とても考えられないわけである。

ジョンズ・ホプキンス大学の神経生理学者デイビッド・リンデンは、「脳はさまざまな側面から見て、もし誰かが設計したのだとしたら、『悪夢』と言えるくらい酷いものだ」と述べているが、このことからもインテリジェント・デザインなどなかったことは明らかだろう。

今回は「論理的思考」によって、神学に関わる多彩な論争を分析できることを示した。お楽しみいただけたら幸いである。

参考文献

高橋昌一郎(著)『ゲーデルの哲学』講談社(講談社現代新書)、1999年

高橋昌一郎(著)『知性の限界』講談社(講談社現代新書)、2010年

高橋昌一郎(著)『東大生の論理』筑摩書房(ちくま新書)、2010年

高橋昌一郎(著)『20世紀論争史』光文社(光文社新書)、2021年

高橋昌一郎(監修・著)/山﨑紗紀子(著)『楽しみながら身につく論理的思考』ニュートンプレス、2022年

レイモンド・スマリヤン(著)/高橋昌一郎(監訳)/川辺治之(訳)『記号論理学』丸善、2013年

レイモンド・スマリヤン(著)/高橋昌一郎(監訳)/川辺治之・村上祐子(訳)『不完全性定理』丸善、2020年

ベンジャミン・リベット(著)/下条信輔(訳)『マインド・タイム』岩波書店、2005年

デイビッド・リンデン(著)/夏目大(訳)『つぎはぎだらけの脳と心』インターシフト、2009年

イラスト・題字:平尾直子

高橋昌一郎(たかはし・しょういちろう)

國學院大學教授・情報文化研究所所長

専門は論理学・科学哲学。主要著書に『理性の限界』『知性の限界』『感性の限界』『フォン・ノイマンの哲学』『ゲーデルの哲学』(以上、講談社現代新書)、『20世紀論争史』『自己分析論』『反オカルト論』『新書100冊』(以上、光文社新書)、『愛の論理学』(角川新書)、『東大生の論理』(ちくま新書)、『小林秀雄の哲学』(朝日新書)、『実践・哲学ディベート』(NHK出版新書)、『哲学ディベート』(NHKブックス)、『ノイマン・ゲーデル・チューリング』(筑摩選書)、『科学哲学のすすめ』(丸善)など多数。

動画【ロジ研#10】ロジカルコミュニケーション入門【第10回】のご案内

本連載の内容について情報文化研究所の研究員たちがディスカッションしています。ぜひご視聴ください!

関連書籍