町中華のチャーハンを胃弱的に食べる(英米文学者・阿部公彦) 【後編】

夏目漱石の「胃弱」から始まり、大江健三郎の「嘔吐」、そして若者言葉「キモい」まで。前編では「胃」的表現が表す時代の意識を伺いました。後編では、“やや胃弱”という英米文学者の阿部公彦さん(57)がどんなチャーハンを食べているのか。「ムカつき」と近代小説誕生の関係、事務処理化する社会と「胃弱」についても合わせて伺いました。

■「一度きり」のチャーハン

──普段、チャーハンは食べますか。

子どもが小さい頃はよく作っていましたね。もう成人しましたが。

子どもって味付きご飯が好きじゃないですか。

──どんなチャーハンですか。

ベーコンと玉ねぎと卵を具にした簡単なものです。

でも、子どもはどちらかというとオムライスの方が好きでしたね。

チャーハンはどうしても油がベトッとしがちで、思い描いたようにサラッと仕上がらない。意外と難しい料理というイメージがあります。

──家庭のチャーハンでよく聞かれる悩みですね。

「ベトッ」で思い出されるのは、友人のエピソードです。

彼はものすごい凝り性で。スポーツジムに通い出すと、毎日行く。ジムが休みの日は、ジムの周りをランニングするほどのめり込む。テニスにはまった時も、夜はラケットを握りながら寝ていた。それで大会で優勝したりもするんです。

その友人が中華料理にはまった時期があって。まず中華鍋を買い、鍋振りのスナップ練習を濡れ布巾を使ってさんざんして。準備を万端に整え、最初に挑んだのがチャーハンでした。

ところが悲しいかな、そうまでして出来上がったチャーハンは、油っこすぎて、家族も言葉を失うほどだったとか。それで、彼は中華は一回でやめてしまった。凝り性にありがちな飽きる時はもう瞬時に飽きる。

チャーハンと聞くと、その「一度きりのチャーハン」がつい思い浮かんでしまいます(笑)。

ま、それくらい中華料理の油使いは、本気でやろうと思うと難しく、奥が深いんだとも思いますね。

■チャーハンを胃弱的に食べる

──店で食べたチャーハンで、印象に残っているものはありますか?

荻窪の中華徳大のチャーハンですね。おいしいと聞いて行ったのですが、噂に違わずでした。焼肉定食とチャーハンを一緒に食べるようなパワフルさで、おいしかったです。

店の雰囲気も独特で。スピード感あふれる戦闘態勢でした。厨房の中はシステマチックに分業がなされ、次々と料理が客の前に出されていく。ご主人がご高齢な感じで、大変そうにも見えましたが。客もバッと来て、一心不乱に食べて、バッと帰っていく。

──町中華はボリュームも魅力ですよね。

私は、胃がちょびっと弱いので……。

少し残して持ち帰るという、胃弱者的な「過去先取り」パターンで。

──胃弱者的な「過去先取り」パターン?

胃弱の典型は「後で後悔する」。これがポイントです。

食べている時は楽しくてついつい食べちゃう。で、後になって気持ち悪くなったり、胃がどしんともたれたりして、「あ、 しまった。あの時にあんなに食べなきゃよかった」と後悔したり、罪の意識を感じたり。そこに「胃弱の文化」があるんです。

さらに興味深いのは、それは文学の定型とも重なる。文学は、取り返しのつかない過去に苦しめられるのがパターンで、過去の振り返りが基軸になっていますから。

──胃弱は文学的ということですか。

心の病には、未来に対して敏感で不安になる「未来型」と、以前の行いについてクヨクヨする「過去型」がありますが、「胃弱」は後者です。

「胃弱」の時間感覚は特有で。そこも興味の尽きないところです。

将来苦しむと嫌だから、「今はご飯を少なめにしておく」といった行動を取る。あらかじめ「過去」を「未来」に投射して生きているわけです。過去と現在、未来がずっと共にある。

■17世紀、イギリス人は「ムカつき」を表明。そして近代小説は生まれた

──前編では、漱石の「胃弱」から大江健三郎の「嘔吐」を経て、現代の「キモい」まで、「胃」発の不快表現について伺いました。これは日本人に特有のものなのですか?

英語でも“disgusting”という言葉が、「ムカつく」という意味でよく使われています。“dis”は否定、“gust”はフランス語のガストロノミー(食事と文化の関係を考察すること)が由来で、17世紀頃イギリスに入ってきました。ガストロノミーの語源である「ガストロス」は古代ギリシャ語で「消化器」を意味します。

“disgusting”は政治的な場面で、倫理的に「許せない」という意味でも使われます。例えば、政治家が裏金をもらっていて“disgusting”だという言い方をします。

──では、イギリスでは17世紀頃から「ムカつく」という生理表現が使われるようになったんですね。

西洋ではこの頃から、プライベートな「吐く」とかいわゆる下の話とかを人前でしないといった、近代ルールができました。それとパラレルな形で、倫理的な問題を“disgusting”(ムカつく)という生理的な言葉で表現する流れができたのです。

18世紀初めの『ガリヴァー旅行記』にも、へんてこりんな体験の最中に「見ていて気持ち悪くなった」「キモかった」といった表現がよく出てきます。

背景には、宗教の権威の凋落があります。

「神が怒るんじゃなくて、自分が気持ち悪いんだ」と。

そして、近代小説はこうした「個人」の誕生によって生まれました。

■事務処理化する社会と「胃弱を通した人間回復」

──「胃」的表現には、時代の社会状況が大きく反映されているんですね。今後、社会が変化していった時に「胃」発の表現はどう変わるでしょうか。

先日刊行した『事務に踊る人々』でも書きましたが、近代社会の大きな特徴は、感情や生理的現実、暴力、さらには人間の生死といったものを徹底的にデータ化・数値化・書類化して整理し、淡々と向き合おうとする態度にあります。これを「事務処理の思想」と呼ぶことができるでしょう。

この事務処理化のおかげで、大規模化した産業やインフラなどをコントロールすることもできるようになりますし、それが社会の安定した成長にもつながってきました。

しかし、ナマの人間は常にそうした事務処理の枠組からこぼれ落ちます。だから、時に生理的な反応を前面に押し出すことで、一種「人間の回復」が図られるれるのだと思います。

それは頭痛でも腰痛でもいいのでしょうが、人間の器官のなかで一番神経と直結しているように感じられ、また欲望ともつながっているのは、「胃」なのかもしれません。

──事務処理からこぼれ落ちる部分に「ナマの人間性」があるわけですね。

事務処理化は今後も進行せざるをえないでしょうし、今よりももっと目につかない形で私たちはルーティンや数値にからめとられ、かつそれに気づかないということもあるかもしれません。

ただ、そんな状況で私たちを人間へと引き戻してくれるのが「胃弱を通した人間回復」すなわち「胃弱ルネッサンス」ではないかと思うのです。

──そうした中、チャーハンは極めてシンプルな料理ですから、時代が変化しても劇的に変わることなく、定点観測的にたたずんでいる気がします。

そうですね。チャーハンが持っているどこか祝祭的で、もっと言うと、何でもありのやけくそ感は、弱さばかりでは捉えきれない「胃」のしぶとさ、屈強さを象徴するように思います。

──チャーハンは胃強的な食べ方もあれば、お話にあった「胃弱者的な過去先取りパターン」の食べ方もありますからね。そうした個々の向き合いに、ささやかな「生の実感」があるのかもしれないですね。

「胃」が社会への違和感を表明し続けるのと同様に、チャーハンは食べることの楽しさ、混ぜることや炒めることの力強さを今後も変わらず発信し続けていくのではないでしょうか。

←第14回(阿部公彦さん前編)を読む

第16回(7月中旬配信予定)に続く→

◆連載のバックナンバーはこちら

◆プロフィール

英米文学者 阿部公彦

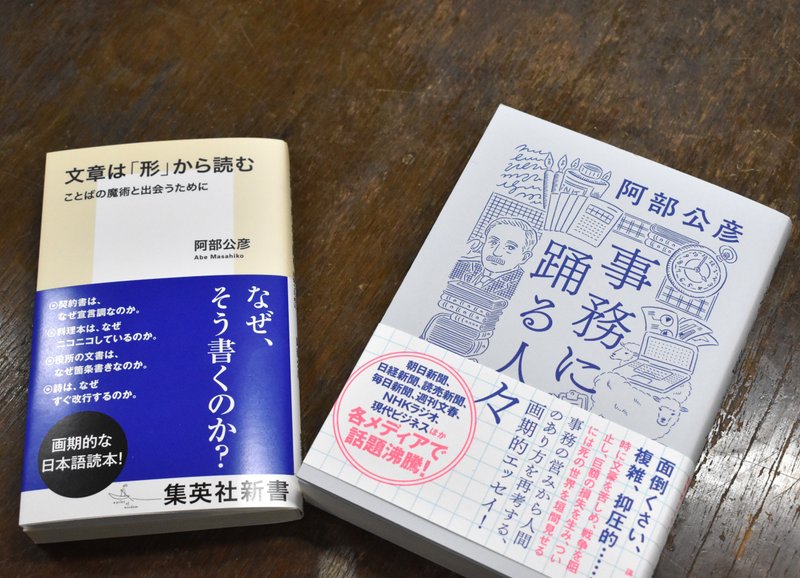

1966年横浜市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科・文学部教授。東京大学文学部卒。同大学院修士課程を経て、ケンブリッジ大学で博士号取得。英米文学研究と文学一般の評論に取り組む。近著に『事務に踊る人々』(講談社)、『集中講義 夏目漱石 「文豪」の全身を読みあかす』(NHK出版・別冊100分de名著)、『文章は「形」から読む ことばの魔術と出会うために』(集英社新書)など。

取材・文:石田かおる

記者。2022年3月、週刊誌AERAを卒業しフリー。2018年、「きょうの料理」60年間のチャーハンの作り方の変遷を分析した記事執筆をきっかけに、チャーハンの摩訶不思議な世界にとらわれ、現在、チャーハンの歴史をリサーチ中。

題字・イラスト:植田まほ子