吉本隆明の名著『共同幻想論』のキモは「対幻想」にあり――対談:先崎彰容×鹿島茂

NHK「100分de名著」――吉本隆明『共同幻想論』の指南役、先崎彰容氏(日本思想史)と、『吉本隆明1968』の続編ともいうべき連載「吉本隆明2019」を㏚誌ちくまで現在連載中の鹿島茂氏(フランス文学者)が、吉本の著作のなかでも最難関とされる《『共同幻想論』を読む》をテーマに語り合ってもらいました。2020年7月20日、ALL REVIEWS主催で行われた対談の冒頭部分をここで公開します。

政治の季節の真っ只中になぜ『共同幻想論』は書かれたのか

鹿島 吉本隆明の『共同幻想論』が出版されたのは1968年(昭和43)です。1968年というと、日本では大学紛争が燃え盛り、大学生たちが町に出て、ついに「破防法」という法律まで適用されるような、戦後日本最大の熱い季節でした。その季節のちょうどど真ん中に、この『共同幻想論』が出たわけです。

そのころ僕は、全共闘の学生だったのですが、飛びつくようにこれを読みました。いまだに読んでいたときのことをよく覚えています。しかし、感想は「ん? 全然わからない……」。そのわからなさの説明が難しいのですが、どうして政治の季節の真っ只中にこの本が書かれなければならなかったか、それが最も不思議でした。吉本は何のために、特にこの時期にこの本を書いたのか、そのわからなさというものが、僕にとってはずっと長い間、しこりのように残っていました。『共同幻想論』は吉本の代表作になるわけですが、僕らにしてみると、今の若い人がこれを吉本の代表作だといわれ読んでも、わかるとは到底思えない。

いきなり『共同幻想論』から読んでは駄目だよ、というつもりで、『共同幻想論』以前の、非常にポエミックで反スターリニズムの旗手だった頃の吉本の格好良さを知ってもらいたいと思って、僕は『吉本隆明1968』(平凡社)を書いたのです。あの本を書いて、最後のほうはこの『共同幻想論』で仕上げようと思ったのですが、掲載しきれず、いま㏚誌「ちくま」で、『共同幻想論』を読み返すということをやっています。

先崎さんとこれからお話ししていきますが、『共同幻想論』の本当の核は、吉本が「個人幻想」と「共同幻想」を結ぶ、その中間的概念として「対幻想」というものを考え出したこと、これが『共同幻想論』の最大の功績ではないかと思います。先崎さんの100分de名著テキストでも「対幻想とは」という、本来ならば真ん中あたりにある内容が、100分de名著では第2回目のテーマにきています。そして、第1回目で吉本は、なぜこの本を書いたのかというところから出発しています。

先崎 1968年はあれだけ政治的な大騒ぎがあった時期ですから、現代社会に対する回答をすぐに欲しいという雰囲気も横溢していたと思います。それなのに吉本はなぜこんな原理的な問いを出してきたのかということに、当時の鹿島先生は「あれ?」と思ったということですね。

現在コロナウィルスの感染が世界的に拡大しており、柔らかい言葉で「新しい生活様式」などが推奨されていますが、大げさに言えば価値観がひっくり返るような体験を私たちは現在進行形でしつつあります。私自身は、福島県の大学の教員をやっていたときに東日本大震災を直接体験したのですが、これも価値観がひっくり返るような体験でした。

吉本にとっての「価値観の大転換体験」とは、敗戦体験です。以後、吉本は敗戦の意味を20年以上ずっと考え続けてきた。その結晶が1968年の『共同幻想論』になったのだと思います。

共同幻想の最もわかりやすい例は国家であり、個人幻想ならば文学を志す人間が典型的なイメージでしょうか。個人対国家という枠組みで両者を対比させたり、対決させたりする思想なり議論は、多数存在した。だから吉本が、国家の起源の成り立ちに「対幻想」、つまり家族の問題を入れてきたのは、先生のおっしゃるとおり、『共同幻想論』の肝になると思います。

「関係の絶対性」をどう読むか

鹿島 僕はここ10年ほど、エマニュエル・トッドなどを読むことがあって、すべての幻想の核は家族ではないかという結論に達しつつあります。どんな人にも家族は原則的には一つしかない。一つしかないものには自由な思考が働かない。逆にいうと家族が無意識をつくる。すべての人間の思考とか考え方の枠組みは家族によってつくられるということなのです。

これは吉本が『マチウ書試論』という本の中で徹底的に考えた、「関係の絶対性」ということと非常に結びついています。100分de名著の第1回目で、関係の絶対性を挙げられていますが、『マチウ書試論』で関係の絶対性という言葉はかなり唐突に出てくるのです。関係の絶対性ということを僕の理解で言うと、構造主義者が言っているところの、構造の理解にかなり近いのではないかという感じがします。つまり、われわれは自由意志で何事もやっているように見えるけれども、実は自由意志ではなく構造、関係の絶対性というものに拘束されている。そして、関係の絶対性というのは何かというと、『マチウ書試論』の中で言及されていますが、家族に規定される面が強い。

この関係の絶対性というこの言葉、われわれの時代に、何かというと「それは関係の絶対性だよ」という感じで、よく出た言葉ですけれども、どうなのでしょうか。

先崎 僕は鹿島先生とは違い、同時代を生きていないのでもちろん耳慣れた概念ではありませんでした。でも、関係の絶対性という言葉が、僕にとってリアルになったのは、二つの意味に分けられることに気づいたときでした。単純化すれば、肯定的な意味と否定的な意味に分けられると感じたのです。

一つは、自分が絶対に正しいと思ったことにとらわれて、思想的に左翼だろうが、右翼だろうが、正義感や大義を振りかざして陶酔してしまうことで生み出される暴力――。つまり「独善」に対抗するための処方箋として、「人間関係というものは絶対的に大事なのだ」という意味です。関係の絶対性は、肯定的なニュアンスを含んでいる。

一方で、関係というものが強いる同調圧力に飲み込まれる、という否定的なニュアンスも読み取れます。「関係というものが、絶対的に僕らをがんじがらめにする」――肯定と否定、この二つの意味が入っているということを、自分なりに納得できたわけですね。

「対幻想」は国家の起源に欠かせなかった

鹿島 対幻想の話に戻しますと、吉本が対幻想という概念を出してくるのは、エンゲルスの『家族・私有財産・国家の起源』に対する批判からです。この本もわれわれの世代にとっては一つのバイブルでした。これと『経済学・哲学草稿』を、みな一生懸命読んだものですが、その影響力は非常に強く、それこそ関係の絶対性というような感じで当時の学生たちを呪縛したのではないかという気がします。

エマニュエル・トッドの先生であるピーター・ラスレットというケンブリッジ大学の研究者がおり、そのラスレットが「家族人類学」という学問を、ある意味つくり出したのですが、そのときの最大の攻撃目標がこのエンゲルスの『家族・私有財産・国家の起源』でした。要するに、ラスレットは大家族が進化することによって核家族になっていったという説は大間違いで、昔から核家族だったのだと言いました。これを実証したのが、ピーター・ラスレットとケンブリッジ学派の功績なのです。僕もそちらの立場から、『共同幻想論』を読み返そうとしているのですが、エンゲルスに噛みついた吉本は、対幻想という考えを持ってきます。その最大の根拠が、「嫉妬」という感情だということで、先崎さんも嫉妬はキーワードだと挙げていましたね。

先崎 エンゲルスのばあい、嫉妬から解放された「原始集団婚状態」こそ、原初の家族形態で、しかも原始共産的な理想状態だと見なしている。なぜなら古代の原始共産制では、一切の私有がなく、男女関係ですら共同所有であり、理想だととらえていたからです。そこから、おっしゃるように核家族が生じてきて、一夫一婦制となります。エンゲルスは一夫一婦制を、男女関係におけるはじめての階級差、男性による女性の抑圧、差別のはじまりだと強く非難します。

以上の家族像を吉本は意識しながら、エンゲルスに対抗するかたちで、「母系制の社会」の形から家族というものを考えた。そして対幻想という独自の概念を発見する。

吉本の場合、有史以来、男女が嫉妬という感情から解放されたことはないと見ていた。逆に嫉妬を人間の重要な精神的態度だと考え、注目します。私なりの読みも入っていますが、嫉妬という感情をもう少し大きな概念としてとらえ、男女の性関係だけでなく人間同士の駆け引き、相手に興味を抱き、かき乱される感情全体をエロス的関係だととらえ、注目していたのではないか。そうした「エロス的関係」こそが、共同幻想の端緒、国家の起源になっていると、私は読みました。

鹿島 エンゲルス的な考え方では、かつて動物であった人間は乱婚であった、しかし乱婚であるには、嫉妬というものが止揚されていなければならない。しかし、吉本は、そんなことはとんでもないデタラメだといいました。むしろ、逆でなければいけない。嫉妬を捨てることによって集団婚に移ったのではなく、集団婚を続けていたから嫉妬がなくなったと考え方を逆転しなければ、無理だと。なぜかというと、たとえば、複数の異性を相手にする遊び人はあまり嫉妬しないが、初心な男はものすごい嫉妬の固まりになる。そう言って、嫉妬というものが対幻想の始まりだということを言っているのです。

この対幻想という概念をすごいなと思ったのは、人間の自然行為としての性行為を、人間はあるとき、観念的に反芻する。そしてある種の幻想を描くようになったときに、人間にとっての性行為というものは単なる自然行為ではなく、まさに異性の相手を必要とする対幻想、男と女という性をもつ幻想が生まれる。これがいかに重要かというと、この対幻想というものは個人幻想と共同幻想の間にあるとした場合に、そのどちらにも解消されないからです。吉本の対幻想論の核はどういうところにあるかというと、こうした非常にリアルな、ある意味下世話な、いわば生々しいもの、そこをしっかりと考えてみなければいけないことを、対幻想というとらえ方でみせたわけです。

おもしろいのは、この対幻想は、単に男女、つまりカップルの段階での性行為だけではなく、家族そのものの定義について、吉本は性を介して対になったものが対幻想であると言いました。だからそれは、お父さんとお母さんだけでなく、そこから生まれた子どもがいれば、親子間にも対幻想はあり、きょうだい間、姉と弟にも妹と兄にも対幻想はある。こういう概念で対幻想をとらえることが、吉本の家族論の出発点です。だから、家族は単に個人がいろいろな役割を演じるために集まったものではなく、性を介することがどれほど重要かと強調し、この対幻想を定義しました。だから、上野千鶴子なども吉本を非常に高く評価するわけです。こういう考え方を思想史に入れた人はあまりいない。フロイトもいるのですが、フロイトとは全く違う角度ですね。

先崎 対幻想は、おそらく吉本の言葉だと、性的な自然関係を基盤にして生まれてくる「観念」の領域なのかな。観念で性的な問題をとらえるようになったということが、人間の人間たるゆえんなのでしょうね。

さらに言うと、兄弟姉妹というものを吉本は、国家が成り立っていく出発点としてかなり重視しています。そこには、実際の性的行為はなく疑似性的関係が存在し、兄弟姉妹がエロス的関係をもって、感情的に押したり、引いたりしている。これは鹿島先生が「吉本隆明 2019」の連載で触れていますが、母系制、母方の血を中心にした家族形態が父権制のほうに変っていくところを、先生はわかりやすく「サザエさん」などの例を入れて、お書きになっている。家族というと閉じたイメージもあるわけですが、それが次第に分家していったり、広がったりしていくところに、吉本は国家の始まりを見ていたと、私は思うのです。

了

※この続きは「ALL REVIEWS」で対談の動画(有料会員限定)をご覧になれます。

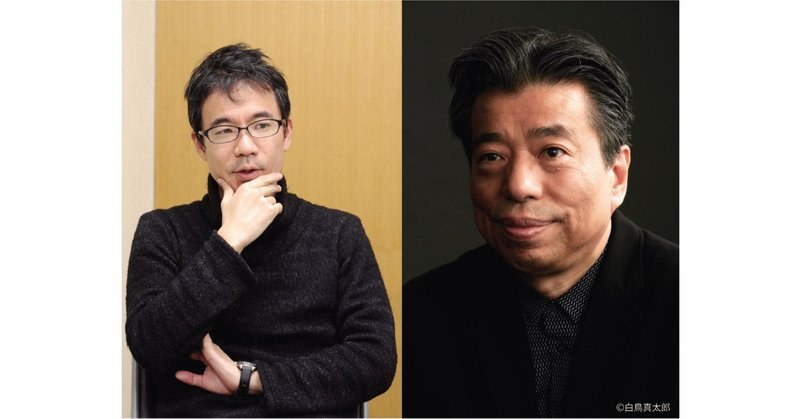

プロフィール

先崎彰容(せんざき・あきなか)

1975年東京都生まれ。日本大学危機管理学部教授。専攻は近代日本思想史・日本倫理思想史。主な著書に、『ナショナリズムの復権』(ちくま新書)、『違和感の正体』『バッシング論』(ともに新潮新書)、『未完の西郷隆盛── 日本人はなぜ論じ続けるのか』(新潮選書)、『維新と敗戦』(晶文社)など。

鹿島 茂(かしま・しげる)

1949年生まれ。フランス文学者。1996年『子供より古書が大事と思いたい』(青土社)で講談社エッセイ賞、2000年『職業別 パリ風俗』(白水社)で読売文学賞評論・伝記賞受賞。著書に『吉本隆明1968』(平凡社)、『エマニュエル・トッドで読み解く世界史の深層』(ベスト新書)など多数。書評アーカイブWEBサイトALL REVIEWS主宰。

関連書籍